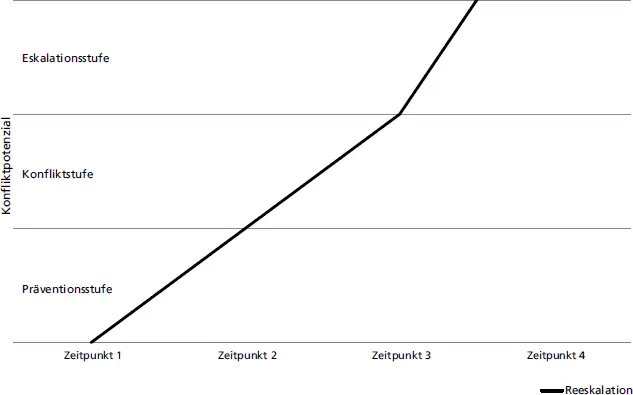

Abb. 6: Die Reeskalation (eigene Darstellung)

Bei der Reeskalation kommt Dialog an seine Grenzen, vor allem, wenn die Reeskalation erst aufgrund eines gescheiterten Dialogversuchs auftritt. Zudem geht mit diesem Krisenverlaufstyp das Risiko der gewaltsamen Konfliktaustragung einher, wodurch eine grundlegende Vorbedingung von Dialog verletzt wird. In diesem Falle sind neben den Konfliktparteien auch Sicherheitsbehörden am Prozess beteiligt, was eine Versöhnung noch weiter erschweren kann. Weiterhin sind der Organisationsgrad und die damit einhergehende Selbstreferentialität und Immunisierung gegenüber Argumenten anderer Konfliktparteien bei einer Reeskalation am höchsten. Eine Konfliktlösung überfordert damit zumeist lokale Akteur*innen und sollte daher auf verschiedenen politischen Ebenen zugleich und mit professioneller Unterstützung von außen gefunden werden. 3

3.4 Die strukturell eskalierte Krise

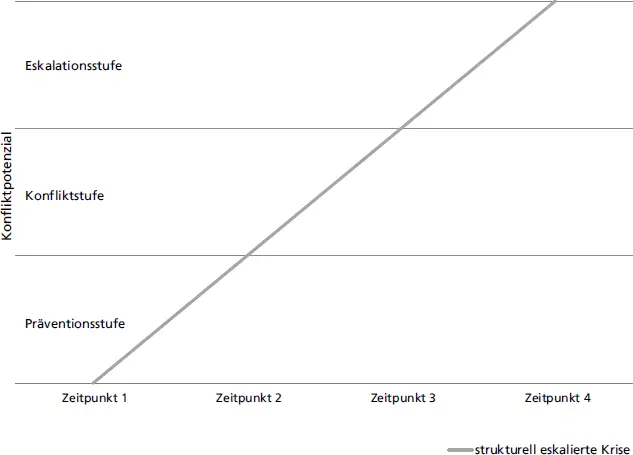

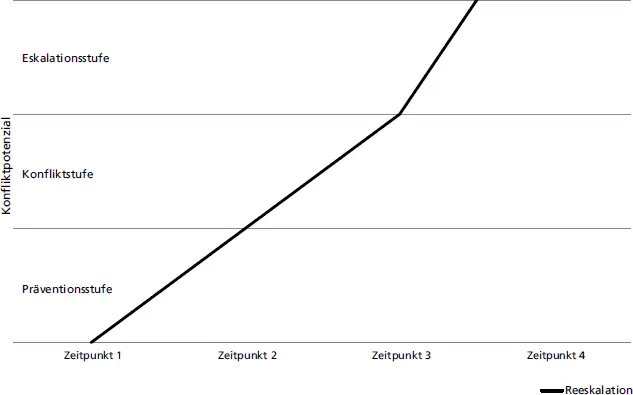

Anders als bei der Dauerkrise oder der Reeskalation ist beim Typ der strukturell eskalierten Krise ein Dialog bislang ausgeblieben und findet, wenn überhaupt, nur noch indirekt über Medien oder digitale Kanäle statt. Dabei besteht keine Gespräch- oder Kompromissbereitschaft mehr, sodass sowohl auf Gerichtsverfahren als auch auf Demonstrationen und gegenseitige Verunglimpfung zurückgegriffen wird. Bei strukturell eskalierten Krisen treten auch Protestbündnisse oder Instrumente der gezielten Benachteiligung auf, z. B. durch gezielte Kündigungen eines Arbeitsverhältnisses. Im extremen Fall kann es zu Gewalt kommen.

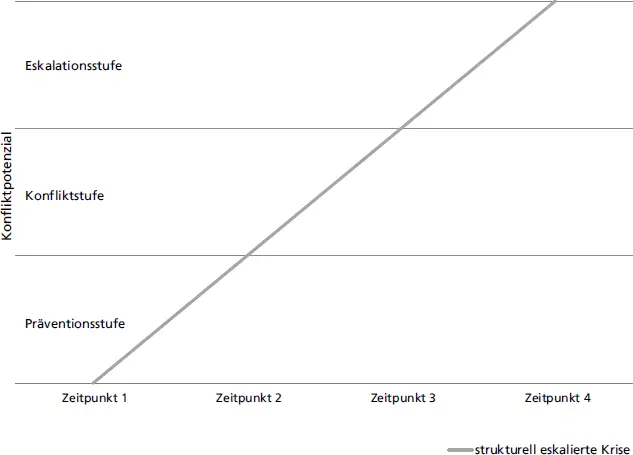

Bei der schematischen Modellierung der strukturell eskalierten Krise (  Abb. 7) ist von einem stetigen Anstieg der Konfliktintensität auf einem insgesamt hohen Niveau auszugehen. Ein Konfliktzenit ist nicht abzuleiten, sondern es ist eine andauernde Spirale der Konfliktintensität, die die Dialogbereitschaft bei allen Beteiligten deutlich limitiert. Eine strukturell eskalierte Krise kann dabei kaum mehr durch Dialog beruhigt werden. Viel mehr braucht es eine von allen Seiten akzeptierte Instanz, die strukturelle und glaubhafte Entscheidungen trifft, welche auch sicher und transparent nachprüfbar umgesetzt werden. Bleiben diese aus, sind sie nicht weitreichend genug oder wird die Legitimation von einer Seite nicht in ausreichendem Maße anerkannt, findet eine Konfliktberuhigung nicht statt. In Kapitel 7 wird dieser Krisenverlaufstyp am Beispiel der Situation im rheinischen Braunkohlegebiet untersucht, bei dem die Hauptakteure, das Unternehmen RWE auf der einen Seite und die verschiedenen Klima- und Bürgerprotestgruppen auf der anderen Seite, kaum miteinander reden und so zur Verschärfung des Konfliktes beitragen (

Abb. 7) ist von einem stetigen Anstieg der Konfliktintensität auf einem insgesamt hohen Niveau auszugehen. Ein Konfliktzenit ist nicht abzuleiten, sondern es ist eine andauernde Spirale der Konfliktintensität, die die Dialogbereitschaft bei allen Beteiligten deutlich limitiert. Eine strukturell eskalierte Krise kann dabei kaum mehr durch Dialog beruhigt werden. Viel mehr braucht es eine von allen Seiten akzeptierte Instanz, die strukturelle und glaubhafte Entscheidungen trifft, welche auch sicher und transparent nachprüfbar umgesetzt werden. Bleiben diese aus, sind sie nicht weitreichend genug oder wird die Legitimation von einer Seite nicht in ausreichendem Maße anerkannt, findet eine Konfliktberuhigung nicht statt. In Kapitel 7 wird dieser Krisenverlaufstyp am Beispiel der Situation im rheinischen Braunkohlegebiet untersucht, bei dem die Hauptakteure, das Unternehmen RWE auf der einen Seite und die verschiedenen Klima- und Bürgerprotestgruppen auf der anderen Seite, kaum miteinander reden und so zur Verschärfung des Konfliktes beitragen (  Kap. 7).

Kap. 7).

Abb. 7: Die strukturell eskalierte Krise (eigene Darstellung)

2Die idealtypische Krise wurde bereits in Kurtenbach/Döring 2019 ausführlich beschrieben und empirisch untersucht. Daher wird eine Studie zur idealtypischen Krise hier nicht weiter vorgestellt.

3Die Dialogreihe »Bautzen wir müssen reden«, die in Kooperation zwischen der Stadt Bautzen, der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und dem Projekt »Krisen-Dialog-Zukunft« am Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden stattfand, ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Konflikt eskalieren und mit viel Aufwand wieder beruhigt werden kann. ( https://www.youtube.com/watch?v=msjYev0ulN8aufgerufen am 22.01.2020).

4 Dialog als Mittel zur Krisenintervention

Ein Dialog ist ein vielschichtiger Prozess, der über die typische Vorstellung eines Gesprächs oder eines Gedankenaustausches weit hinausgeht, da in ihm eine umfassende Bandbreite menschlicher Erfahrungen, tiefsitzender Wertvorstellungen, intensiver Emotionen und Denkmuster verwurzelt ist (Bohm 2008: 8). Er kann von einer beliebigen Anzahl von Personen geführt werden, die sich freiwillig an einem Ort versammeln, um über ein vorher festgelegtes Thema zu diskutieren. Je häufiger sich die gleiche Gruppe zum Dialog trifft, um so weniger spielen gesellschaftliche Konventionen eine Rolle und subkulturelle Unterschiede und gegensätzliche Wertvorstellungen gewinnen immer mehr an Gewicht und führen zu Reibungspunkten unter den Teilnehmenden (Döring/Kurtenbach 2019: 61).

Luhmann (1971) hingegen sieht eine weitgehende Neutralisierung vorgegebener Statusdifferenzen der Dialogeilnehmenden im Diskussionssystem als gegeben an – sofern die Gesellschaft zu hohen Umstellungs- und Anpassungsmaßnahmen bereit ist. Für ihn ist Diskussion daher ein soziales System (Luhmann 1971: 331), dessen Leitdifferenz den Kommunikationsverlauf nach Themen und Beiträgen strukturiert (Kühn/Koschel 2011). Die Aufmerksamkeit wird auf ein Thema zentriert, das durch kommunikative Prozesse in Bewegung gehalten werden muss. Die bzw. der Diskussionsleiter*in sorgt dafür, dass das Thema auch im weiteren Diskussionsverlauf im Fokus der Kommunikation bleibt (Luhmann 1971: 334) und nicht in Einzelgespräche ohne übergreifenden Zusammenhang ausufert (Kühn/Koschel 2011). Luhmann gibt außerdem zu bedenken, dass es mit fortlaufender Diskussion immer schwieriger wird, die Themen in Bezug auf Zahl, Varietät und Interdependenz einzelner Aspekte aufgrund der zunehmenden Komplexität sinnvoll einzugrenzen (Luhmann 1971: 336 ff.). Dabei ist jedes Diskussionssystem zeitlich limitiert und mit wachsender Komplexität sind die verfügbaren Kapazitäten schon nach wenigen Stunden erschöpft und die beteiligten Personen ermüden (Kühn/Koschel 2011).

Nichol (1995: 23) sieht in einem Dialog »stets ein Prüffeld für die Grenzen von Annahmen und Wissen, [das] uns die Möglichkeit einer völlig neuen Ordnung der Kommunikation und der Beziehung zu uns selbst, unseren Mitmenschen und der Welt, die wir bewohnen« ermöglicht. Dabei gibt es nach Harnack et al. (1977: 25 ff.) vier individuelle Funktionen von Dialog: 1. Sozial, 2. kathartisch, 3. therapeutisch und 4. zum Lernen geeignet. Neben der sozialen Funktion, bei der das Individuum mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft interagiert, kommen vor allem der kathartischen und der therapeutischen Funktion besondere Aufmerksamkeit zu, da sie dem Individuum erlauben, Spannungen, Ängste, Befürchtungen und persönliches Missfallen zu äußern und »Dampf abzulassen« (»blow off steam«). Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass diese Diskussionen ein Ergebnis hervorbringen, kann die bloße Äußerung von persönlichen Gefühlen, Einstellungen und die Erklärung individuellen Verhaltens dazu führen, dass in der Folge in einen Prozess des kollektiven Problemlösens eingestiegen wird. Die Einladung an die Beteiligten, ihrem »Ärger Luft zu machen« (»get it off your chest«), muss als Chance begriffen und darf nicht leichtfertig vergeben werden, da nur ein vorher ausgesprochenes Problem später auch gelöst werden kann (ebd. 1977: 26). Vor allem Stakeholder*innen 4 -Dialoge bieten die Möglichkeit, auf die kollektive Intelligenz der Mitmenschen zurückzugreifen, welche Raum für Innovation, Ideenreichtum, Pragmatismus, Integration und gemeinsam umgesetzte Initiativen bietet, um so das gesellschaftliche System nachhaltiger zu gestalten und konkrete Lösungen hervorzubringen (Künkel et al. 2016). Nach Walsh (2006) liefert die Erzähltheorie einen Ansatz, bei dem sich basierend auf der eingenommenen Perspektive die teilnehmenden Menschen eines Dialoges annähern und schließlich in der Lage sind, neue ermächtigende Narrative zu entwickeln. Es ergibt sich ein offenes Lernfeld, bei dem Innovation und Fortschritt aus der Unterschiedlichkeit der Ideen erwächst (Künkel et al. 2016). Durch die Diskussion wird in kurzer Zeit eine ad hoc-Übersicht bezüglich existenter Einstellungsmuster der Stakeholder*innen zu den verschiedenen Themenkomplexen gegeben. Dabei obliegt es der oder dem Diskussionsleiter*in, die unterschiedlich langen Redeanteile der beteiligten Diskutierenden zu ordnen, damit nicht den Beiträgen von Vielredner*innen ein höherer Wahrheitsgehalt zugeschrieben wird (Kühn/Koschel 2011). Demnach nehmen die Diskutant*innen quasi an einem Sozialexperiment teil,

Читать дальше

Abb. 7) ist von einem stetigen Anstieg der Konfliktintensität auf einem insgesamt hohen Niveau auszugehen. Ein Konfliktzenit ist nicht abzuleiten, sondern es ist eine andauernde Spirale der Konfliktintensität, die die Dialogbereitschaft bei allen Beteiligten deutlich limitiert. Eine strukturell eskalierte Krise kann dabei kaum mehr durch Dialog beruhigt werden. Viel mehr braucht es eine von allen Seiten akzeptierte Instanz, die strukturelle und glaubhafte Entscheidungen trifft, welche auch sicher und transparent nachprüfbar umgesetzt werden. Bleiben diese aus, sind sie nicht weitreichend genug oder wird die Legitimation von einer Seite nicht in ausreichendem Maße anerkannt, findet eine Konfliktberuhigung nicht statt. In Kapitel 7 wird dieser Krisenverlaufstyp am Beispiel der Situation im rheinischen Braunkohlegebiet untersucht, bei dem die Hauptakteure, das Unternehmen RWE auf der einen Seite und die verschiedenen Klima- und Bürgerprotestgruppen auf der anderen Seite, kaum miteinander reden und so zur Verschärfung des Konfliktes beitragen (

Abb. 7) ist von einem stetigen Anstieg der Konfliktintensität auf einem insgesamt hohen Niveau auszugehen. Ein Konfliktzenit ist nicht abzuleiten, sondern es ist eine andauernde Spirale der Konfliktintensität, die die Dialogbereitschaft bei allen Beteiligten deutlich limitiert. Eine strukturell eskalierte Krise kann dabei kaum mehr durch Dialog beruhigt werden. Viel mehr braucht es eine von allen Seiten akzeptierte Instanz, die strukturelle und glaubhafte Entscheidungen trifft, welche auch sicher und transparent nachprüfbar umgesetzt werden. Bleiben diese aus, sind sie nicht weitreichend genug oder wird die Legitimation von einer Seite nicht in ausreichendem Maße anerkannt, findet eine Konfliktberuhigung nicht statt. In Kapitel 7 wird dieser Krisenverlaufstyp am Beispiel der Situation im rheinischen Braunkohlegebiet untersucht, bei dem die Hauptakteure, das Unternehmen RWE auf der einen Seite und die verschiedenen Klima- und Bürgerprotestgruppen auf der anderen Seite, kaum miteinander reden und so zur Verschärfung des Konfliktes beitragen (