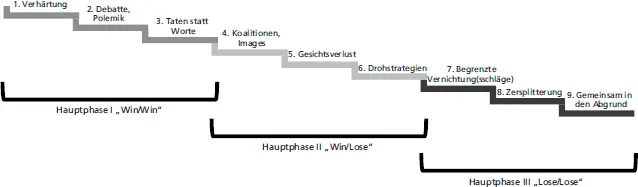

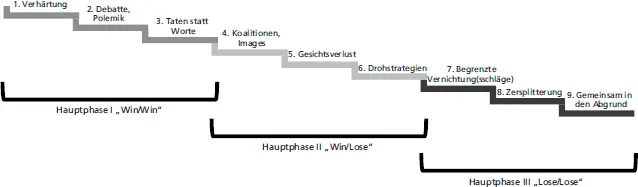

Abb. 2: Phasenmodell der Eskalation (nach Glasl 1980)

Nach Glasl (2011b: 125) zeichnen sich bei »heißen« Konflikten die Parteien durch eine intrinsische Begeisterung für die eigene Sache aus und wollen die Gegenseite von ihrer Sichtweise überzeugen. Aus diesem Grund haben sie zu Beginn des Konfliktes kein negatives Bild der Gegenseite und kommunizieren aktiv mit ihr. Bei »kalten« Konflikten ist diese Begeisterung erloschen und Frustration, Enttäuschung und Desillusionierung gewichen. Dies führt dazu, dass die Akteur*innen es aufgegeben haben, sich gegenseitig überzeugen zu wollen. Sie vermeiden im weiteren Verlauf die Auseinandersetzung oder gar den Kontakt mit der Gegenseite, nutzen aber Gelegenheiten, ihr aktiv zu schaden. Konflikte entwickeln sich entlang der neun in der Folge kurz beschriebenen Eskalationsstufen.

1. Eskalationsstufe 1 »Verhärtung«: Es findet eine dialogische Auseinandersetzung statt, getragen von der Bemühung um eine kooperative Problemlösung, die mit rationalen und sachlichen Argumenten unterbaut wird (Glasl 2010; Glasl 2011a: 76 ff.; Glasl 2012: 159).

2. Eskalationsstufe 2 »Debatte, Polemik«: In der von Meinungsverschiedenheiten bestimmten Auseinandersetzung kommt es immer häufiger zur Polemik, um die Gegenseite unter Druck zu setzen. Eine Polarisierungen im Denken, Fühlen und Wollen der Beteiligten entsteht, in der rechthaberisches Verhalten Einzug hält, um damit die eigene Überlegenheit zu unterstreichen. Ein gezielter Einsatz von verbaler Gewalt, rhetorischen Winkelzügen und taktischen Tricks ist zu erwarten. Außerdem werden erste Demütigungen ausgesprochen, wenn auf Wissenslücken, Denkfehler, Fehlschlüsse und Schwächen in der gegnerischen Argumentation hingewiesen wird (Glasl 2012: 159).

3. Eskalationsstufe 3 »Taten statt Worte«: In dieser Phase werden die Gespräche zwischen den Akteur*innen immer häufiger ergebnislos abgebrochen und ein permanenter Druck auf die Gegenseite aufgebaut. Allein mit Argumenten ist zu diesem Zeitpunkt niemand mehr zu überzeugen. Es werden die eigene Stärke, Entschlossenheit und das eigene Selbstvertrauen zur Schau gestellt und die Gegner*innen mit vereinzelten Drohungen und Hinweisen auf die Konsequenzen des eigenen Handelns eingeschüchtert. Die Alternativlosigkeit des eigenen Handelns wird außerdem betont (Glasl 2012: 159 ff.).

4. Eskalationsstufe 4 »Koalitionen und Images«: Alle Konfliktparteien sehen sich im Recht und haben ein positives Selbstbild etabliert. Die gegnerischen Akteur*innen werden in ihrer Sach-, Fach- und Führungskompetenz abgewertet und nicht ernst genommen. Es etablieren sich stereotype Feindbilder, die gereizt und provoziert werden. Gleichzeitig besteht die Sorge um ein positives Eigenbild, weshalb in Image-Kampagnen um Verbündete geworben wird, um durch zahlenmäßige Überlegenheit die eigenen Siegchancen zu steigern. Manchmal werden diese Koalitionen auch verdeckt geschmiedet (Glasl 2012: 160).

5. Eskalationsstufe 5 »Gesichtsverlust«: Ab dieser Stufe werden die gegnerischen Akteur*innen nur noch als Feind*innen angesehen, die durch negative Zuschreibungen (unmoralisch, kriminell, bösartig und minderwertig) öffentlich diskreditiert werden. Es kommt zu einem absoluten Vertrauensbruch, zu Verachtung in der Öffentlichkeit und zur Rufschädigung der Gegner*innen. Dies dient der Isolation und Delegitimierung (Glasl 2012: 160 ff.).

6. Eskalationsstufe 6 »Drohstrategien und Erpressung«: Die Akteur*innen überziehen sich gegenseitig mit Drohungen und stellen einander Ultimaten. Ethische Aspekte werden außen vor gelassen und es wird versucht, der Gegenseite die eigenen Forderungen zu diktieren. Bei Nichterfüllung wird mit Gewaltanwendung gedroht (Glasl 2012: 161).

7. Eskalationsstufe 7 »Begrenzte Vernichtung(sschläge)«: Die gegnerischen Akteur*innen werden nun vollends als Feind*innen wahrgenommen und entmenschlicht. »Der Zweck heiligt die Mittel!« und eröffnet den Rückgriff auf drastische Verfahren (Lüge, Täuschung, Überrumpelungstaktiken und Desinformation). Noch achten die Konfliktteilnehmenden darauf, die zerstörerische Wirkung ihrer Aktionen zu begrenzen (Glasl 2012: 161 ff.).

8. Eskalationsstufe 8 »Zersplitterung«: Alle als Feind*innen bezeichneten Akteur*innen und ihre Verbündeten sollen mit Vernichtungsschlägen irreparabel zerstört werden. Dies geschieht durch direkte Gewalthandlungen wie z. B. Körperverletzungen. Auch psychische Erkrankungen als Folge des Stresses und der finanzielle Ruin der Gegenseite werden billigend in Kauf genommen. Auf der Gegenseite bewirken diese existenzgefährdenden Schäden eine zunehmende Radikalisierung (Glasl 2012: 162).

9. Eskalationsstufe 9 »Gemeinsam in den Abgrund«: In dieser Phase nimmt (wenigstens) eine Partei die eigene Vernichtung in Kauf, wenn damit der oder die Feind*in definitiv vernichtet werden kann. Durch direkte Gewalthandlungen ohne jede Rücksichtnahme wird die Strategie der »verbrannten Erde« geführt (Glasl 2012: 162).

Glasl (2012: 162) zeigt mit diesem Modell auf, wie im Laufe eines Konfliktes eine Dynamik eintritt, die weg vom Dialog bis hin zur Gewalt führt. Rationale Kalküle und die Vernunft der handelnden Personen werden ins Gegenteil verkehrt und irrationale, emotional aufgeladene Gewalthandlungen sind die Folge. Wie die Erkenntnisse aus zahlreichen Expert*inneninterviews der Studie zeigen, muss es das primäre Interesse aller Akteur*innen sein, die Konfliktparteien unbedingt im Dialog und den Diskurs auf den ersten drei Eskalationsstufen zu halten. Danach steigen die Kosten, eine Krise friedlich aufzulösen, immens, weil Deeskalationsmaßnahmen wesentlich teurer sind als Präventionsmaßnahmen.

Krise bedeutet für die Betroffenen eine Einengung, bei der sich das ganze Leben im Folgenden auf ein Problem reduziert (Kast 1987: 16 ff.). Die Betroffenen erleben dabei Angst, Panik, Hilflosigkeit bis hin zur Ausweglosigkeit. Ihre Identität und Kompetenz werden als bedroht erlebt. Dabei besteht ein gefühltes Ungleichgewicht zwischen der subjektiven Bedeutung des Problems und den Bewältigungsmöglichkeiten, die den Betroffenen zur Verfügung stehen. Um dem existenziellen Druck entgegentreten zu können, muss eine grundlegende Veränderung der Verhaltensweise erzwungen werden. Häufig kommt es dabei zum inneren Rückzug der Individuen, um sich auf das Problem und die Bewältigungsstrategie konzentrieren zu können. Hervorzuheben ist dabei, wie der kommende, unsichere und unterschiedlich relevante Ausgang des Ereignisses in der Öffentlichkeit angesehen wird (Merten 2008: 88). Die Dimensionen dafür werden im möglichen Schaden, der Größe und Bedeutung der davon betroffenen Zielgruppe sowie der zu vermutenden Schadenseintrittswahrscheinlichkeit gesehen.

Damit wird auch der Grund für das umrissene Eskalationspotenzial von Krisen deutlich, denn es geht nicht nur um die Veränderung eines eingespielten Ablaufs, sondern die anlassbezogene Neubewertung auch subjektiver Identitätsmerkmale. Egal, ob diese Neubewertung hinsichtlich Organisationen oder Individuen stattfindet, oft führt sie zu einer Abwertung der Wertschätzung bzw. der Rolle und zu Anerkennungsdefiziten (Legge/Heitmeyer 2006). Demnach stellen Konflikte einen »universellen, das heißt in allen Gesellschaften vorfindbaren Prozess der Auseinandersetzung [dar], der auf unterschiedlichen Interessen sozialer Gruppierungen beruht und der in unterschiedlicher Weise institutionalisiert ist und ausgetragen wird« (Lankenau 1992: 157 ff.).

Konfliktparteien sind in diesem Kontext nicht nur aufeinander bezogen, sondern in ein weitreichendes Wahrnehmungsgefüge eingebettet. Ein Beispiel dafür sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, welche eine hohe Spontanaktivität mit der Möglichkeit von Aufschaukelungseffekten in sich bergen können und konfliktverschärfend wirken, indem Konflikte weithin sichtbar gemacht werden. Die zunehmende Vernetzung führt zu einer nichtlinearen Systemdynamik, die sich nicht prognostizieren lässt (Kruse zit. nach Sohn 2014). Shitstorms und Hate Speech sind dabei zu alltäglichen Phänomenen geworden (Preuß et al. 2017). Doch nicht nur im oftmals anonym wirkenden Internet, sondern auch im persönlichen Dialog ist der Ton rauer geworden und trifft viele Personen in Form von ungebremstem Hass, Wut und respektlosen Kommentaren völlig unvorbereitet. Dennoch ist zu betonen, dass Konflikte, trotz ihres schlechten Rufs, nicht nur nicht zu vermeiden sind, sondern eingefahrene Strukturen reformieren können (Simon 2010: 10).

Читать дальше