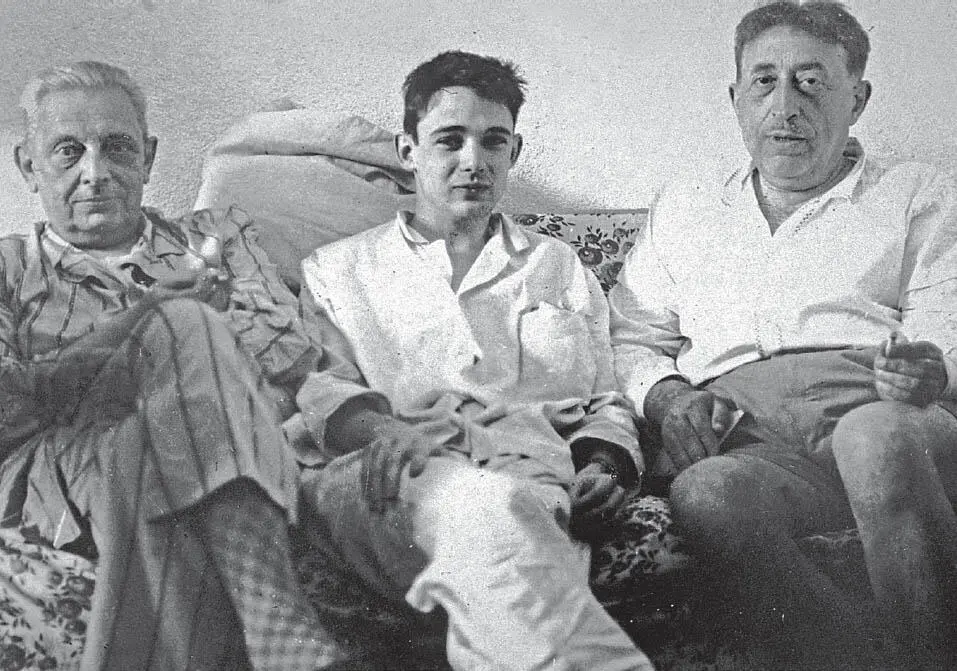

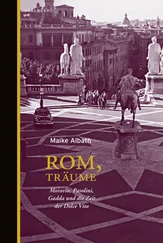

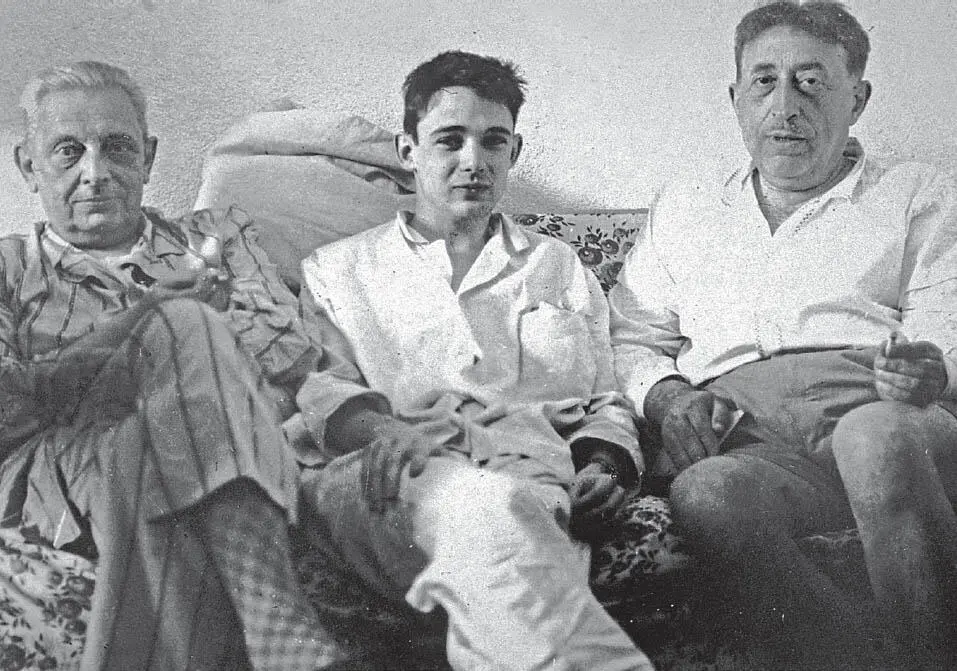

»Too proud to compete«, unterzeichnete Giuseppe Tomasi (li.) in einem Gästebuch. Er misst sich nur mit seinesgleichen, hier mit Gioacchino Lanza und seinem Cousin Lucio Piccolo im Winter 1956.

Die Veranstaltung in San Pellegrino ging zurück auf einen umtriebigen Bürgermeister, der den Literaturkritiker Giuseppe Ravegnani, ebenfalls ortsansässig, für die Idee gewonnen hatte. Dieser kannte seinerseits unzählige einflussreiche Kollegen und konnte außerdem auf die Presseabteilung des großen Mailänder Verlages Mondadori zurückgreifen. Ravegnani schrieb am 1. Mai an Emilio Cecchi, Kritiker beim Corriere della Sera , Verfasser zahlreicher Bücher und zu jener Zeit einer der einflussreichsten Intellektuellen Italiens, und lud ihn ein. Er machte es so, wie man es in solchen Fällen macht: Dieser und jener habe bereits zugesagt, dieser und jener sei angefragt. »Wertester Cecchi, in San Pellegrino werden wir zwischen dem 16. und 19. Juli eine, nun, wie soll man es nennen, Tagung, eine Zusammenkunft, ein Fest begehen, das der Gegenwartsliteratur gewidmet sein soll. Diese Tagung soll das Gespräch zwischen den Generationen in Gang bringen, zwischen Schriftstellern von gestern (dem Alter nach) und jungen Schriftstellern von heute. Das Prinzip ist einfach: Nachdem ich eine kurze kritisch-informierende-orientierende Einführung gehalten habe, werden neun berühmte Schriftsteller neun junge Schriftsteller präsentieren. Dies soll in den ersten drei Tagen passieren. Am vierten und letzten Tag wollen wir dann ein Fazit ziehen mit Stellungnahmen der Nachwuchsautoren, des Publikums und all jener, die sich mit qualifizierten Fragen zu Wort melden wollen.« Dann ging Ravegnani dem Empfänger um den Bart: »Ich würde mir wünschen, lieber Cecchi, dass Sie unter den neun illustren Namen sind und zum Beispiel Mario Tobino vorstellen, für den Sie Sympathien hegen.« Der Schriftsteller Alberto Moravia und der Lyriker Giuseppe Ungaretti seien auch dabei. Emilio Cecchi sagte sofort zu, und zwar mit einem Telegramm. Aber könne man Mario Tobino, Jahrgang 1910, wirklich als »jung« bezeichnen? Die Zeit drängte, schließlich wurde ihm der achtunddreißigjährige Giorgio Bassani zugeteilt, später durch Die Gärten der Finzi Contini berühmt geworden.

San Pellegrino pulsierte. Junge Schriftsteller – mehr oder weniger –, ältere und ganz alte, Mitglieder des Ehrenkomitees, der halbe Mondadori-Verlag, der sehr erfolgreiche Nachwuchsverleger Livio Garzanti und neugierige Journalisten tummelten sich im Kursaal, dem weitläufigen Grandhotel, im Kasino und auf den Plätzen zwischen den Jugendstilvillen. Zum allerersten Mal wurde Literatur dem Publikum als öffentliches Ereignis dargeboten. Romane und Lyrik von gestern und heute. Treffen zweier Generationen lautete der Titel, und es war ein Zusammenspiel von Politik, Tourismusbüro und örtlichen Kulturfunktionären – damals noch etwas ganz Neues. Besucher waren allerdings rar, außer einigen klapprigen Kurgästen, die sich eher aus Versehen in den Saal verirrten, kam kaum jemand. Untergründig muss es viele Spannungen gegeben haben. Bassani zum Beispiel, so berichtete die Tageszeitung L’Eco di Bergamo , stellte sich als Ferrareser, Jude und Italiener vor, »ich bin mehr als ein Italiener, denn die Juden sind das Aroma des italienischen Bürgertums«, und er werde sich in seinen Büchern noch mit den Verwerfungen beschäftigen. Was nicht in der Zeitung stand: Ausgerechnet Ravegnani, der ebenfalls aus Ferrara stammte und dort Bibliotheksleiter gewesen war, hatte 1938, als die Rassengesetze in Kraft traten, Bassani den Zutritt zur Biblioteca Ariostea verwehrt. Die Mitläufer des faschistischen Regimes saßen längst wieder fest im Sattel und hatten die Diskurshoheit.

Das größte Aufsehen erregten aber tatsächlich die beiden sizilianischen Cousins, die sich auf den »Kontinent«, wie der Rest von Italien in Sizilien immer noch bezeichnet wird, gewagt hatten, im Grandhotel Continental in Mailand Quartier nahmen und morgens nach San Pellegrino fuhren. Ein Zeitzeuge, der Nachwuchsschriftsteller Guido Lopez, Pressesprecher bei Mondadori, schilderte die Ankunft von Lucio Piccolo, Baron von Calanovella, und dessen Vetter folgendermaßen: »Wir sahen, wie er am ersten Tag eintraf, ganz in Schwarz gekleidet, in einem imposanten Automobil aus Vorkriegstagen, das hier gemietet worden war, begleitet von einer weiteren, korpulenten Person, auch er ganz in Schwarz und – wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt – mit einer schwarzen Melone auf dem Kopf und einem Spazierstock in der Hand. Der Baron von Calanovella, mit einem bemerkenswerten zweigeteilten Schnurrbart, abstehenden Ohren, beweglichen und struppigen Augenbrauen über stechenden, leicht hervorstehenden Augen, trat zögernd auf die Gruppe illustrer Schriftsteller zu und deutete eine Verbeugung an. […] Dieses merkwürdige Paar sizilianischer Adliger, etwas linkisch und unbeholfen, hat sofort bei jedem Neugierde geweckt: eine beinahe karnevaleske Erscheinung mitten im Sommer, ein Intermezzo im Kostüm zweier Personen der Jahrhundertwende, die einen Autor suchen.« Auch Giorgio Bassani beobachtete die beiden. »Piccolo war die wahre Offenbarung der Tagung. Über fünfzig Jahre alt, zerstreut und schüchtern wie ein kleiner Junge, überraschte und verzauberte er alle, ob alt oder jung, mit seiner Freundlichkeit, seinen Manieren eines Edelmannes, der vollkommenen Absenz von etwas Komödiantischem, sogar mit der in die Jahre gekommenen Eleganz seiner schwarzen sizilianischen Kleidung. Aus Sizilien war er mit dem Zug angereist, in Begleitung seines älteren Cousins und eines Dieners. Es gab also genug, was eine Truppe von Literaten, die mehr oder weniger in den Ferien waren, in Aufregung versetzen konnte! Tatsächlich erweckten Piccolo, der Cousin und der Diener (ein bizarres Trio, das sich niemals trennte: der Diener, braun gebrannt und robust wie ein Bauer, ließ die beiden anderen nicht einen Augenblick aus den Augen …) […] die größte Neugierde, Bewunderung und Sympathie. Es war Piccolo, der den Namen und den Titel des Cousins preisgab. Der Cousin beließ es dabei, neben ihm auf den Straßen rund um den Kursaal herzugehen und während der Tagungsvorträge neben ihm zu sitzen, immer schweigend, mit immer demselben bitteren Zug um den Mund. Als ich ihm vorgestellt wurde, beschränkte er sich auf eine Verbeugung, ohne ein Wort zu sagen.«

Die Umstände, denen der Baron von Calanovella Lucio Piccolo seine Einladung zu verdanken hatte, waren kurios und gingen auf Eugenio Montale zurück. Montale, Redakteur beim Corriere della Sera , war damals neben Ungaretti der berühmteste Lyriker Italiens und einer der neun Illustren der Tagung. Ihm hatte Piccolo einen schmalen Lyrikband geschickt, fast mehr ein Heft: der Einband braun, der Umschlag marmoriert, das Papier dick und schwer. Neun Gedichte lautete der Titel. Sein Debüt. »Piccolo hatte zu wenig Porto auf den Umschlag geklebt, nur 35 Lire«, erzählt Boris Biancheri. »Montale musste extra auf die Post gehen, um die Sendung abzuholen, und außerdem 180 Lire Strafporto bezahlen. Er las die Gedichte nur, um herauszufinden, ob sie das Geld wert waren. Sie gefielen ihm. Gefragt nach einem Teilnehmer für San Pellegrino, schlug er den sizilianischen Debütanten vor, in der Annahme, es handle sich um einen jungen Mann. Als Piccolo und mein Onkel eintrafen, musste er allerdings feststellen, dass sein Gast nur fünf Jahre jünger war als er selbst, nämlich dreiundfünfzig.« Piccolos Gedichte seien dunkel und strahlend zugleich, lautete Montales eher unspezifisches Urteil, was der späte Debütant schulterzuckend zur Kenntnis nahm. Er fand die ganze Veranstaltung eher befremdlich. Als jemand das Wort an Giuseppe Tomasi di Lampedusa richtete und ihn fragte, ob auch er ein Dichter sei, gab dieser zurück: »Nein«. Was er denn dann von Beruf sei? »Fürst.« Und was er zum Broterwerb treibe? »Ich bin Fürst«, replizierte Giuseppe ein letztes Mal. Montale und Cecchi gerierten sich wie »die Marschälle von Frankreich«, befand er später.

Читать дальше