1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Para explicar esto, en el marco de unas jornadas sobre formación en terapia familiar en la ciudad de Valencia en la década de los ochenta, el psiquiatra y psicoterapeuta Ricardo Sanz (2006) afirmaba que la terapia sistémica responde al intento de los profesionales de dar una respuesta más ajustada a los problemas de sus clientes y sobre todo para aquellos casos en los que no se ofrecían respuestas adecuadas a los problemas de los clientes o no les reducían su malestar.

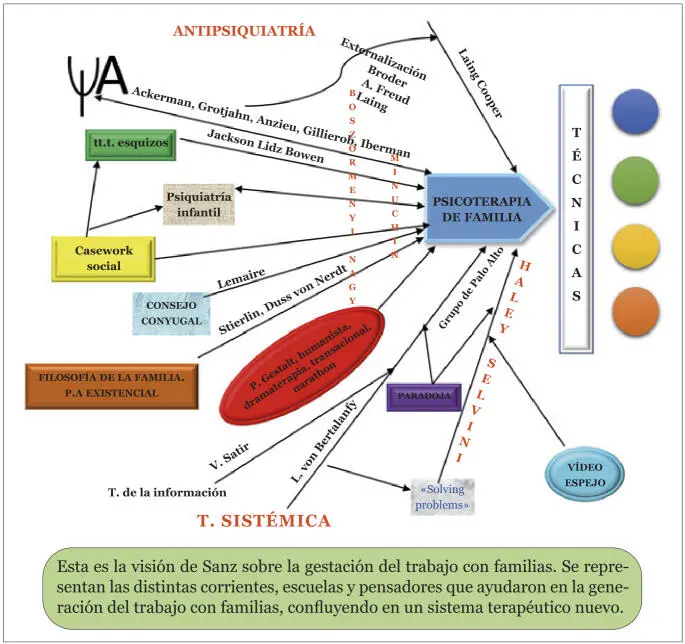

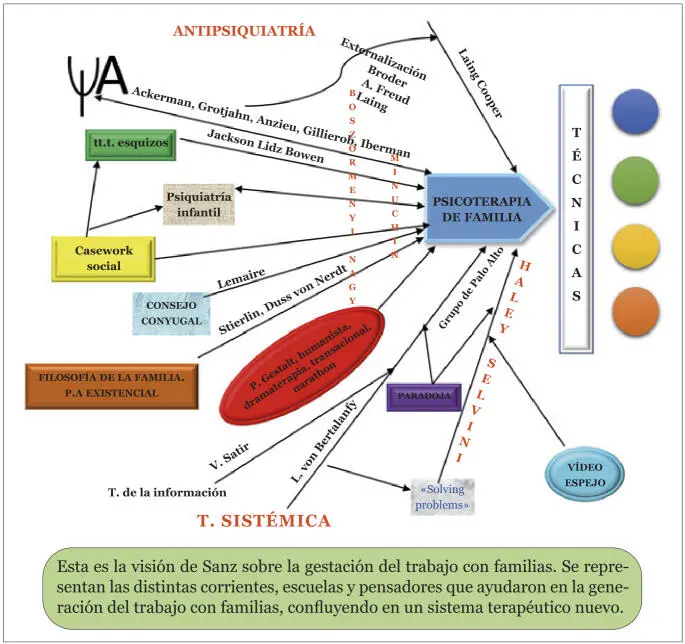

La ruptura con otros modelos anteriores –especialmente el psicoanálisis, que contaba con una larga tradición en la aproximación intrapsíquica– llevará a tener que replantearse todo lo establecido hasta el momento, desde quién es ahora el cliente (individuo o familia), el tipo de relación, etc. Sin duda, en la década de los sesenta estos planteamientos suponen una auténtica renovación del ejercicio de la terapia, y dan a luz a diferentes corrientes, técnicas e instrumentos generados por aquellos insatisfechos con los modelos predominantes de la época. Esta visión queda fielmente reflejada en la siguiente ilustración.

La figura 2 describe la visión de Sanz, que argumenta que el inicio del trabajo sistémico con familias es un conglomerado de técnicas y formas de trabajo desde diferentes postulados, siendo el casework social uno de ellos. Esta suerte de instrumentos técnicos impone una forma de mirar diferente, ya que la fuerza de la reflexión es la que crea conocimiento, la técnica solo los aplica. La acción de una técnica dura solo su ejecución, mientras que la acción de una profesión trasciende los hechos, si esta produce modificaciones en la realidad que aborda (Kisnerman, 1985).

Figura 2. Bases del trabajo con familias

Fuente : R. Sanz Pons. Universidad de Valencia, 2006.

Esta advertencia se une a otras, como la reflexión que encontramos en los años cincuenta de Milton Erickson, 8 que avisaba sobre aquellos procesos terapéuticos donde el cliente era lo suficientemente prescindible para el tratamiento de su patología, resultando central su queja y sintomatología para el desarrollo de una terapia (O’Hanlon, 1993). Parecía necesario, pues, pasar de una amalgama de instrumentos técnicos a gestionar la terapia desde un proceso donde el cliente no fuera prescindible. Como iremos viendo con el tiempo y debido al inconformismo de los profesionales pasó a estructurarse en torno a dos grandes modelos, el comunicacionalismo y el modelo estructural (Linares, 1997).

En estos inicios la situación del cliente y su problema eran enmarcados por el terapeuta dentro de su propio modelo epistemológico. De tal modo que todo lo que el cliente pudiera expresar de sí mismo era traducido por el profesional como un elemento más que confirmaba el diagnóstico y a la vez su propia teoría del problema. Este trabajo terapéutico llevaba al camino de la imposibilidad del cambio en el cliente, situación que Erickson se explica desde los problemas que el terapeuta debe sortear a la hora de hacer terapia y no como un fenómeno que se entiende desde el cliente. Algunos psicoterapeutas explicaban esta situación atribuyendo al cliente una resistencia al cambio (Gómez y Gómez, 1994).

Desde esta situación, Erickson promovía la flexibilidad, la singularidad y la individualidad. La genialidad de su trabajo se encuentra en la utilización de los recursos interiores, considerándolos únicos de cada persona, para encarar creativamente los problemas de la vida de todos los días. Su intervención variaba con cada paciente. Subrayaba la originalidad de cada individuo, que, motivado por necesidades personales y defensas idiosincráticas, requería maneras originales de abordaje en vez de estilos ortodoxos, poco imaginativos y doctrinarios. Esto supone un proceso de terapia a la «medida del cliente». Subraya así la singularidad de los procesos terapéuticos desde la particularidad de cada cliente. Así pues, cada terapia debe ser diferente debido a que cada cliente ha tenido experiencias, contextos, recursos y desafíos desiguales.

A pesar de estos cuestionamientos, podemos decir que los primeros pasos en terapia familiar se encaminan hacia el estudio del plano pragmático de la comunicación, es decir, hacia las secuencias interaccionales de conductas y su relación con la sintomatología. Los profesionales de esta primera etapa están influidos por la teoría general de sistemas y la cibernética, y motivados en parte por la ruptura con otros modelos antecesores, que contaban con una larga tradición en la aproximación intrapsíquica.

Posteriormente, se trabajó intensamente en investigar cómo es que las personas cambian y cómo es que los problemas persisten en el tiempo. Ahora, las propuestas terapéuticas sistémicas centraron su mirada en las formas en que los clientes desarrollan patrones rígidos de relación con la situación que los aqueja, especialmente desde las soluciones con las que intentaban resolver sus problemas (Prochaska, 1998; Watzlawick, 2000). El trabajo sistémico continúa preguntándose cómo dar respuestas más ajustadas a los problemas que les presentan sus clientes; ello va generando constantes avances en la manera de ver los problemas, en cómo acercarnos a ellos, cómo interrogar sobre ellos, etc. Se van incorporando nuevos objetivos, como la visión del cliente y del terapeuta como socios, la adaptación a una aproximación constructivista del significado, la atención centrada en la narrativa o la forma del relato relativa al significado.

Se comienza a cuestionar las intervenciones prolongadas y, paralelamente, el deseo de elaborar procesos más breves que consideren los recursos experienciales del cliente como útiles y necesarios para el proceso terapéutico, se desarrolla una terapia centrada en soluciones (De Shazer, 1988). Esta puso el acento en una mayor efectividad de la terapia, y para ello era importante en el setting clínico hablar y destacar aquellas situaciones en las que el problema original no estaba presente. En estas intervenciones el profesional está llamado a facilitar la identificación de las excepciones del problema, a partir de esquemas conversacionales que permitan al mismo tiempo identificar o descubrir aquellas soluciones exitosas o, incluso, darse cuenta de que el problema descrito no ha impactado de la misma forma en todas las áreas de su vida. En resumen, había espacios en la experiencia vital en que el problema no existía o no había contaminado aún importantes espacios de la vida de la persona.

Las siguientes generaciones de terapeutas familiares, sin embargo, concederán mayor importancia a la exploración del significado, el discurso narrativo y los procesos de cambio ligados a la identidad. Aunque la evolución constructivista no es lineal ni aglutina al conjunto de las propuestas teóricas surgidas, gran parte de los terapeutas sistémicos (sobre todo en EE. UU. y el norte de Europa) cambian su foco de interés hacia los procesos mentales relegados antaño a la caja negra. Así la definición de terapia evoluciona y se concibe como un proceso epistemológico en el que la (re) construcción del conocimiento en un contexto relacional constituye el eje del cambio.

Desde este punto de vista renovado, el síntoma ya no se considera solo como una expresión de la estructura y los patrones de interacción familiar, sino que además se atribuye un papel crucial a la mitología familiar, entendida como una red de narrativas compartidas que alberga las creencias, afectos, legados, rituales y polaridades semánticas respecto a los cuales cada miembro es a su vez agente (contribuye a su construcción) y receptor (se posiciona y es influido por ellas) (Dallos, 1996, 2006; Linares, 1996; Linares y Campo, 2000; Ugazio, 1998). Esta nueva tendencia se caracteriza por un interés creciente en la construcción social del conocimiento y la realidad, la trabajadora social y terapeuta L. Hoffman (1985; 1988 a ) define este cambio como un movimiento pendular porque estas premisas epistemológicas ya están en las formulaciones originales sobre el modelo ecológico de la mente de Bateson, quien impulsa definitivamente el nacimiento del modelo sistémico.

Читать дальше