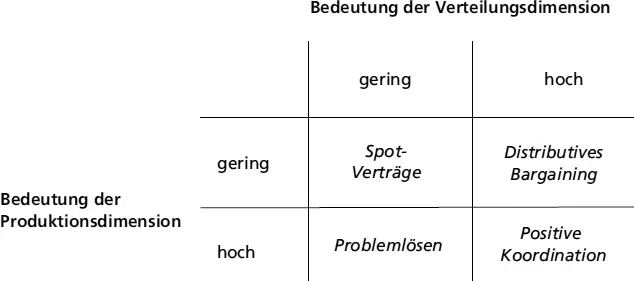

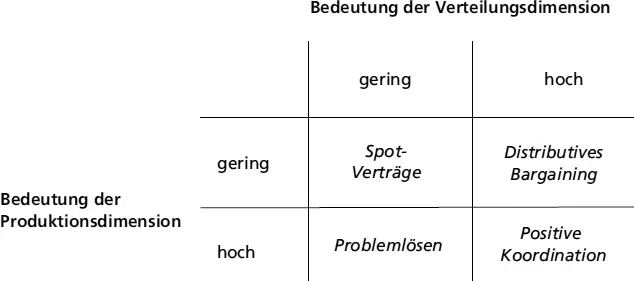

Ganz so einfach ist die Komplexitätsreduktion durch Verhandlungskonstellationen aber auch dann nicht, wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind. Denn wie immer gilt: Auch Verhandlungskonstellationen sind nicht trivial, sondern beinhalten eigene, durchaus komplexe Prozessdynamiken, wie allen bekannt ist, die mal intensiv in Verhandlungen eingetreten sind. Scharpf (2006: 199 ff.) etwa verweist darauf, dass Verhandlungen immer zwei Probleme lösen müssen: Sie müssen erstens die Frage beantworten, wie der Nutzen hergestellt, also etwa eine verbindliche Absprache erzeugt wird (Produktdimension). Und zweitens muss geklärt werden, wie Kosten und Nutzen verteilt werden (Verteilungsdimension). Diese Dimensionen müssen oftmals simultan gelöst werden. Nach Scharpf kann man je nach Bedeutung der Dimensionen vier Arten von typischen Verhandlungsprozessen unterscheiden:

• In Spot-Verträgen spielen Fragen der Nutzenproduktion oder Verteilung keine Rolle, z. B. wenn es um einen Vorschlag geht, der nur noch abgelehnt oder angenommen werden kann.

• Beim Distributive Bargaining wird das Projekt selbst nicht in Frage gestellt und ausschließlich die Verteilung der Güter verhandelt. Haben die Verhandlungsparteien Vetorechte, etwa weil die Projekte von allen Beteiligten abhängig sind, können z. B. Ausgleichszahlungen die Zustimmung sichern. Wie hoch die Ausgleichszahlungen sind, hängt wiederum von der Verteilungsverhandlung ab. Sie müssen mindestens so hoch sein, dass sie einen Verzicht einer Partei auf einen bestimmten Nutzen ausgleichen können. Alternativ (wenn Ausgleichszahlungen z. B. unmoralisch wären) können auch »Koppelgeschäfte« oder »Paketlösungen« wirken.

• Das Problemlösen wiederum konzentriert sich ausschließlich auf die Nutzenproduktion, das heißt, es geht dann z. B. darum, dass neue Lösungen mit dem gemeinsamen Ziel der Realisierung besserer Projekte gefunden werden müssen. Anders als im Distributive Bargaining ist beim Problemlösen eine andere Kommunikation möglich, nämlich ein wahrheitsorientiertes Argumentieren, in dem Offenheit und Vertrauen wichtiger werden.

• Der Normalfall ist das, was Scharpf als Positive Koordination bezeichnet und in der Verteilung und Produktion simultan geklärt werden muss. Diese Simultaneität zu bewältigen, erfordert einigen Aufwand, der nicht höher werden darf als der Nutzen der Verhandlung bzw. nicht höher als die Kosten der Produktion des Nutzens. Und es muss vorausgesetzt werden, dass es tatsächlich zugleich Produktions- und Verteilungsprobleme gibt, die anerkannt werden, sowie die Bereitschaft, sich mit beidem auseinanderzusetzen (  Abb. 7).

Abb. 7).

Abb. 7: Verhandlungsprozesse (nach Scharpf 2006: 212)

Schimank (2000: 305 ff.) zeigt, welche weiteren Bedingungen die Bindekraft von Vereinbarungen erhöhen können. Sofern man z. B. nicht um jeden Preis verhandeln muss, kann das die Bindungskraft der dann vielleicht doch gefundenen Abmachung erhöhen, weil schlicht mehr Freiwilligkeit gegeben ist. Wer sich bspw. aus einer laufenden Stelle heraus auf einen anderen Job bewirbt, erhöht damit zugleich die Verbindlichkeit für die Abmachung einer längerfristigen Bindung, weil dieser Jobwechsel freiwillig und nicht etwa ›aus der Not geboren‹ ist. Auch ein »langer Verhandlungsatem« ist hilfreich, wie die regelmäßigen Tarifverhandlungen zeigen. Ein verbindliches Verhandlungsergebnis wird zudem umso leichter erreicht, je mehr die Verhandlungspartner:innen dasjenige respektieren können, was der jeweils Andere mindestens erreichen möchte. Je mehr man sich wechselseitig die Erfüllung der Mindestansprüche – die sog. Nutzenminima – ermöglicht, desto einfacher wird es für die Verhandlungspartner:innen, wechselseitigen Verpflichtungen zuzustimmen, so wie dies etwa bei Eheverträgen der Normalfall ist. Und selbstverständlich erhöht sich die Verbindlichkeit der Verhandlung, wenn sich alle Beteiligten darauf verständigen, für den Fall der Abweichung von den getroffenen Vereinbarungen bestimmte Sanktionen zu akzeptieren. Diese Selbstbindung an Sanktionen verstärkt die Bindungskraft eventuell sogar mehr als eher ›weiche Bedingungen‹ wie Sympathie oder Ehrlichkeit. Vor dem Hintergrund derartiger Bedingungen können Verhandlungsdynamiken entstehen, die von »positionsbezogenen Verhandlungen« (jede:r will ihr/sein Einflusspotential ausschöpfen) über »kompromissorientierte Verhandlungen« (ausgerichtet auf die Elimination strittiger und zugleich auf die Konzentration konsensfähiger Punkte) zu »verständigungsorientierten Verhandlungen« (man lernt voneinander) wandeln. Bestimmte Verfahren kombinieren diese Verhandlungsarten, wie etwa das »systemische Konsensieren«, das zugleich auf die Elimination von Widerständen der Verhandlungsgruppe und auf wechselseitiges Lernen ausgerichtet ist. Auf diese Weise kann sich die Orientierung des Verhandlungshandelns u. U. von einem »Minimiere den eigenen Verlust« ändern zu einem zu »Maximiere den gemeinsamen Gewinn«.

Verhandlungskonstellationen bilden bereits eine sehr konkrete Möglichkeit ab, gesellschaftliche Ordnung im komplexen handelnden Zusammenwirken der Menschen zu schaffen. Damit berühren wir jene Fragen, auf die die Soziologie ein Hauptaugenmerk legt: die Probleme gesellschaftlicher Ordnung!

Wir haben drei typische Konstellationen des handelnden Zusammenwirkens präsentiert:

• Erstens die Beobachtungskonstellation, welche auf die gegenseitige Wahrnehmung der Beteiligten zielt.

• Zweitens die Beeinflussungskonstellation, innerhalb dessen die handelnden Menschen erwarten, durch die Verwendung bestimmter Mittel (wie bspw. Geld) Einfluss auf andere Menschen ausüben zu können.

• Und drittens die Verhandlungskonstellation, die einen Umgang mit dem komplexen handelnden Zusammenwirken und dessen transintentionalen Effekten durch die Schaffung von Verbindlichkeit durch Verhandlungen verspricht.

13Georg Simmel (1858–1918) ist einer der Gründer der Soziologie als wissenschaftliche Disziplin.

14Dass von Wieses Soziologie keine direkten Nachfolger:innen gefunden hat, könnte auch an seinem Umgang mit dem deutschen Nationalsozialismus gelegen haben. Derartige Zusammenhänge zeigen sehr deutlich, dass die Soziologie als Wissenschaft selbst ein historisches Phänomen darstellt.

15Max Weber (1864–1920) gilt als weiterer und sehr prominenter Gründungsvater der Soziologie.

16Fritz W. Scharpf, geboren 1935, war u. a. von 1986 bis 2003 Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Abb. 7).

Abb. 7).