La promiscua relación entre periodismo y literatura

Javier Lluch-Prats

Universitat de València

De vital importancia para España, la Primera Guerra Mundial vino a condicionar la historia del país, por entonces fluctuante entre una organización política anclada en el pasado y una sociedad en la cual, mientras las clases desfavorecidas padecían duras condiciones de vida, la oligarquía caciquil y financiera, conservadora, mantenía su posición dominante y favorecía la irrupción del capital industrial, que tanto creció por la neutralidad ante el conflicto. De hecho, este posibilitó que algunos especularan, se enriquecieran a marchas forzadas, obtuvieran grandes beneficios y rentabilizaran tan magna oportunidad mediante actividades como la fabricación y el comercio de armas, tal como años después Eduardo Mendoza mostraría en su novela La verdad sobre el caso Savolta (1975). Y es que, al despuntar el siglo XX, España se hallaba en una situación de crisis institucional y estructural, una crisis múltiple: económica, política y social, que se agudizó tras la finalización de la contienda.

Así, no es de extrañar que la denominada Edad de Plata replanteara España como problema y su espíritu fuese crítico e inconformista. Entre los elementos modernizadores de aquel campo cultural destacan los inherentes a la emergente industria editorial, aún hoy fundamental en la balanza comercial nacional, entre ellos: la diversificación del libro y de la prensa, el afianzamiento de la figura del editor y el notable aumento del consumo, vinculado sobremanera a la formación de ciudadanos, aspecto basilar en el republicanismo desde décadas previas y enseña de aquel periodo. Esa mayor demanda explica la proliferación de libros de bolsillo, novelas de quiosco y colecciones populares como La Novela Corta, donde vieron la luz textos narrativos, que retomaré después, propios de la literatura bélica. En su faceta como editor, en julio de 1915, Blasco Ibáñez reconocía la ventaja que la guerra suponía para los españoles, al quedar margen en el atractivo mercado americano: «En París no hay editores. Todos están en la guerra con las casas cerradas o si son viejos llorando a sus hijos muertos. El otro día mataron al hijo de Tallandier. Hace un mes murió contaminada en un hospital donde servía de enfermera una hija de Hachette» (Herráez 1999: 166).

Además, en ese universo del impreso se congregaron formatos, soportes y prácticas de lectura sostenedores de la misión civilizadora y europeísta cultivada por el intelectual, figura clave de ese momento que adoptó un notorio posicionamiento crítico y contestatario. La Guerra del 14 provocó su entrada en la madurez, lo cual simbolizan bien su conversión en catalizador de la opinión pública y su cada vez más estrecha relación con la política. Su misión la cumpliría en diarios, revistas y espacios de sociabilidad urbanos –ateneos, agrupaciones, tertulias– en los que, marcadamente desde finales del XIX, venía interviniendo en pro de la regeneración moral y política del país. En suma, como señaló Juliá (1998): «Dueño del centro de la ciudad, el intelectual se considera a sí mismo como árbitro moral de la nación y depositario de valores universales» (7).

EL DEBATE: ALIADÓFILOS VERSUS GERMANÓFILOS

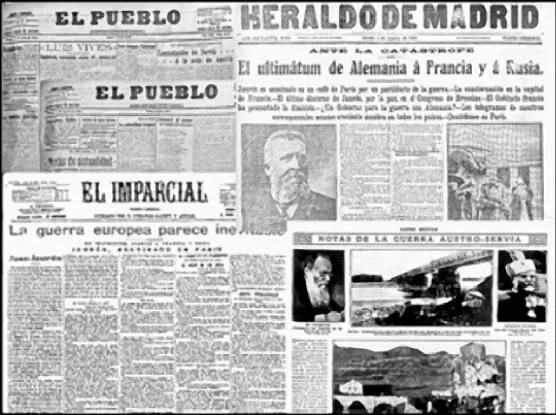

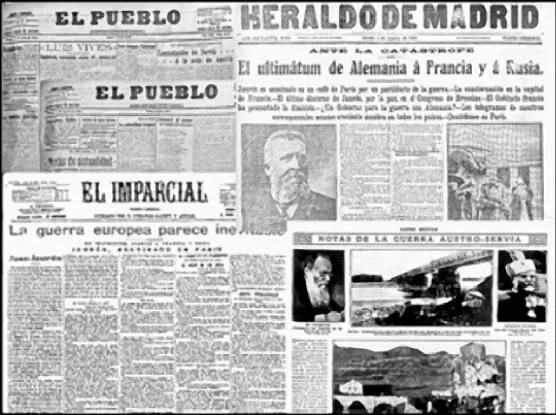

El estallido de la que se conocería como la Guerra del 14, la Gran Guerra, hizo temblar ese agitado entorno de la España moderna, como exhibe la prensa de la época, emblema sin par del entresiglos XIX-XX, cuya sociedad sentía la necesidad de estar informada. El conflicto acrecentó esa urgencia in crescendo e incluso propició la renovación de las crónicas periodísticas, cuya formulación discursiva –analizada con precisión por González (2013)– resulta muy heterogénea. El diario, principal repositorio de noticias, se convirtió en el territorio en que tuvo lugar el clamoroso desencuentro entre germanófilos y aliadófilos, que, hasta ahora, ha venido ocupando buena parte del espacio dedicado a las repercusiones del conflicto en España. 1

Esa movilización ahondó en el foso ideológico entre españoles, pues el debate lo generó el enfrentamiento entre los progresistas, partidarios de la Triple Entente, y los conservadores, defensores de las Potencias Centrales. Las posiciones de los primeros, a favor de los aliados, se hicieron patentes en los diarios La Esfera, España, El Sol, Heraldo de Madrid, Iberia, El Diario Universal o Mundo Gráfico . Por otra parte, la corriente germanófila fluiría en páginas de El Correo Español, ABC, La Nación, La Tribuna, El Debate o El Correo Catalán . E incluso hubo publicaciones neutrales, como La Gaceta de Madrid , del entorno del gobierno de Eduardo Dato.

En la polémica, que enardeció los ánimos, se colaron diferencias de la política nacional y por ende del modelo de Estado deseable para España. Para los aliadófilos, capital era la inclusión del país en Europa, lo que conllevaba la defensa de la libertad, el laicismo y el progreso. En este bando se hallaban, entre otros: Ramón Pérez de Ayala, Josep Carner, Benito Pérez Galdós, Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, quien integró el equipo de redactores del semanario España , en cuyo primer número y en portada, en el «Saluda al lector», se afirmaba en 1915: «El momento es de una inminencia aterradora. La línea toda del horizonte europeo arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra Europa. Y es forzoso intentar que salga también otra España». 2 En otro bando, en defensa de los alemanes, coincidían voces como las de José M.ª Salaverría, Ricardo León, Juan Pujol, Armando Guerra, Juan Vázquez de Mella, José M.ª Carretero –El Caballero Audaz–, Pío Baroja y Jacinto Benavente, prologuista de Amistad Hispano-Germana (Barcelona: Serra Hnos. y Russell), volumen de 1916 que se abría con el manifiesto aparecido en La Tribuna el 18 de diciembre de 1915, igualmente firmado por él. Tanto a nivel nacional como europeo, Cobb (1956) ya afirmó que fue una «guerra de manifiestos» como estos o, por ejemplo, como el «Manifiesto de los 93», de los académicos alemanes, «que llevó a que sus pares ingleses, franceses y rusos respondieran con documentos similares» (Fuentes 2013: 18).

CRÓNICAS DE LA CONTIENDA: EL ESCRITOR REPORTERO

La Gran Guerra comportó ese vivo debate en la prensa, en el cual la tajante división «dificultaba la percepción de los matices y posiciones particulares» (Amat y González 2013: 2). Estas inflexiones mostraban posiciones nada monolíticas, de modo que las pequeñas variantes descubren a francófilos como Alberto Insúa, que dudaban de los intereses de Inglaterra, o a Ramiro de Maeztu y Ramón Pérez de Ayala, inclinados por los ingleses y desconfiados hacia Francia. La contienda también supuso la europeización y la modernización del periodismo peninsular, con un notable aumento de corresponsalías en el extranjero y de recepción de prensa internacional. En aquel momento, además, se consolidó la figura del escritor profesional y se dio un contexto óptimo para la cultura escrita, justo cuando la mujer bregaba por sus derechos, también como escritora; cuando, en una etapa crucial para la historia de la literatura europea, decisiva ya era la relación asociativa que, desde el Romanticismo, se viene estableciendo entre el periodismo y la literatura.

Habitualmente, los escritores se dedicaban a la política, la traducción, la docencia y, antes y durante el conflicto, no pocos ejercieron el periodismo. La curiosidad del público lector, que demandaba noticia detallada de lo que acontecía, así como los intereses económicos de la prensa –atenta a las vías de negocio abiertas–, propiciaron la creación de una red de corresponsales formada por periodistas profesionales y por escritores. Avalados por su reconocimiento previo, estos últimos actuaron como reporteros eventuales –algunos como visitantes invitados por las naciones en liza–, dispusieron crónicas bélicas se inclinaron a los lectores hacia unas u otras cabeceras, entre ellos: Armando Palacio Valdés, Ramón del Valle-Inclán, Azorín, Ramiro de Maeztu, Corpus Barga, Eduardo Zamacois, Ramón Pérez de Ayala, Margarita Nelken, Carmen de Burgos, Juan Pujol, Ricardo León, Sofía Casanova, Vicente Blasco Ibáñez y Alberto Insúa, quien recordó en sus Memorias su paso por París:

Читать дальше