Todo quedará perfectamente explicado finalmente en el Museo de Passchendaele en Zonnebeke, cerca de la preciosa ciudad de Ypres (famosa por su lonja de paños, que fue destruida) y que hoy tiene un obús colgando del techo de su reconstruida catedral. El otro museo es el Castillo-Museo de Pèronne, donde se puede ver la evolución de la guerra, desde los uniformes, hasta las ilusiones.

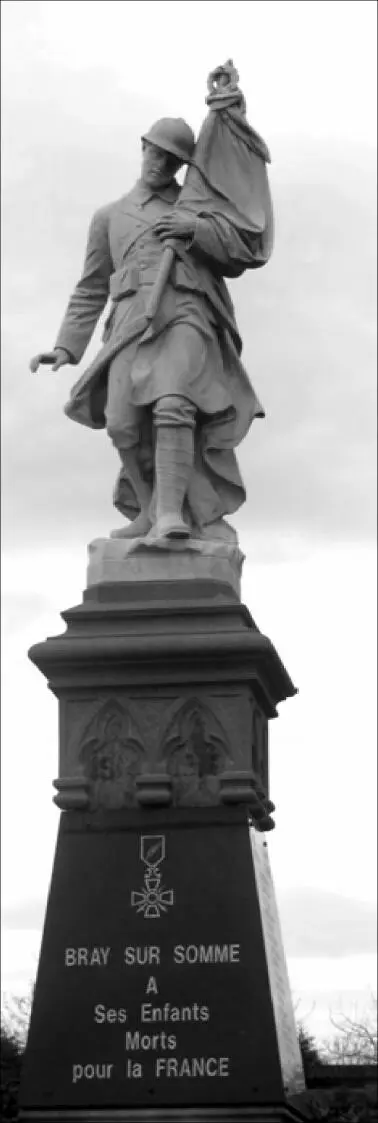

¡Somme… la gran carnicería! El mundo en destrucción, desde el 1 de julio hasta el 11 de noviembre de 1916. Y todo, para no conseguir ningún objetivo, para una partida de tablas, en la que cayeron casi todas las piezas, que eran casi dos millones de jóvenes que todavía a los viajeros se le antojan enloquecidos antes de morir: nadie salió indemne de ahí.

Tan sólo con rememorar el primer día tenemos para pensar, si es que sabemos, una vida entera. Precedido por una semana de bombardeos británicos con 1,5 millones de granadas se intentó destruir la línea de galerías que se hallaba bajo las trincheras. Había lugares subterráneos alemanes con 20 tm de explosivos por punto.

El primer día de combate, 1 de julio de 1916 se detonó la carga explosiva de la primera galería, aquella que causó un movimiento sísmico y el gran cráter. Luego, el silencio sepulcral. El poeta John Mansfield lo describió: «La mano del tiempo descansó sobre la marca de la media hora, y a lo largo de toda la vieja línea del frente de los ingleses vino un silbido y un llanto. Los hombres de la primera oleada escalaron los parapetos, el tumulto, la oscuridad, la presencia de la muerte, y habiéndose hecho con todas las cosas agradables avanzaron sobre tierra de nadie para comenzar la batalla del Somme».

Todos los alrededores del Museo Memorial de Passchendaele tienen sus zonas de recuerdo de cada nacionalidad: en círculos, que quieren ser amapolas –símbolo de Flandes– y con pilones rojos, que serían los pétalos. Allí ondea cada bandera. No vemos visitantes particulares, pero sí colegios, al menos tres o cuatro. El guía explica con esmero lo que sucedió, recorren las trincheras y galerías subterráneas reconstruidas, manipulan los mapas digitales interactivos. No hay nada truculento, todo tiene sentido y nada está hecho para herir la sensibilidad, sino para saber y no olvidar. Los niños escuchan con respeto; sus hijos también irán algún día. El museo nos ofrece al terminar su recorrido una sala de reflexión. Frente a una pantalla que muestra un bosque destruido, espectral, se alza la gran obra de arte del H. Pollack: Cae la sombra , elaborado en Nueva Zelanda, pero con arcilla del lugar. Es un nuevo bosque, cuyos árboles son brazos que terminan en copas que son manos, las manos de los muertos, que ya no volverán a vivir, pero que nutren el nuevo bosque y cuyas palmas, hacia el cielo, claman al unísono.

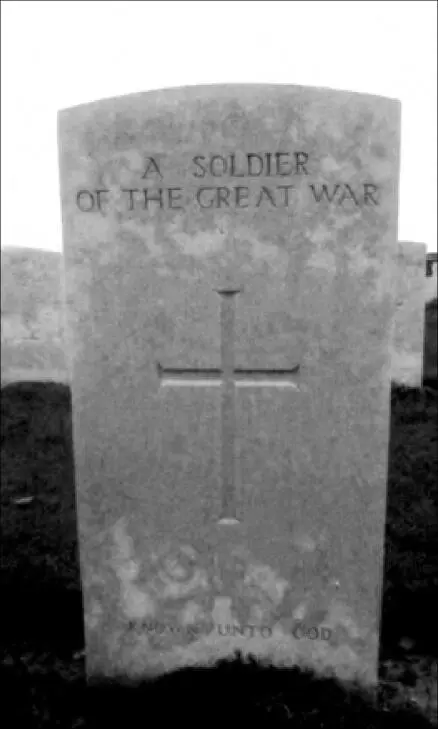

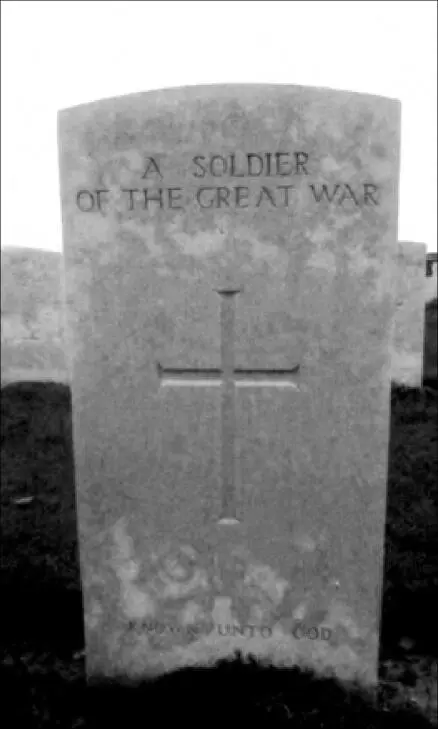

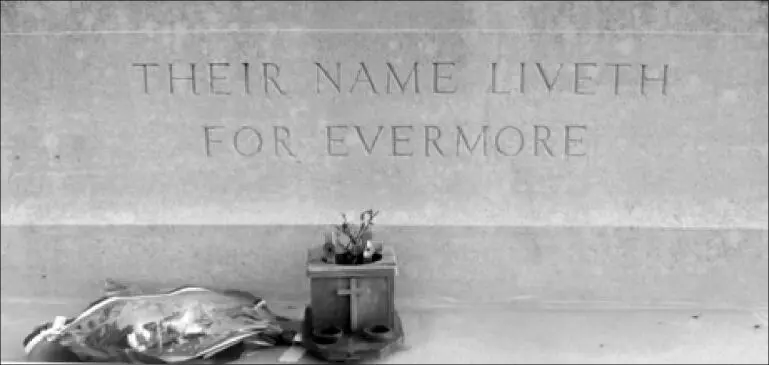

Fuera, caminando despacio, nos acercamos al cementerio. Es el mayor de Bélgica. Como todos, cuidado con esmero y lleno de lápidas blancas iguales. Aquí no hay «Soldado desconocido», sino muchas lápidas con la inscripción Known unto God . Es punzante y, pese a la polémica actual en Australia, por la connotación religiosa, las inscripciones están intactas. En tanto, una voz femenina, suave, recita como una letanía, cada nombre y la edad: 19, 21, 23, 20… años de edad: ¡Cielo Santo, eran unos niños! Lo recorremos en silencio. Mientras, cae la tarde.

Al día siguiente, encontramos un cementerio alemán. Ellos prefieren cruces de hierro. Pero intercaladas están las lápidas de granito gris con nombres igualmente alemanes, de jóvenes que dejaron su vida por Alemania en tierra extranjera, pero con la estrella de David en la lápida. Esas tumbas juntas, de hermanos que duermen juntos eternamente, debió haber sido un clamor ante los pogromos y el Holocausto: Hitler bien lo sabía; luchó en esas trincheras.

Los viajeros, cansados, en su regreso, antes de entrar en Amiens y visitar su magnífica y etérea catedral, que fue intocada, se sientan un momento frente al río Somme, cuyo nombre trae remembranzas en español de la palabra ¡Somos!…. somos, somos, somos…, incluso nos hace pensar en el sueño, sin saber bien si es el de quienes duermen desde entonces para siempre o el de quienes soñamos con que el río no vuelva a ser testigo de tanto horror.

El río se desliza tranquilo, quizá igual que en tiempos de Heráclito, siendo el mismo de entonces, el mismo de la Guerra y de ahora, pero distinto: Siempre igual y siempre diferente. Lo miramos. Está a punto de entrar en la ciudad, que ya luce en la alegría de la Navidad. Pero guarda silencio. El anhelado silencio de los defensores del fuerte Douaumont y el silencioso clamor del más de millón de jóvenes que dejaron ahí sus vidas o sus esperanzas en la alborada de su juventud. Es el río de las lágrimas, vertidas por los ojos que ya no están, por los que debieron haber existido y nunca vieron la Luz, porque no nacieron, por nuestras propias lágrimas ocultas. Y comentamos al oír el murmullo del río, que parece hablarnos: ¿Por qué la Humanidad honra y glorifica tanto a sus muertos y valora y respeta tan poco a sus vivos?

Esa lección, cuyo enunciado grabamos en la memoria, es un trabajo que ambos sabemos que hemos de realizar en los años que todavía nos quedan por delante.

EL RECUERDO INDELEBLE EN IMÁGENES

Margarita Martínez Marzá Carlos Ortiz Mayordomo

LOS ESPAÑOLES ANTE LA GRAN GUERRA

Читать дальше