Iván Gomezcésar Hernández - Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio

Здесь есть возможность читать онлайн «Iván Gomezcésar Hernández - Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Como vemos, la ciencia que tiene un alcance más remoto en el tiempo tiene sensibilidad por la existencia de riesgos para la población actual, y señala acuciosamente la necesidad de trabajar en programas de manejo ambiental que no hagan a un lado la importancia de la participación o de la organización social. 9

OBRA ARQUEOLÓGICA

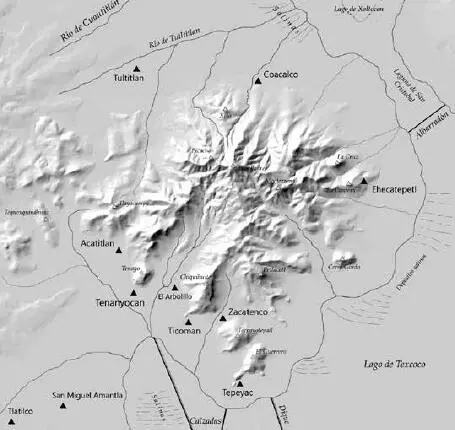

La arqueología tiene como uno de sus propósitos principales reconstruir la vida de la gente del pasado, pero además ordenarla en su desarrollo histórico. Esto último no siempre es fácil pues no es común que se puedan reunir las condiciones técnicas y materiales sobre las cuales se lleven a cabo investigaciones que estudien secuencias históricas prolongadas. Sin embargo, para el caso de la Cuenca de México, contamos con una valiosa obra arqueológica que explora su poblamiento preurbano a partir de una serie de excavaciones realizadas en la vertiente sur de la Sierra de Guadalupe. Nos referimos a las excavaciones realizadas por el arqueólogo norteamericano George Clapp Vaillant en Zacatenco, entre los años 1928 y 1929; Ticomán, entre 1929 y 1930, y en el sitio de El Arbolillo, en 1930. 10

Vaillant realizó diversas excavaciones en estos sitios, que están alineados de suroriente a norponiente sobre la vertiente sur de la Sierra de Guadalupe, y propuso una clasificación de los materiales, a partir de tipologías cerámicas, que sirven para conocer mejor y para trazar una secuencia evolutiva del periodo Formativo o Preclásico. Esta secuencia expresa la aparición y desarrollo de las sociedades aldeanas y aldeanas nucleadas, previas a las sociedades urbanas estatales complejas. Además, Vaillant excavó en San Juanico, en la vertiente suroriental de la Sierra de Guadalupe, y en muchos otros sitios de la Cuenca de México; por ejemplo, en Tlatilco y San Miguel Amantla, cerca de Azcapotzalco; y en otros sitios que están entre los bordes de la sierra de Santa Catarina y el lago de Chalco, en el actual municipio de Ixtapaluca, como son los sitios de Zohapilco, Tlapacoya y Ayotla, al suroriente.

MAPA 1. PAISAJE ANTIGUO DE LA SIERRA DE GUADALUPE

Fuentes: Campa et al . (2009), Du Solier (1949), López Wario (1993), Reygadas Vértiz (1935), Vaillant (2009). Cartografía: Mapoteca Jorge A. Vivó, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Todos los anteriores son sitios reconocidos como principales asentamientos aldeanos en la Cuenca de México. El hallazgo y la caracterización de la diversidad de los materiales y, en especial, el análisis de los tipos cerámicos, le valieron para determinar diversas fases y subfases entre el Posclásico Medio y Tardío: fechas como El Arbolillo I (1000-800 a. C.), El Arbolillo II, fase La Pastora (800-500 a. C.), fase Zacatenco (700-400 a. C.), fase Cuautepec (700-600 a. C.), fase Ticomán (400-200 a. C.), son el resultado de la descripción de secuencias de ocupación de dichos sitios. Éstos se pueden agrupar en tres fases o grupos principales: un grupo al que se le llamó Medio Inferior, cuyos puntos relacionados son Copilco, al sur, y Zacatenco, en la Sierra de Guadalupe; una fase intermedia, dominada por la presencia de Tlatilco; y un grupo Medio Superior, que relaciona un sitio en el sur, Cuicuilco, con otro sitio de la Sierra de Guadalupe, Ticomán.

Sin entrar a la minuciosidad descriptiva de dichos estudios arqueológicos, destacaremos dos cosas: que los tipos cerámicos y el estilo de las figurillas hallados en la región de Zacatenco, Ticomán y Cuautepec (algunas de influencia olmeca) sirven aún hoy como tipos referentes para investigar asentamientos similares y contemporáneos (aldeas pequeñas, donde vivían entre 100 y 500 personas, a lo largo y ancho de las riberas lacustres); pero también hay que llamar la atención sobre la existencia de las primeras evidencias de construcciones arquitectónicas de edificios públicos y de primitivos sistemas de irrigación, ambas, características fundamentales del posterior desarrollo urbano estatal que se consolidará en Cuicuilco y Teotihuacán.

Estos trabajos están realizados deliberadamente para un público de arqueólogos especializados en el análisis de los materiales cerámicos, de utensilios y figuras votivas, y dedicados al análisis de secuencias de tipos y sus variaciones de subtipos, restos óseos, materiales líticos y patrones de asentamiento. Lo interesante es que los resultados permiten reconstruir en los sitios referidos sendas secuencias de poblamiento que van desde los 1 500 años antes de nuestra era hasta 600 de nuestra era, es decir, contienen información que abarca cerca de dos milenios del proceso de formación sociohistórico en la Cuenca de México; dicho con otras palabras, muestran indicios de cómo ocurrió la transformación cultural desde el periodo Formativo Medio (olmeca) hasta el periodo Clásico (teotihuacano).

Más allá de este trabajo fundacional, que indica secuencias evolutivas históricas, existe un abanico diverso de trabajos arqueológicos, bien sea a través de la arqueología de intervención integral y restauración, como las obras sobre Tenayuca, que permiten conocer aspectos de sitios y periodos particulares, o bien sea a través de la arqueología de salvamento y estudios locales o interdisciplinarios, como se verá en las obras de Córdoba Barradas, López Wario y García Samper.

Mencionaremos en primer lugar el trabajo clásico y voluminoso de José Reygadas Vértiz. 11Este grueso volumen puede considerarse una obra monumental, singular: es una recopilación de artículos de diversos autores y especialistas, en función de la intervención arqueológica que se llevó a cabo en la pirámide de Tenayuca, entre 1925 y 1935. Aquí confluyen trabajos de diversas áreas, como el del ingeniero Reygadas Vértiz, que describió las excavaciones y la conservación que se llevó a cabo en la pirámide; el de Ignacio Marquina, que realizó un análisis arquitectónico del monumento y sus diferentes fases constructivas; o el trabajo conjunto del propio Marquina, Enrique Juan Palacios y Luis Ruiz, sobre el significado cosmológico de la orientación de la pirámide. Asimismo, Alfonso Caso, Miguel Ángel Fernández y Moisés Herrera realizaron estudios iconográficos sobre el simbolismo religioso presente en la decoración del templo, como por ejemplo las serpientes esculpidas en roca basáltica alrededor de la pirámide. Por su parte, los historiadores Enrique Juan Palacios y Roque Ceballos Novelo cubrieron la historia documental de Tenayuca. Mientras que Eduardo Noguera hizo un análisis de la cerámica del sitio, el cual es un estudio pionero acerca de la enorme complejidad que existe en la Cuenca de México durante el periodo Posclásico, o el posterior a la caída de Teotihuacan y anterior al ascenso de Tenochtitlan, época durante la cual el sitio de Tenayuca estuvo ocupado continuamente.

Podemos destacar que ésta es una obra que conjuga las herramientas antropológicas e históricas, a semejanza de la obra monumental de Manuel Gamio, La población del valle de Teotihuacan (1922), y, como esta última, se sitúa dentro del espectro de la antropología política de la primera mitad del siglo XX, cuando se emplea la «antropología» para el diseño de las políticas del Estado en materia de pueblos indígenas: lo que se llamó la política integracionista. 12

Otro ejemplo de una obra que pretende mostrar la complejidad de una secuencia cerámica para un solo sitio es la de Wilfrido du Solier Massieu, que hace una recopilación de los tipos cerámicos desde el punto de vista de la localidad de Ecatepec, y presenta una serie abigarrada que comprende desde los tipos Ticomán-Zacatenco, Teotihuacano, Coyotlatelco, Cholulteca, y las distintas fases de la cerámica llamada Azteca. 13

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.