Santa María de Guadalupe, cuya veneración se funda en la narración de una aparición en las montañas de Extremadura, en cambio, es signo de «hispanidad». Es sugerente que la leyenda hable de la reaparición de una imagen de la madre de Jesús, de piel oscura, con su hijo entre los brazos, que habría estado oculta en tiempos de la dominación musulmana en la península ibérica, y cuyo significado en árabe es «corriente de agua escondida», según expone Nebel. 27

En 1340, tras la victoria española en una batalla en contra de los moros, fue construido el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que pronto llegó a convertirse en un convento de elevado prestigio y un foco de cultura e historia, vinculado con la monarquía de Castilla y la orden de los jerónimos. A partir de la expansión española hacia ultramar nacieron santuarios de esta virgen en múltiples lugares del Nuevo Mundo, por ejemplo, Chuquisaca, Potosí, Lima, Pisco, Oruro, Cochabamba, Quito, Bogotá, incluso Goa y Manila, en Asia, en donde se repiten los atributos de María como «patrona» de quienes pelearon en la Reconquista, bajo su protección y la del apóstol Santiago.

Ya en el contexto de las campañas evangelizadoras, las culturas y religiones mexicanas antiguas no sucumbieron con la colonización europea, antes bien, se resignificaron en un proceso que no sólo sobrevivió a la Conquista, sino que ha influido hasta el presente en la sociedad. La veneración a Nuestra Señora de Guadalupe en el santuario de la diosa Tonantzin Cihuacóatl, según los frailes franciscanos, se inició muy temprano, pocos años después de la Conquista. Pero la materialidad del suceso aparicionista ha sido muy discutida y ha conducido a permanentes controversias entre los llamados aparicionistas y antiaparicionistas. 28

De lo que no puede haber sombra de duda es de la eficacia de la imagen como apoyo en la cristianización de Mesoamérica, tanto como valor pedagógico en el empeño misionero como instrumento en el aprendizaje y comprensión de los símbolos indígenas. Edmundo O’Gorman intentó desentrañar los orígenes del culto y la imagen guadalupana. Por una parte, a partir de la santificación de una antigua geografía sagrada, trazó lo que él llama «la invención del guadalupanismo indígena», enfocada en la imagen de Tonantzin-Guadalupe. Por otra, sin oponer a aquélla «la invención del guadalupanismo novohispano», se enfocó en explicar cómo se creó un mito paralelo a éste, bajo el nombre de Guadalupe, que abre un camino de apropiación simbólica y de devoción para los criollos. 29

No se puede dudar de la importancia de un relato como el Nican mopohua como fuente principal de lo que se ha llamado el «acontecimiento guadalupano». Este documento escrito en el siglo XVI y publicado por primera vez en 1649 narra en lengua náhuatl las apariciones y milagros de Nuestra Señora de Guadalupe. Una de las más notables traducciones al español de ese relato, hecha por Miguel León-Portilla, afirma que aquél es, a la vez, un mensaje cristiano enmarcado en el pensamiento indígena. Lo anterior, dado el uso múltiple de difrasismos, por la presencia de conceptos «prehispánicos sobre la divinidad suprema, la muerte, los merecimientos y destinos de los seres humanos», y por la estructura narrativa de los cantares nahuas, in xóchitl in cuícatl , lo que, según su parecer, bordea los linderos no sólo de la expresión literaria, sino de la filosofía y de la teología. 30

Otro hecho también insoslayable es que la figura central de este mito cristiano indígena ha sido para México el más poderoso polo de atracción y fuente de identidad y de inspiración de la conciencia nacional. Uno de los mayores estudiosos del tema de Guadalupe como emblema nacional, el historiador francés Jacques Lafaye, afirma que «la acumulación de poder sacro representada por la imagen de Guadalupe tuvo como primer efecto provocar grandes peregrinaciones y expresiones multitudinarias de la devoción colectiva».

Hoy por hoy, a lo largo de todo el año, no sólo el 12 de diciembre, las peregrinaciones marcan nuestro territorio de manera vívida y colorida. No pasó por alto Lafaye las múltiples dimensiones que la «prodigiosa imagen» impregna en la espiritualidad mexicana, la toponimia, la antroponimia, para no mencionar la política y las luchas de emancipación popular. Y sentencia: «estas observaciones nos llevan a atender el aspecto indígena, “indigenista” incluso, de la devoción a la Guadalupe». 31

Quiero dedicar un último espacio para añadir la idea del historiador alemán Richard Nebel, quien atento al «mensaje guadalupano» cree percibir en él una fuente de reflexión dogmático moralizante, una dimensión ético social vinculada mucho después, en un momento determinado, al movimiento conocido como «teología de la liberación». Al hablar de «guadalupanismo popular», Nebel no se refiere a una «institución» sino a «un modo de vivir de aquellos individuos donde se preservan en sus usos y costumbres elementos fundamentales de la tradición nahua prehispánica, pero introducidos y subordinados a la estructura católica de valores y conceptos». 32

En este abordaje de la Sierra de Guadalupe como una región de fronteras, no podríamos dejar de reconocer que es en esta geografía en donde se han cruzado los caminos de la intensa transformación cultural y religiosa a lo largo de la historia colonial.

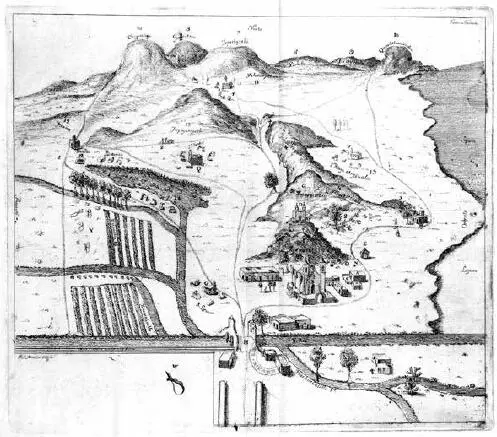

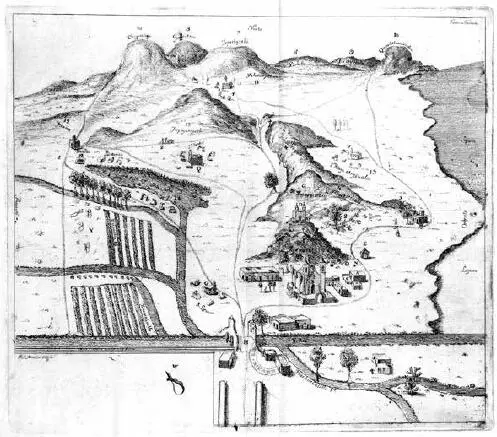

FIGURA 2. VISTA DE LA SIERRA Y LA VILLA DE GUADALUPE EN EL SIGLO XVII

Fuente: Lámina XX de la Colección de Códices Mexicanos de la Biblioteca Nacional de París.

Tierra, poblamiento y jurisdicción: 1531-1928

Después de haber hecho un breve reconocimiento de los orígenes del poblamiento y la reconfiguración del orden religioso y cultural colonial en esta región, procesos que sobrepasan los miles de años de duración, pasaremos a referir el proceso histórico estructural, demográfico y socioeconómico. Este recorrido histórico principia con la aparición de las nuevas categorías jurisdiccionales y con la aparición de los pueblos o repúblicas de indios, y de las haciendas, a finales del siglo XVI. Concluiremos en el momento en que este modelo de organización social se quiebra, con el inicio del proceso de masificación urbana. Este proceso abarca más de tres siglos de historia.

Para adentrarnos en ello ya hemos mencionado el antecedente de la formación de señoríos étnicos (radicados en ciudades-Estado) durante el Posclásico Tardío, lo cual nos ayudará a comprender el proceso de definición de pueblos (cabeceras y sujetos) durante el primer siglo de la colonización española.

CABECERAS, SUJETOS Y JURISDICCIONES POLÍTICAS

El historiador norteamericano Charles Gibson alude al proceso por el cual los españoles incorporaron sus conceptos urbanísticos para influir y ordenar las comunidades indígenas: ciudades, villas, pueblos, aldeas y lugares; designaban el tipo de asentamiento según su tamaño, y no por su adscripción histórica, siguiendo el ordenamiento político mesoamericano. 33

Los españoles, dice Gibson, utilizaron un criterio «subimperial o preimperial», que no es otra cosa que en lugar de escoger a las tres capitales establecidas durante la Triple Alianza, designaron como cabeceras a aquellas comunidades que contaban con un linaje gobernante, que los indígenas llamaban tlatoani , y que los antropólogos han traducido como ciudade-Estado. Por lo tanto, el criterio para designar las cabeceras se enmarca en el proceso de reconfiguración política, desde los inicios del Posclásico tardío —al que hemos aludido en una sección anterior—, y no en la estructura del dominio mexica. 34

Читать дальше