Venusfigurinen

Weibliche Figurinen aus Stein, Elfenbein oder Lehm gehören zu Artefakten des Paläolithikums, die man vielerorts in Europa fand. Solche Figurinen weisen einige markante und gemeinsame Merkmale auf: Während Details wie Gesichtszüge und Füße meistens fehlen, sind weibliche Charakteristika (Brüste, Bauch, Hüften, Schenkel und Vulva) häufig übertrieben dargestellt. Das Augenmerk auf Sexual- und Fruchtbarkeitsmerkmale sowie füllige Körper (während der Eiszeit wird Körperfett ein wertvolles Gut gewesen sein) legen nahe, dass die Figurinen eine symbolische Rolle spielten – z. B. als Geburts- oder Fruchtbarkeitsamulett.

Manche Forscher sehen in den Figurinen eine Art »Muttergöttin«; Belege für diese Interpretation gibt es jedoch nicht. Andere sehen in ihnen einen Ausdruck weithin gemeinsamer kultureller Ideale und Symbole – die in sozialen Interaktionen und beim Austausch von Ressourcen, Informationen, aber auch von potenziellen Heiratspartnern nicht unerheblich gewesen sein dürften.

DIE GRUNDLAGEN DES AKTUELLEN EUROPAS WURDEN AM ENDE DER EISZEIT GELEGT

DIE GROSSE EISZEIT (UM 21 000 V. CHR.)

IM KONTEXT

FOKUS

Klimawandel

FRÜHER

vor 2,58 Mio. JahrenDie Eiszeit, das Pleistozän, beginnt

vor 200 000 JahrenDer Homo sapiens entwickelt sich als Spezies

SPÄTER

um 9700 v. Chr.Mit dem Ende des Pleistozäns beginnt das bis heute andauernde Zeitalter relativer Wärme und Klimastabilität: das Holozän

um 9000–8000 v. Chr.Im Nahen Osten entwickelt sich die Landwirtschaft

um 5000 v. Chr.Der Meeresspiegel erreicht ungefähr sein aktuelles Level; darunter liegende Landpartien versinken

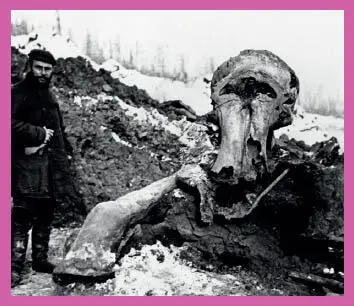

um 2000 v. Chr.Die letzten Mammuts sterben vermutlich auf der Wrangelinsel (Russland) aus

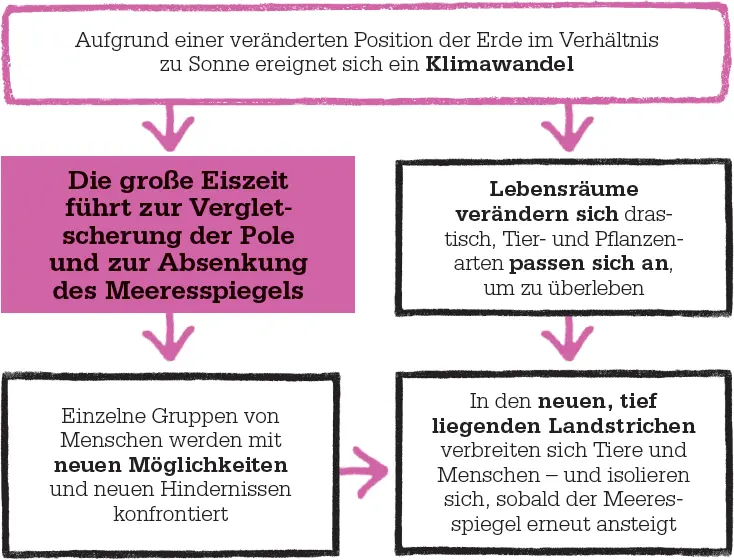

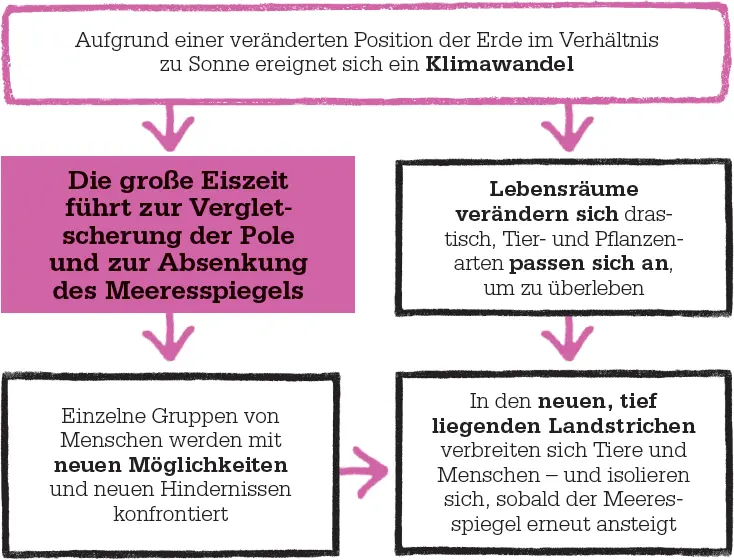

Wissenschaftler untersuchen erst seit Kurzem, wie die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Umwelt die Entwicklung unserer Gesellschaften beeinflusst hat. Der moderne Mensch entwickelte sich während der letzten Eiszeit und durchlebte drastische Klimawechsel: von extrem kalten (Eiszeit-) bis hin zu wärmeren, mit heute vergleichbaren Perioden (Zwischeneiszeiten). Gegen Ende der Eiszeit wurden diese Wechsel stärker und häufiger – bis hin zur letzten großen Eiszeit (dem Letzteiszeitlichen Maximum) um 21 000 v. Chr. Als sich die Polarkappen bis nach Südengland ausdehnten, wanderten die Menschen und Tiere aus nördlicheren Regionen nach Süden oder starben aus. Aufgrund des Einfrierens gewaltiger Wassermassen sank der Meeresspiegel und legte so auch Beringia, die tief liegende Landbrücke zwischen den Kontinenten Nordamerika und Asien, trocken; über sie kamen die ersten Menschen nach Amerika.

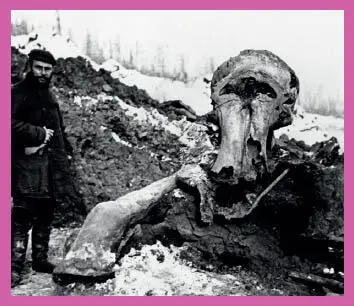

Ein vollständiges Mammut– das erste Exemplar überhaupt – wurde im Jahr 1900 in Sibirien (Russland) ausgegraben. Ein Abguss ist im Naturkundemuseum in Sankt Petersburg zu sehen

Schließlich stiegen die Temperaturen wieder und führten um 7000 v. Chr. zu den warmen und stabilen Klimaverhältnisse von heute. Die Polarkappen schmolzen – und der steigende Meeresspiegel trennte Eurasien von den amerikanischen Kontinenten, verwandelte Südostasien in ein riesiges Inselarchipel und machte aus Halbinseln wie Großbritannien und Japan Inseln. Die Auswirkungen auf Ökosysteme und große Säugetiere waren besonders gravierend, so für Mammuts. In vormals vereisten Steppengebieten, durch die sie gezogen waren, wuchsen nun ausgedehnte Wälder. Klimawandel und die Jagd durch den Menschen führten zum Aussterben zahlreicher Arten. Wälder und Feuchtgebiete in dieser nacheiszeitlichen Welt boten den Menschen neue Möglichkeiten: die Jagd auf Waldtiere wie Rotwild, Wildschweine oder Hasen sowie die Nahrungssuche in Flüssen und Küstengebieten. Wanderfische wie Lachse, Meeressäuger wie Seehunde, Meeresfrüchte, Wildgeflügel sowie saisonbedingte Früchte, Knollen, Nüsse und Samen wurden wichtige Bestandteile ihrer Ernährung.

In besonders fruchtbaren Regionen werden sich Menschen nicht nur an einer Stelle gesammelt haben, sondern in kleinen Gruppen auf Streifzug durch große Gebiete gezogen sein. Die Gemeinschaften im Natufien an der östlichen Mittelmeerküste ernährten sich von zahlreichen wilden Getreidearten des Nahen Ostens. Einige Gruppen begannen, ihre Umwelt zu verändern – Vegetation zu verbrennen, Bäume abzuholzen –, um so die Ausbreitung gewünschter Pflanzen- und Tierarten zu fördern. Sie fingen an, besonders ertragreiche Pflanzenarten einzuhegen und auszusäen und Tiere zu domestizieren. Das führte dazu, dass diese Arten immer stärker auf menschliches Eingreifen angewiesen waren – und damit zur Entwicklung der Landwirtschaft: eine radikale Veränderung in der Lebensform des Menschen, die sich seither immer stärker auf die natürliche Umwelt auswirkt.

»Nur wenige Menschen haben jemals so extreme klimatische und Umweltveränderungen erlebt. «

Brian Fagan Cro-Magnon: Das Ende der Eiszeit und die ersten Menschen (2012)

Eisbohrkerne für die Klimaforschung

Paläoklimatologen erforschen die Gesteinssedimente des Meeresbodens, um zu verstehen, wie sich das Klima in der Vergangenheit veränderte. Winzige Lebewesen (Foraminiferen) nehmen aus dem Meereswasser zwei verschiedene Sauerstoffarten auf: 16O und 18O. Da 16O leichter ist als 18O, verdunstet es schneller an der Luft, regnet in wärmeren Perioden jedoch wieder ab; deshalb finden sich im Meereswasser beide und sind in den Muscheln der Foraminiferen nahezu gleichwertig nachweisbar. Bei Kälte kehrt das verdampfte 16O indes nicht ins Meer zurück, sondern gefriert zu Eis; deshalb enthalten die Ozeane mehr 18O als 16O. Wenn Foraminiferen sterben, sinken ihre Muscheln auf den Meeresgrund und bilden dort neue Bodenschichten. Paläoklimatologen bohren diese auf und entnehmen Sedimentkerne, um das jeweilige Verhältnis der Sauerstoffarten zu untersuchen und darauf zu schließen, wie sich das Klima im Lauf der Zeit verändert hat.

EINE GROSSE ZIVILISATION ENTSTAND AUF DER HOCHEBENE ANATOLIENS

DIE SIEDLUNG VON ÇATALHÖYÜK (VOR 10 000 JAHREN)

IM KONTEXT

FOKUS

Neolithische Revolution

FRÜHER

11 000–10 000 v. Chr.Im Nahen Osten lassen sich der Anbau von Getreide und die Domestizierung von Tieren nachweisen

Читать дальше