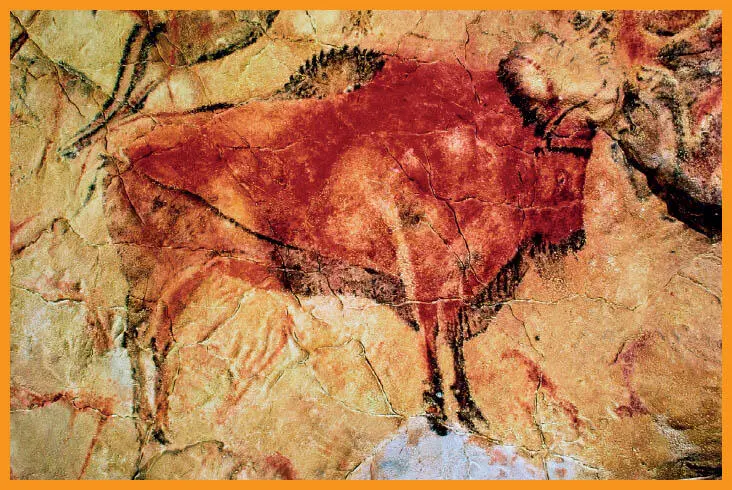

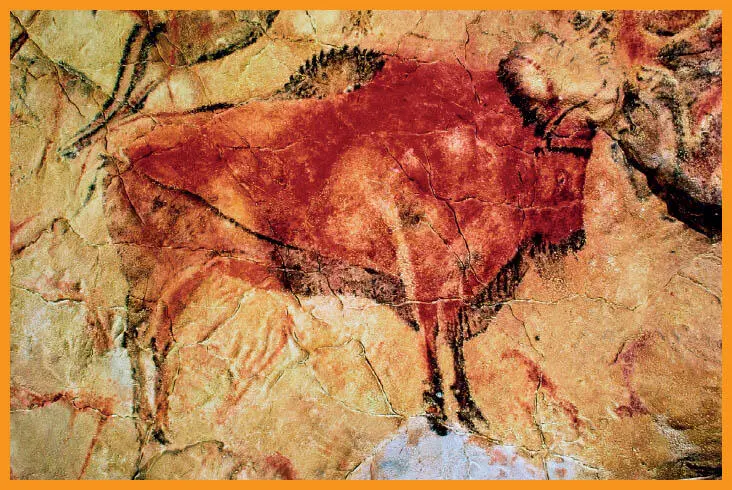

Die sanften Wölbungen auf den Felswänden von Altamira heben, statt von ihr abzulenken, die Kunst noch hervor – und verleihen dem Bild des Bisons beinahe eine Dreidimensionalität

Die Handabdrücke in der Höhle von Fuente del Salín (Spanien) stammen wohl von Kindern und lassen vermuten, dass der Höhlenbesuch einem Ritual des Erwachsenwerdens diente

Tierbilder können auch Teil »magischer« Rituale gewesen sein – zur Sicherung der Erfolgschancen bei der Jagd. In Gesellschaften, deren Ernährung in erheblichem Maße von Tieren abhing, waren solche Rituale gewiss von großer Bedeutung.

Andere Forscher haben darauf hingewiesen, dass viele der Hand- und Fußabdrücke, die neben Höhlengemälden entdeckt wurden, Kindern gehört haben müssen. Der Gang hinab in dunkle, feuchte und möglicherweise gefährliche Höhlen – mit nur einer Öllampe bewehrt – kann daher auch eine Initiationszeremonie, ein Art Mutprobe für Jugendliche gewesen sein.

Begräbnisse und das Jenseits

Weitere Hinweise auf religiöse und rituelle Praktiken der Menschen in der Altsteinzeit liefern Begräbnisse. In Dolní Věstonice (Tschechien) etwa wurden drei Körper, eine Frau zwischen zwei Männern, in sexueller Pose begraben: Des einen Hand lag auf ihrem Becken, der andere mit dem Kopf nach unten. Ihre Köpfe und das Becken der Frau waren mit roten Farbpigmenten (Ocker) besprenkelt. Interessanterweise weisen alle drei Körper dieselbe seltene Skelettdeformation auf; möglicherweise waren sie miteinander verwandt. Obwohl die Gründe für diese außergewöhnliche Anordnung wohl ein Rätsel bleiben werden, ist offensichtlich, dass es bei dieser Bestattung um mehr als nur das Begräbnis menschlicher Überreste ging.

»Menschen sind überall und zu jeder Zeit dem ursprünglichen Instinkt gefolgt, sich und ihre Welt in Bildern und Symbolen darzustellen. «

Jill Cook Ice Age Art (2013)

An anderen Orten wurden Individuen zusammen mit zahlreichen »Grabbeigaben« beerdigt – wie dem Schmuck aus Dentalium-Muscheln in den italienischen Arene Candide oder den beeindruckenden Speeren aus Mammutelfenbein zweier Kinder im russischen Sunghir. Einige Archäologen nehmen an, dass solcherart reich geschmückte Individuen – insbesondere Kinder, die in ihrem kurzen Leben gewiss nicht die Möglichkeit hatten, eine Reputation zu erwerben, um das besondere Begräbnis zu rechtfertigen – bereits auf soziale Hierarchie- und Statusunterscheidungen in manchen Gruppen hinweisen. Sie scheinen sich allerdings erst viel später verbreitet zu haben. In jedem Fall beschäftigten sich die Menschen nun zunehmend mit dem Tod und dem Danach – sowie damit, wie Tote ins Jenseits gelangten.

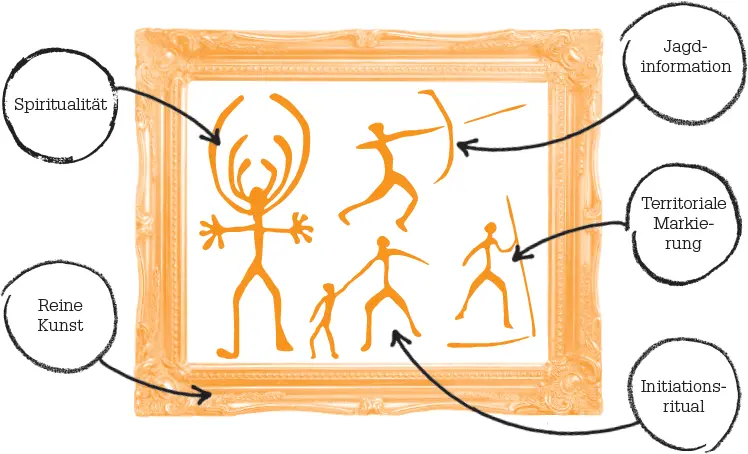

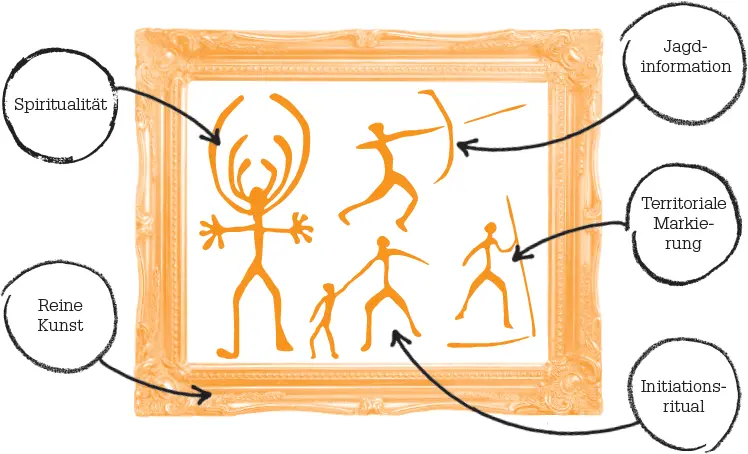

Historiker sind bis heute nicht sicher, ob die Höhlenmalereien eine Bedeutung haben oder nicht. Sie könnten sowohl Ausdruck reiner Kunst als auch territorialer Markierungen, der Spiritualität sowie Initiationsriten oder auch einer Methode zur Vermittlung wertvoller Jagdinformationen sein

Territoriale Markierungen

Einer Reihe von Archäologen fiel auf, dass die meisten »klassischen« Höhlenmalereien in Südwestfrankreich und Nordspanien auftraten. Dies war wohl eine von Menschen bevorzugte Region, denn selbst zur Zeit des Letzteiszeitlichen Maximums war es hier wärmer, und die fruchtbaren Lebensräume zogen weithin große Tierherden an. Folglich werden auch hier viele Menschen dicht gedrängt gelebt haben – was zu Spannungen zwischen einzelnen Gruppen, die um Nahrung und Territorien kämpften, geführt haben wird.

Genau wie heute Gruppen, z. B. Fußballfans oder Nationalstaaten, Symbole wie Flaggen, Uniformen und Zeichen zur Abgrenzung ihrer Territorien und Gruppenidentitäten benutzen, werden im Paläolithikum Gruppen von Menschen in Europa aus ähnlichen Gründen ihre Höhlen in Zeiten vermehrten Wettkampfs um Nahrungsgrundlagen geschmückt und gekennzeichnet haben.

»Menschen sahen sich selbst als Teil der lebenden Welt, in der Tiere, Pflanzen, selbst Orientierungspunkte und Objekte auf gewisse Art lebendig waren. «

Brian Fagan Cro Magnon: Das Ende der Eiszeit und die ersten Mensche n (2012)

Kooperation zum Überleben

Solche komplexen sozialen Interaktionen helfen zu verstehen, wie der Homo sapiens unter den harschen Bedingungen der Eiszeit in Europa überleben konnte. Wahrscheinlich lebten relativ kleine Jäger- und Sammlergemeinschaften weit verstreut voneinander. Die meisten archäologischen Fundstätten aus dieser Zeit weisen keinerlei Anzeichen komplexer Gebäude auf; die Menschen zogen wohl meistens umher – je nach Wetterlage oder Umgebung – und folgten den jahreszeitlich bedingten Wanderungen großer Tiere wie Rentieren.

Die Fähigkeit des Homo sapiens , neue Verbindungen einzugehen, ließ Gruppen von Jägern bei Notwendigkeit zusammenarbeiten. Wenn es reichlich Nahrung gab, jagten sie gemeinsam und fingen Herden da ab, wo sie am gefährdetsten waren, z. B. in engen Tälern oder bei Flussfurten. In mageren Zeiten lösten sie sich voneinander und jagten verstreut, um genug zum Leben zu finden.

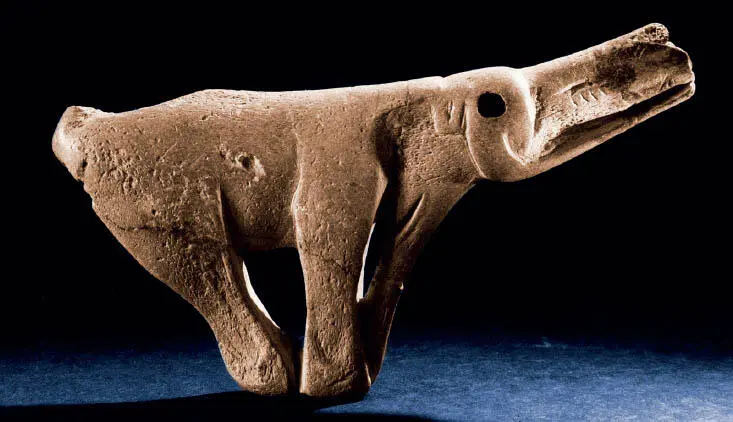

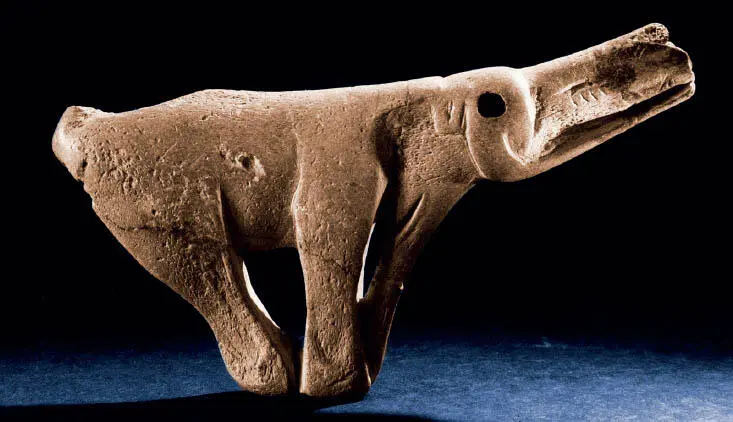

Jagdwerkzeugewie dieser Speerwerfer wurden häufig in Gestalt des Tieres angefertigt, das erlegt werden sollte – wohl als Teil eines magischen Rituals, um die Erfolgschancen der Jagd zu erhöhen

Diese Jäger- und Sammlerkulturen unternahmen große Anstrengungen bei der Verbesserung ihrer Methoden und Werkzeuge – entschieden sie nicht selten über Leben und Tod. So befestigten sie behauene Steinspitzen an Speere, die mithilfe einer Speerschleuder geworfen wurden, die die Reichweite und die Kraft, mit der die Beute getroffen wurde, enorm vergrößerte und über den Erfolg einer Jagd entschied. Die Speerschleudern wurden daher oft reich beschnitzt und mit den Bildern erbeuteter Tiere verziert. Ähnlich schmuckvoll wurden aus Knochen und Geweihstücken akribisch geschnitzte Harpunen für den Fischfang angefertigt.

Keimzellen einer Gesellschaft

Fein gearbeitete Ahle und Nadeln aus Knochen lassen vermuten, dass Steinzeitmenschen warme Kleidung aus Fellen und Tierhäuten weit sorgfältiger als ihre Vorfahren herstellten – außerdem Schmuckstücke aus Tierzähnen und Muscheln sowie Steinfiguren oder solche aus Lehm. Im Zuge des Lebens in sozialen Verbünden werden diese Gegenstände auch als Handelsware, Geschenk oder Tauschobjekt gedient haben.

Die Lebensbedingungen in Europa während des Letzteiszeitlichen Maximums brachten es mit sich, dass eine in üppigen Jahren geteilte Beute sich später auszahlte: Großzügigkeit und Zusammenarbeit von damals galt als Schutz in mageren Zeiten. Ein solcher Tauschhandel aus individuellen und Gruppenbeziehungen – den wahrscheinlich auch weit entfernt lebende Gruppen betrieben –, sicherte das Überleben unter den harten Bedingungen.

Читать дальше