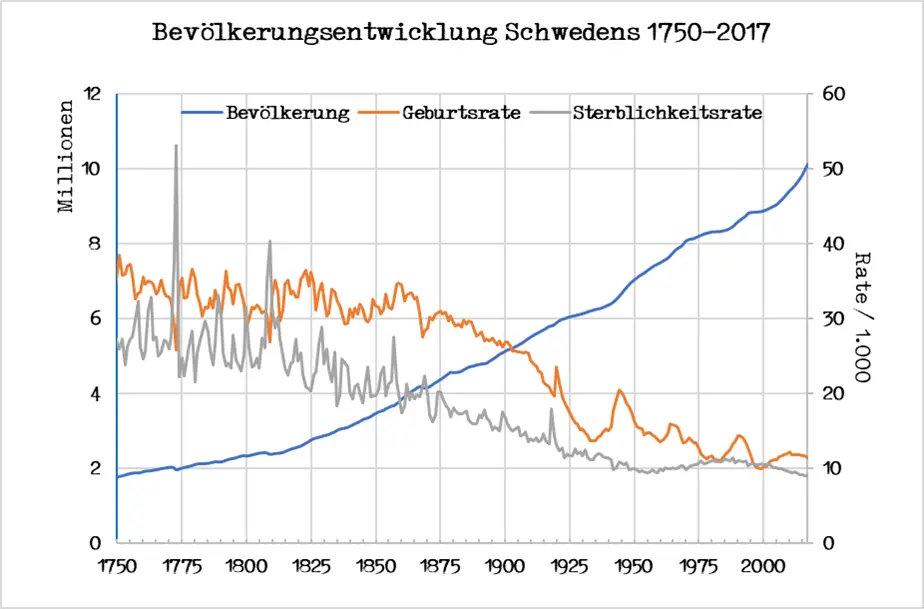

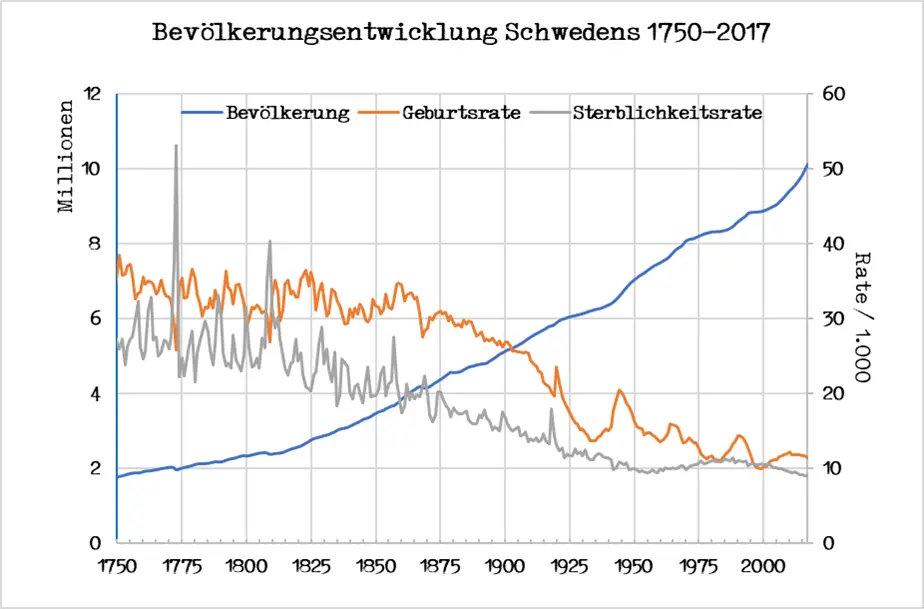

Abbildung 3: Die Bevölkerungsentwicklung Schwedens von 1750 bis 2017 mit Geburts- (rot) und Sterberate (grau) auf 1.000 Einwohner (Rohraten). Der Rückgang der Sterblichkeitsrate um etwa 30% zwischen 1750 und 1850 hat bei mehr oder weniger gleichbleibender Geburtenrate bereits zu einer Verdoppelung der Bevölkerung geführt. Einzelne Epidemien führten vor 1850 noch zu einer großen Anzahl an Todesfällen und waren hauptsächlich der Ruhr (Durchfall durch Bakterien), den Pocken und Typhusinfektionen (Bakterien der Gattung Salmonella Typhi) geschuldet. Datenquelle: Statistics Sweden.

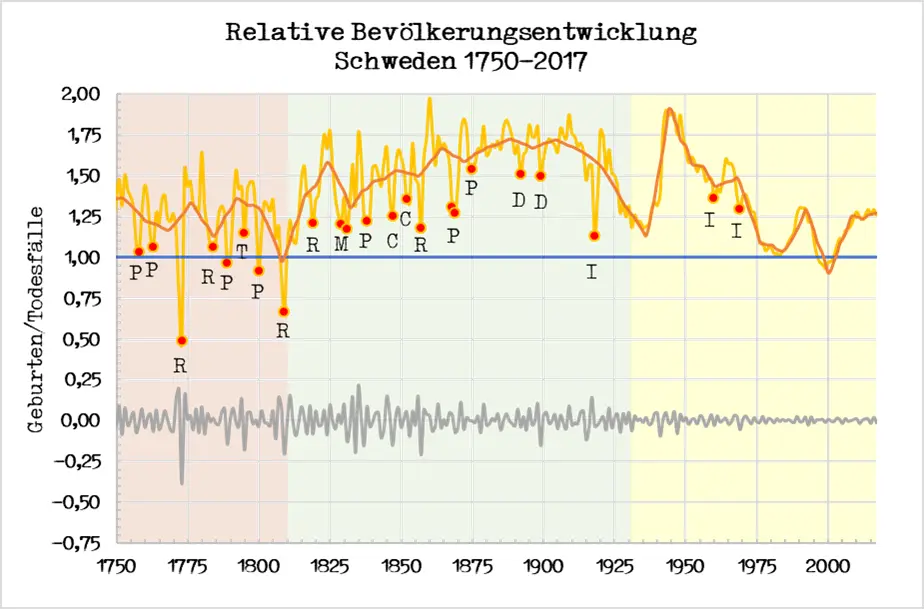

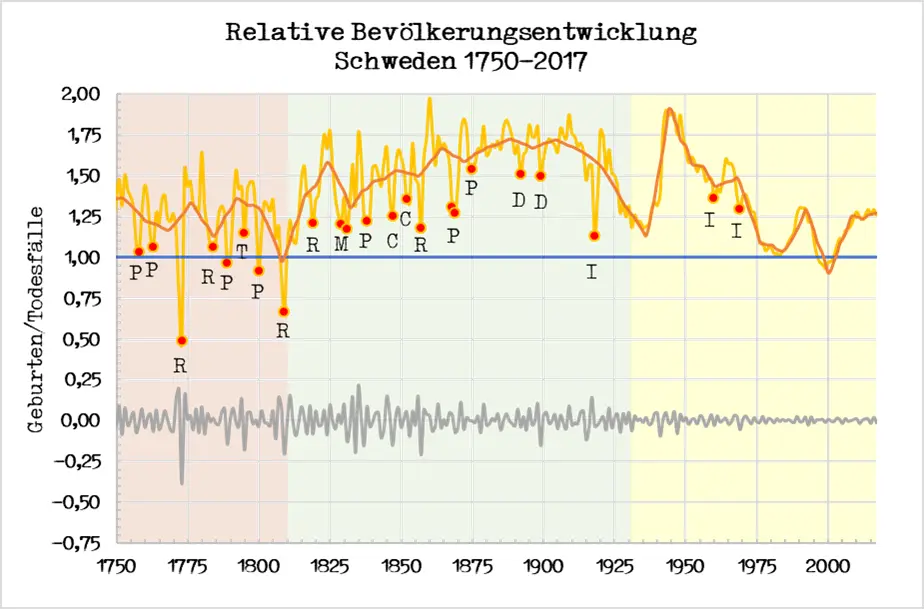

Abbildung 4ist für die Beurteilung hilfreicher. Sie zeigt die Geburten im Verhältnis zu den Todesfällen. Durch diesen relativen Vergleich kann man die Dynamik besser beurteilen, verliert jedoch die Orientierung am absoluten Niveau. Deshalb sind beide Darstellungen wichtig.

An der relativen Darstellung erkennt man, dass vor 1800 bei einer Epidemie (Ausbruch einer Infektionskrankheit, die weite Teile der Bevölkerung trifft) die Anzahl an Todesopfern in einem Jahr oft größer als jene der Geburten war (Zacken nach unten). In solchen Jahren wurde die Bevölkerung somit deutlich dezimiert. Das wohl schlimmste Jahr für Schweden (seit den Aufzeichnungen) muss das Jahr 1773 gewesen sein. Die Ruhr hatte bereits seit 1772 gewütet und zu den Todesfällen aus diesem Jahr kamen dann 1773 nochmals über 105.000 hinzu, sodass schlussendlich mehr als 70.000 Personen fehlten (Geburten mit eingerechnet). Stockholm hatte um diese Zeit ebenfalls ca. 70.000 Einwohner. Daran erkennt man die Tragweite von Infektionskrankheiten. Schweden wurde oft von Pocken, der Ruhr (Dysenterie) und Typhus heimgesucht, sodass der Bevölkerungszuwachs zwar positiv aber rückläufig war. Dieser Zeitraum wurde in der Abbildung - zur besseren Sichtbarkeit - rötlich hinterlegt.

Abbildung 4: Verhältnis der Geburten zu Todesfällen (orange) mit Glättung (rot) und Rauschen aus Wavelet-Analyse (grau). Die einzelnen Buchstaben bezeichnen die jeweiligen Epidemien: C Cholera, D Diphterie, I Influenza, M Masern, P Pocken, R Ruhr, T Typhus. Gibt es in einem Jahr gleich viele Geburten wie Todesfälle, so beträgt das Verhältnis 1 (blaue Linie). Liegt das Verhältnis darunter, so überwiegen die Todesfälle und umgekehrt. Datenquelle: Statistics Sweden und [3].

Typhus und Ruhr-Ausbrüche sind Zeichen mangelnder Hygiene und schlechter Trinkwasserqualität und das Auftreten dieser Erkrankungen hat sich nach 1810 deutlich reduziert. Auch die Pocken traten zunächst nur mehr vereinzelt auf, da man in Schweden bereits früh mit der Pockenimpfung begann (1801, verpflichtend ab 1816). Die Inokulation hingegen - Vorstufe der Impfung im 18. Jahrhundert, auf die später noch genauer eingegangen werden wird - wurde in Schweden erst seit 1766 praktiziert und sehr zögerlich eingeführt, sodass den Pocken hierdurch kaum Einhalt geboten werden konnte (Ausbrüche 1779, 1784, 1795, 1800).

Der grünlich hinterlegte Bereich zeigt einen Abschnitt verstärkten Wachstums. Zudem nimmt die Variabilität langsam ab (erkennbar auch am Rauschen im Bild unten). Nahrungsangebot und die hygienischen Verhältnisse bessern sich, sodass Ruhr und Typhus kaum mehr auftreten. Cholera, die in Europa erst ab 1830 überhaupt vermehrt auftrat, wurde in Schweden ab Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkbar. Erst durch den Bau von Kanalisationen ab 1860 (neu errichtete Siedlungen, Sanierung Altbestände) konnte ihr dann Einhalt geboten werden.

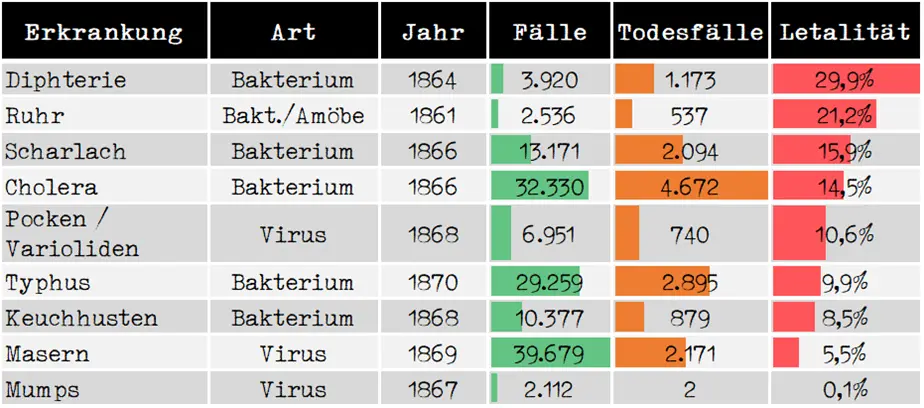

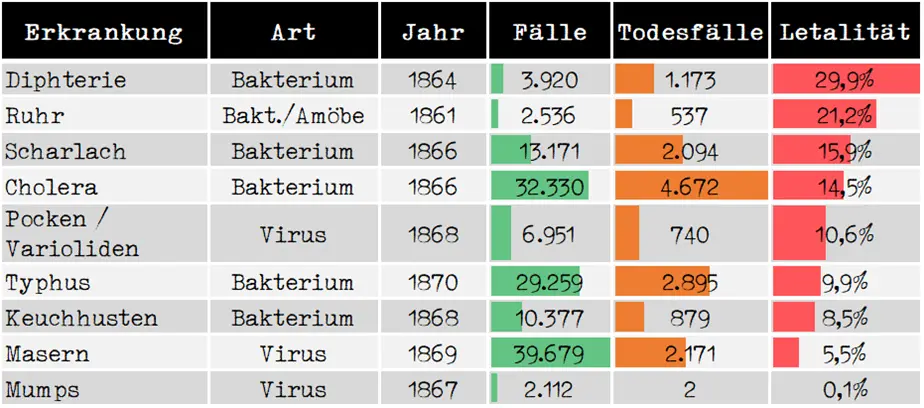

Der zunehmende Kinderreichtum und die dichtere Besiedelung führten nun aber vermehrt zum gehäuften Auftreten von Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps, Keuchhusten, Scharlach oder Diphterie ( Tabelle 1). Die Windpocken gab es damals ebenfalls, wurden aber oft für Pocken oder Masern gehalten und zwischen Röteln und Masern wurde grundsätzlich noch nicht unterschieden. Die Poliomyelitis hingegen gab es in dieser Zeit noch nicht.

Tabelle 1: Schweden: Erkrankungs- und Todesfälle ausgewählter Jahre zwischen 1861 bis 1870, sortiert nach Letalität. Masern und Mumps galten zu jener Zeit als unproblematisch. Sie traten zwar gehäuft auf, waren aber aufgrund der niedrigen Letalität (Sterblichkeit an der Erkrankung) kaum gefürchtet. Quelle: Sveriges Officiella Statistik. Hälso- och sjukvården 1870.

Ab 1830 kam es wiederum zu Häufungen von Pockenfällen und man erkannte, dass eine Impfung keinen lebenslangen Schutz gewährt, sodass eine Zweitimpfung nötig wurde. Dies war einer der ersten Rückschläge der staatlichen Impfpflichten, da das ursprüngliche Versprechen eines lebenslangen Schutzes, somit nicht mehr haltbar war.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts, änderten sich die Lebensverhältnisse gänzlich. Die zunehmende Industrialisierung, Urbanisierung, Reduktion der Krankheitslast und die gesteigerten Einkommen förderten ein neues Bewusstsein, das jedoch durch zwei Kriege je unterbrochen wurde. Man kann aber bereits ab 1925 einen Übergang in eine neue Art von Bevölkerungswachstum erkennen (orange hinterlegt, Abbildung 4). War früher hauptsächlich das Nahrungsangebot und das Auftreten von Erkrankungen bestimmender Faktor für das Bevölkerungswachstum, so sind dies nun hauptsächlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren. Die Babyboomer-Jahre der 50er, 60er, aber auch der 90er und 2010er zeugen davon und das Rauschen im Bild (grau) ist ab den 70ern kaum mehr feststellbar. Die periodischen Schwankungen folgen somit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und werden kaum mehr durch das zufällige Auftreten von Krankheiten beeinflusst.

Abgesehen davon, dass man aus Verlaufsdaten einiges abgelesen kann, gibt es noch einen wichtigen Punkt. Es wird hier eine Bevölkerung beurteilt. Das Individuum spielt dabei nur insofern eine Rolle, als dass es Teil von einem Ganzen ist. Ob in einem Jahr nun 59.325 oder 59.237 Todesfälle gezählt werden (0,1% Unterschied), spielt absolut keine Rolle. Für den Einzelfall hingegen macht dies sehr wohl etwas aus, denn man könnte ja einer dieser Todesfälle gewesen sein. Es hängt also immer davon ab, aus welcher Perspektive man Dinge betrachtet und für wen Aussagen gelten sollen. Dieser Sachverhalt wird später, bei der Darstellung der Impfdebatte, nochmals aufgegriffen.

2.1. Ursprünge der Impfung

Dass man eine Pockenerkrankung durch Einritzen von Material aus den Pockenpusteln oder Einsaugen/Einschnupfen von Pockenschorf in die Nase in abgeschwächter Form vorwegnehmen kann, war laut Überlieferungen bereits in China bekannt (Song Dynastie 590 n.Chr.) [7], [35]. Die erste genauere medizinische Beschreibung der Pocken findet sich in einer persischen Schrift von Rhazes um 900 n.Chr. Wann und wie die Pocken aus Asien über den Orient nach Europa eingeschleppt wurden, ist nicht genau bekannt. Erste Berichte, die eindeutig auf die Pocken schließen lassen, gibt es ab dem frühen Mittelalter und was die Pocken alles anrichten können, sah man bereits an den Ausbrüchen in Amerika mit bis zu 8 Millionen Todesfällen 1519/1520 in Mexiko. Die ersten Pockenstatistiken wurden in Genf 1580 und London 1610 angelegt [7]. Um diese Zeit begann in Europa die flächendeckende Verbreitung der Pocken, gewannen an Intensität und wurden in den Folgejahren zunehmend zu einem Problem.

Man wusste damals noch nichts von Viren, stellte nur fest, dass die Erkrankung von Zeit zu Zeit gehäuft auftrat (je nach Besiedelungsdichte alle 5-20 Jahre), dass es schwere und mildere Verläufe gab und dass man - einmal erkrankt - nicht ein zweites Mal daran erkranken würde. Heute wissen wir, dass in Europa zwei Arten von Menschenpocken auftraten. Die gefährlicheren wurden vom Virus Variola major (echte Pocken) verursacht (Sterblichkeitsrate 10%-50% je nach Stamm). Weniger gefährlich war das Virus Variola minor, auch weiße Pocken genannt, mit einer Letalität um die 1% bis 5%.

Читать дальше