„Danke“, antwortete Sebastian unentschlossen.

„Keine Ursache. Übrigens, ich müsste nachher doch die Seminararbeit fertig schreiben, mir ist vorhin eingefallen, dass sie nächste Woche schon fällig ist. Du bist sicher nicht böse, wenn ich nach dem Abspülen nach Hause fahre, oder? Willi ist doch noch da, oder?“ Sehr subtil – so hatte ich gleich gezeigt, dass ich nichts gehört hatte. Und ich konnte gleich gehen und mich in Ruhe über diese miesen Kerle ärgern!

„Ja, der sitzt drüben“, antwortete Sebastian erstaunt, „aber ich finde es schon schade, dass du nicht bleiben kannst. Morgen kommst du aber wieder – oder heute Abend?“

Ich stellte den letzten Teller ins Trockengestell, zog den Stöpsel aus dem Becken und zuckte bemüht lässig die Schultern. „Weiß ich nicht, das hängt davon ab, ob ich mit dieser Arbeit fertig werde.“

„Hast du was?“ Jetzt sollte ich ihm deutlich sagen, worüber ich mich so geärgert hatte, dass ich erst einmal alleine sein musste, aber wie immer konnte ich das nicht. Was, wenn ich zu toben und zu keifen anfing? Das hatte ich zwar noch nie getan, aber so, wie es in mir brodelte, konnte man nie wissen. Also schluckte ich alles herunter.

„Nein, nur eben diese dämliche Arbeit. Mein letzter Schein vor dem Magister! Und mit der Magisterarbeit sollte ich auch allmählich anfangen... Viel Spaß euch beiden noch, und sauft nicht zuviel!“

Ich ergriff meine Tasche und machte mich auf in Richtung Tür. Sebastian sah mir kopfschüttelnd nach, bemerkte ich, als ich mich noch einmal umdrehte.

Kaum stand ich auf der Straße, wallte die Wut wieder in mir hoch, dieses Mal auf mich selbst. Wieso hatte ich nicht sagen können Ich verbitte es mir, dass ihr über mein Verhalten im Bett diskutiert? Nein, ich schlich wie ein geprügelter Hund davon. Willi hatte eigentlich Recht, ich war ein Fußabtreter, der für Sebastian Besorgungen machte, seine Küche aufräumte und ihm nachts zu Willen war. Was hatte ich eigentlich von dieser Beziehung?

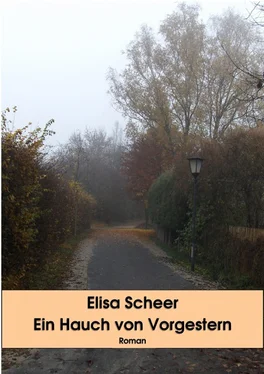

Blöde Frage! Wollte Sebastian eigentlich, dass ich mich so verhielt? Seinen kaum verständlichen Äußerungen zufolge eher nicht. Aber er konnte sich doch keine Szenen wünschen! Ich trottete die Emilienstraße entlang und schlenkerte meine Tasche, in der sich in Wahrheit alles befand, was ich für diese Seminararbeit brauchte. Ich wollte gar nicht nach Hause. Das miese Wetter – der Nebel wurde immer dichter – entsprach so genau meiner Stimmung, dass ich beschloss, erst einmal ein bisschen spazieren zu gehen und dabei meinen Ärger abzureagieren.

Ich vermied die Straßen mit den schönen Läden und passierte in der Katharinenstraße die nebel- und regenfeuchte Hinterfront der Uni, in der heute auch keiner war – die Bibliotheken hatten um ein Uhr geschlossen. Überhaupt war alles leer, es gab sogar freie Parkplätze. Hinreißend trübsinnig, fand ich, fast die richtige Szenerie für Totensonntag, aber da waren es noch zwei Wochen hin. Und der Nebel war mittlerweile so dicht, dass man kaum noch die rote Ampel an der Kreuzung zur Graf-Tassilo-Straße sehen konnte. Zauberhaft! Meine üble Laune verflog allmählich – wenigstens so lange, bis mir wieder einfiel, warum ich an einem freien Samstag im November alleine durch die Straßen strolchte, anstatt mit Sebastian auf dem Sofa zu liegen, fernzusehen und ein bisschen herumzuknutschen. Man müsste diesen unsäglichen Willi im Nebel in den Prinzenbach schubsen, überlegte ich, das würde ihn endlich mal zum Schweigen bringen! Hatte er für Sebastian schon eine tollere Frau an der Hand, oder warum sonst war er so scharf darauf, uns auseinander zu bringen? Schöner Freund, wirklich! Und ich hatte ihm nie etwas getan!

Prinzenbach... der Prinzenbach floss natürlich quer durch den Prinzenpark. Dort musste es heute besonders gespenstisch sein, gerade die richtige Szenerie für meine Weltuntergangsstimmung! Ich überquerte die Straße, nachdem ich die Fußgängerampel mühsam in den Nebelschwaden ausgemacht hatte, und bog zum Prinzenpark ab. Interessante neue Optik – entgegenkommende Fußgänger, viele waren es ohnehin nicht, tauchten erst ganz spät plötzlich vor einem auf, als materialisierten sie sich plötzlich vor einer Wand. Zuerst erschrak ich ein paar Mal, dann gewöhnte ich mich daran und studierte das Phänomen interessiert.

Tatsächlich betrat man den Prinzenpark, als schreite man in einen Ballen grauer Watte hinein. Unscharf waren die nassen, kahlen Zweige der Bäume zu sehen, die im Herbst, bunt belaubt, noch einen so hinreißenden Anblick geboten hatten, dass die Touristen sie begeistert fotografiert hatten. Ich schlenderte langsam dahin, immer in Richtung auf das Palais Leopold, das am hinteren Ende des Parks stand, und bedauerte, dass ich keinen Fotoapparat dabei hatte. Das vergammelte Schlösschen im Nebel – ein wunderbares Motiv müsste das sein, schade!

Kein Mensch war zu sehen. In einem Gruselfilm müsste jetzt etwas Unaussprechliches auf mich zukommen, aber Halloween war glücklicherweise schon vorbei, und allen bösen Buben war sicher das Wetter zu schlecht. Persönlich kannte ich ohnehin keine Schurken – anders als meine arme Schwester.

Anna hatte es im Sommer fertig gebracht, sich in einen echten Sadisten zu verlieben, der noch dazu Handlanger eines Verbrecherkönigs war. Wenn ihre beste Freundin Xenia und deren Freund Magnus – ach, heirateten die nicht ausgerechnet heute? – nicht fleißig hinter den Verbrechern her geschnüffelt hätten, wer weiß, ob Anna dann überhaupt noch lebte? Sie hatten sie so ziemlich im letzten Moment gefunden, und Anna war seitdem erheblich gedämpfter als früher, wo sie eher als durchgeknallte femme fatale aufgetreten war. Sie sah zwar überhaupt nicht fatal aus, blond, schmal und sportlich, ähnlich wie ich, aber sie hatte einen gewaltigen Männerverschleiß gehabt. Xenia mit den wilden dunkelroten Locken und der eindrucksvollen Statur wirkte viel gefährlicher und war dabei völlig harmlos, was Männer betraf. Und nett, fand ich. An Annas Krankenbett hatten wir uns gut verstanden. Hatte ich eigentlich -? Ja, ich hatte zur Hochzeit gratuliert und ihnen etwas geschenkt. Zuerst hatte ich an eine Kinder-Detektiv-Erstausstattung gedacht (karierte Kappe, Riesenlupe und so), um die beiden zu ärgern, aber mich dann doch, Xenias Wunsch entsprechend, an eine Kleinigkeit von der Liste gehalten. Das Fest sollte nächsten Samstag sein, wenn ich es richtig aufgeschrieben hatte.

Wie war ich denn jetzt auf Anna, Xenia und Magnus gekommen, überlegte ich, als der marode Säulenvorbau des Palais Leopold sich aus dem Nebel schälte. Ach ja, geheimnisvolle Szenerie – Verbrecher. Ich schob diese Gedanken beiseite und näherte mich dem Palais. Hinter dem Säulenvorbau konnte man jetzt auch die ehemals rosafarbenen Mauern erkennen, der Putz war allerdings größtenteils abgeplatzt und zeigte das nackte Mauerwerk. Hier müsste man mal renovieren... Wem gehörte die kleine Bruchbude eigentlich? Der Stadt? Der ehemaligen Herrscherfamilie? Der Schlösser- und Seen-Verwaltung? Und konnte man daraus nichts machen? Es war doch jammerschade darum!

Ich stand eine Zeitlang vor der entzückenden Fassade und umrundete das Schlösschen dann langsam, weil ich noch nie die Rückseite gesehen hatte. Wahrscheinlich gab sie gar nichts her... Nein, sie war ebenso reizend, mit einer verwitterten Terrasse und den entsprechenden bodentiefen Fenstern, leeren Oleanderkübeln, einigen zerbrochenen Steinstufen, die von der Mitte der Terrasse in den dahinter liegenden Parkteil führten, großen, offenbar mächtig ins Kraut geschossenen Bäumen, bei deren Anblick mir leider wieder Willi einfiel, und einem kleinen, ziemlich ausgetrockneten Teich. Hier musste es vor etwa zweihundert Jahren im Sommer doch traumhaft gewesen sein – wenn man nicht gerade zum Personal gehörte oder auf dem Weg ins Armenhaus hier vorbeihumpelte (Hauptseminar Sozialstruktur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, letztes Wintersemester).

Читать дальше