Más en Barcelona que en Madrid, Simenon gozó de un recorrido bastante destacado. Tal vez menos que el merecido. Entre el conjunto de libros de detectives, los suyos merecen un punto y aparte.

Sucedió, sin embargo, que a la larga Simenon se volvió repetitivo. Casi todas sus novelas eran parecidas y carecían de la calidad que habían mostrado al principio. Bajó de nivel al tiempo que se convertía en más famoso, en especial a causa de las películas que se rodaron basadas en sus novelas. En los años setenta, con mucho dinero proveniente de la tirada de sus libros y de la exhibición de sus películas, Simenon se alojó en una magnífica finca muy cercana a Ginebra. En aquella época lo conocí personalmente. Fue en el festival de cine de Cannes, al que yo acudía cada primavera y de cuyo jurado incluso formé parte en una ocasión. Coincidimos en una mesa de dirigentes del festival y tuvimos una conversación muy confortable en la que recordó la carta que había recibido en Cape Cod.

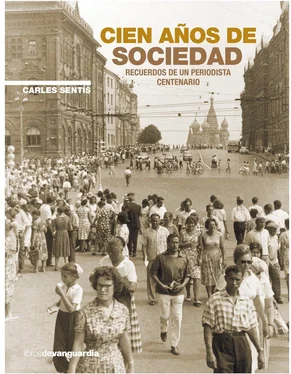

Carles Sentís y Josep Pla, que compartieron la admiración por Simenon, en el hotel La Gavina de S’Agaró

Después, bastante distraídamente, seguí la curiosa etapa en que dejó de escribir novelas por cansancio o agotamiento. Sólo de vez en cuando agarraba un micrófono y grababa lo que le pasaba por la cabeza. A continuación, una de sus secretarias lo ponía sobre papel. Con este método, produjo unos pocos libros. Gran error. Se equivocaba porque las cosas improvisadas y no noveladas que decía ante el micrófono eran banalidades. Se adivinaba un hombre poco culto y con ideas muy extravagantes. La realidad de Simenon era mucho más adocenada que su proyección novelesca. Incluso grabó el número de veces que había practicado lo que se llama hacer el amor. Y explicaba que lo había hecho con todas las secretarias y con todas las domésticas de la casa, así como con profesionales. Lo tenía contado y no hablaba ni una sola vez de ningún enamoramiento ni de personalidad femenina que lo hubiera atraído espiritualmente. Además, demostró una gran falta de discreción. Escribió que el suicidio de su hija se debió a que se había enamorado de él y la pobre chica no encontró otra salida. Tal vez era cierto, pero al escribirlo, hizo gala de una gran insensibilidad. Muchos años antes Simenon ya lo había dejado patente. En el libro Je me souviens explica recuerdos de su infancia y vida familiar. Cuenta que no quería en absoluto a su madre, que sentía preferencia por su hermano. Éste se inclinaba más por la tendencia flamenca, ya que su familia era mixta: valona y flamenca. Además, por lo que parece, había colaborado, mucho o poco, con los alemanes ocupantes de Bélgica. Pero una cosa es evocar recuerdos de infancia, incluso defectos de la madre, y otra es poner en juego el suicidio de su hija.

No sé si por los hechos de esa última etapa o por un cambio de apreciación literaria, el caso es que, de simenonista decidido, pasé a no ser su lector.

Vuelos de prueba y otros viajes exóticos

Dado que los temas de actualidad a tratar me obligaban a continuos desplazamientos durante la posguerra mundial, adquirí una cierta fama de viajero. Tal vez por eso, el jefe de prensa de Iberia me invitó a la inauguración del vuelo Madrid-Caracas. Hasta entonces Iberia tenía una sede en San Juan de Puerto Rico, pero quería extenderse a otros lugares del Caribe. Se trataba de un vuelo de escasa relevancia, pero me permitió planear un recorrido de vuelta y escribir sobre Haití y la República Dominicana además de, por primera vez para mí, viajar a Puerto Rico. Sobre esta última isla el diario ABC me publicó tiempo después un librito titulado Puerto Rico, puerto pobre .

La segunda invitación para un vuelo experimental me la hicieron en París. Era amigo del jefe de prensa de Air France, que me convocó en el aeropuerto de la capital francesa. El resto de invitados y yo subimos a un avión Caravelle –modelo que se estrenaba entonces– sin conocer nuestro destino. Solamente sabíamos que saldríamos del eje de París a 12 kilómetros de altura. Fue a esta altitud cuando pararon los motores –punto muerto– y dejaron que el avión demostrara la calidad de su diseño: planeaba, es decir, avanzaba conforme perdía altitud. De este modo llegamos hasta Dijon sin extremar la prueba, que nos podría haber conducido hasta Ginebra. La demostración que el avión, si se producía un fallo en los motores, podía llegar hasta un aeropuerto lejano había resultado satisfactoria.

También por el mismo conducto de la compañía Air France fuimos invitados, mi mujer y yo, a sumarnos a un pequeño grupo de periodistas para realizar un vuelo de un itinerario nuevo: Tahití. Normalmente los vuelos desde Europa a la Polinesia pasan por Los Angeles o San Francisco y desde allí descienden por el Pacífico hasta Papeete. El nuestro, en cambio, se dirigía hacia América del Sur; hacía escala en Lima y de allí saltaba a Tahití.

El viaje no tuvo éxito por un motivo técnico: la distancia de Lima a Papeete es muy grande y, por tanto, exigía demasiado tiempo. Pero gracias a esta prueba, conocimos la Polinesia. Deleitamos nuestros ojos con paisajes de ensueño y comimos cerdo asado entre palmas, o bien frutos del árbol de pan, tan diferente a nuestro pan de cada día.

Al llegar a Tahití, al pasar la aduana, el gendarme que abrió mi pasaporte me habló en catalán. Era de Perpiñán y no de las islas, como las vahinés que nos pusieron collares de flores en la misma aduana. Después de los años treinta, cuando escritores o pintores –Gauguin y más tarde la película Sombra blancas – divulgaron imágenes de los mares del Sur, se podía temer que un turismo masivo invadiría las islas. No ha sido así. La facilidad de ir a otros lugares con playas igualmente atractivas, más próximas y, por tanto, a mejor precio, ha permitido que la Polinesia se haya conservado bastante intacta. Además en algunas islas no se puede construir, y en la que pertenecía a Marlon Brando no es posible ni alojarse. Como nuestra estancia fue breve, nos consolamos con la idea de retornar para visitar más islas. No hemos vuelto nunca más.

El vuelo de prueba más importante que he realizado también llegó por la vía de Air France: el primer vuelo del avión Concorde, recién salido de los talleres. El trayecto del supersónico era París-Nueva York. Lo realizamos en tres horas. Cuando salimos de la capital francesa vimos coches que llevaban niños a la escuela. Cuando llegamos a Nueva York presenciamos la misma escena. Dentro del avión, además del aviador Mermoz, que había cruzado el Atlántico en solitario, estaba el padre del presidente de la República Francesa, Giscard d’Estaign, y otras personalidades parisinas.

Una de las primeras personas que vi a la llegada fue Gérard Gaussen, el cónsul de Francia en Nueva York, que poco antes lo había sido de Barcelona. Guardo un buen recuerdo de la estancia en el hotel Pierre y no tanto del avión. Disponíamos de poco espacio, seguramente porque el diseño tenía que dar prioridad a cortar el aire como un cuchillo. El ruido del arranque lo notaban todos los pasajeros, pero en especial los que se ubicaban cerca de la salida. Además, cuando rompía la barrera del sonido, se producía un chasquido muy desagradable.

A pesar de los inconvenientes, todos los pasajeros de aquel vuelo inaugural pensamos que el Concorde se convertiría pronto en una línea regular que cubriría grandes distancias por todo el mundo. Es sabido que no fue así. El elevadísimo gasto en combustible no resultó compensado por la reducción a la mitad en el tiempo de vuelo. Además, el estruendo que producía levantó quejas por todos lados.

Читать дальше