Efectivamente, al adentrarse en la fase de universalización de la educación superior, en la que Chile se encuentra en la actualidad con una tasa bruta de participación del 71% según la cifra más reciente registrada por la UNESCO, al lado de Austria, Bélgica, Irlanda, Lituania, Noruega y Polonia, y por encima de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Suiza, el sistema opera sobre la base de una plataforma institucional de provisión cuyo comportamiento durante los últimos cinco años muestra una disminución del número de instituciones pero desigual según tipos, y un incremento moderado del número de sedes y de la presencia de organizaciones a nivel de regiones. Luego, podría concluirse que tras dos décadas el campo organizacional parece consolidarse. Por su lado, el porcentaje de estudiantes matriculado en instituciones no acreditadas (a noviembre de 2013) se ha reducido a un 29% en el caso de los CFT, a un 12% en el caso de las universidades y a un 10% en el caso de los IP. Esto significa que, a pesar del indudable progreso en este frente, hay todavía elementos de riesgo, sobre todo si se considera que a las cifras anteriores se agrega un 20% adicional, en el caso de las universidades, que se halla matriculado en instituciones con una acreditación estimada débil o deficiente (tres años o menos). En paralelo, diez universidades han sido o están siendo investigadas actualmente por la Justicia por posibles delitos relacionados con infracciones a su estatuto de instituciones sin fines de lucro ( La Segunda , 10 de mayo de 2013).

Una dificultad surgida con la diversidad del campo organizacional se relaciona con las formas de ordenación mediante las cuales se busca clasificar a las IES para variados fines prácticos, algunos de importantes repercusiones para la vida de las organizaciones: clasificaciones administrativo-políticas de instituciones según mandato de la ley o para propósitos estadísticos o de actuaciones de gobierno, con efectos sobre la asignación de recursos y el prestigio institucional (Brunner, 2013b); ordenamientos con propósitos comparativos y de rankings que luego se utilizan como proxies de calidad (Dill y Beerkens, 2012; Dill, 2009; Dill y Soo, 2005 y 2004); agrupamientos interinstitucionales en función de intereses corporativos como el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), la Red G9 (instituciones no estatales pertenecientes al CRUCH), la Red Cruz del Sur (universidades del G9 más intensivas en investigación), la Corporación de Universidades Privadas (CUP), el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (CONIFOS), etc.

Conjuntamente con estas diversas formas de agrupación, clasificación y jerarquización, hay varias otras, como la señalada anteriormente basada en los niveles de selectividad de las universidades, por ejemplo, y que posee importantes efectos sobre las escalas de prestigio y como medio de atracción en los mercados de estudiantes, profesores y reputaciones. Una forma adicional de clasificación o ranking permite ordenar a las universidades en función de su intensidad de investigación medida por el número de publicaciones académicas registradas internacionalmente y determinar su lugar dentro del país, América Latina, Iberoamérica o el mundo. Por ejemplo, con una línea de corte por sobre 500 artículos publicados durante los años 2007 a 2011, aparecen 13 universidades chilenas: las 8 del núcleo tradicional y 5 nuevas, 3 de ellas estatales y 2 privadas sin subsidio directo del Estado 10. Entre las 100 principales universidades iberoamericanas aparecen tres universidades chilenas que, además, se ubican entre las 50 principales latinoamericanas. En conjunto, las 13 universidades mencionadas aparecen dentro de las 200 con mayor desarrollo de investigación en el espacio iberoamericano, es decir, dentro del 5% superior del total de universidades existentes en la región (Brunner y Ferrada, 2011).

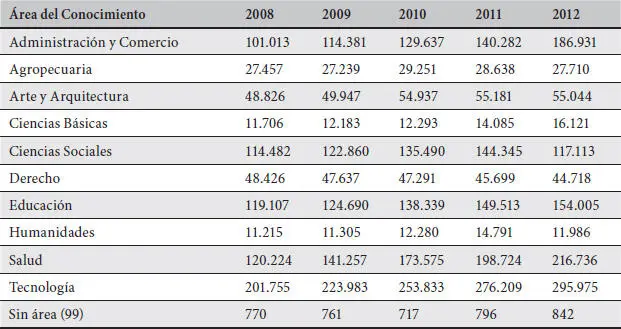

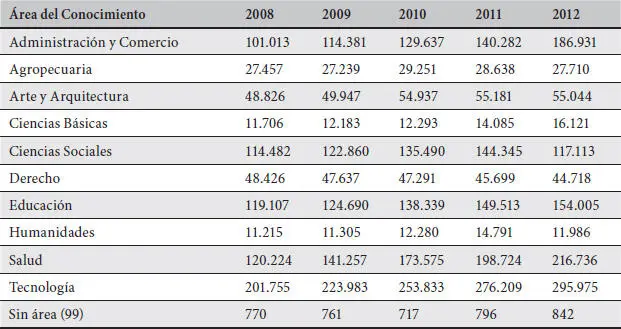

En tanto, la matrícula ha continuado su curva ascendente durante los últimos cinco años, agregándose durante el lustro 322.000 nuevos estudiantes hasta alcanzar en 2012 un total de 1,13 millones. Los mayores incrementos se producen en las áreas de salud, tecnología y administración y comercio, seguidas a cierta distancia por educación. Solo el área de derecho disminuye su participación durante el período (véase el cuadro 2).

CUADRO 2CHILE: DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, 2008-2012

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDUC), Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Compendio Histórico, 2013.

La expansión del acceso en la fase de universalización continúa bajo el efecto de las reglas de la MMI y de la EMI, sobre todo de esta última. Como se ha explicado arriba, la EMI predice que, a medida que aumenta la cobertura, los alumnos de hogares aventajados por la acumulación de capital socioeconómico y cultural ocupan las mejores plazas disponibles, mientras que los jóvenes provenientes de hogares desventajados acceden también, pero en una secuencia estratificada, ubicándose habitualmente en instituciones de menor selectividad académica o en instituciones no universitarias de educación superior.

De todas formas, según los datos comparativos disponibles, en Chile la participación de jóvenes del quintil de menores recursos es una de las más altas de América Latina, detrás de Venezuela, y está en el mismo nivel que Argentina, suponiendo que las estadísticas de los tres países puedan considerarse en un mismo nivel de rigor y calidad. Asimismo, es de interés destacar que en 2013 la matrícula de primer año se repartió de la siguiente forma: un 43,8% en carreras de técnico superior y un 56,2% en carreras profesionales de IP y universidades. De la matrícula total, alrededor de un 25% corresponde actualmente a programas impartidos en horario vespertino, cifra que llega a cerca de la mitad en áreas como administración y comercio e ingenierías 11. Las cuestiones que se presentan más agudamente en relación con la ampliación del acceso en la fase universal son dos. Primero, la significativa tasa de abandono (31%) entre los nuevos ingresantes al cabo de un año, cifra que se reduce a un 17% si se considera a quienes reingresan posteriormente al sistema (SIES, 2013). Segundo, la eventualidad de que una fracción significativa de graduados obtenga una baja o nula rentabilidad a la inversión, incluso una rentabilidad negativa, una vez que ingresan al mercado laboral (Reyes, Rodríguez y Urzúa, 2013; Urzúa, 2012).

Durante el tránsito desde una educación de acceso de masa a una de acceso universal, la gobernanza del sistema no ha variado sustancialmente, a pesar de la amplia discusión en torno a tópicos y aspectos de esta gobernanza, particularmente con ocasión de las protestas estudiantiles de los años 2011 a 2013. En efecto, si uno se atiene a los indicadores sugeridos por de Boer, Enders y Schimank (2008), durante el último lustro no ha habido variaciones significativas ni en regulaciones estatales, ni en la participación de los stakeholders en la gobernanza, ni en cuanto al autogobierno académico de las instituciones y la competencia por recursos escasos, v.gr., financieros, de personal y de prestigio. Al contrario, podría postularse que continúa la presión sobre otros dos indicadores de la gobernanza, aumentando sus efectos: i) autogobierno gerencial de las instituciones (en IES públicas según los criterios del New Public Management (NPM) y en algunas privadas por la utilización de prácticas gerenciales importadas desde la empresa y adaptadas para la gestión universitaria) (Rodríguez et al. , 2011; Arata y Rodríguez, 2009) y ii) uso de modalidades de cuasi mercado o mecanismos de tipo mercado para la asignación del financiamiento del Estado, particularmente mediante subsidios a la demanda, subsidios concursables para la investigación y subsidios a la oferta a través de convenios de desempeño (López et al. , 2011; Yutronic et al. , 2010; Salas, 2012, 2011a, 2011b y 2010). Dicho en términos de las dinámicas del triángulo de Clark, se mantiene la presencia de las fuerzas del mercado en el campo organizacional de la educación superior; se amplían las capacidades competitivas de las instituciones por una mejor gestión interna, y prosigue la discusión en torno a la (in)efectividad de las regulaciones estatales y, más en general, al papel del Estado en la conducción, supervisión y financiamiento del sistema (Rodríguez, 2012).

Читать дальше