Cabe anotar que ya hacia mediados del siglo xx la línea divisoria entre derecho público y privado se había desdibujado hasta el punto en que los criterios que daban soporte a la dualidad devinieron inservibles. Con el advenimiento del Estado social, la intervención permanente y omnicomprensiva del Estado en la economía —otrora regida por el derecho privado— comporta la aplicación del régimen jurídico público (derecho administrativo) a parte considerable de las actividades de producción, distribución y utilización de bienes y servicios básicos bajo la forma de servicio público. Ello implica la función de regulación de tarifas y de condiciones del servicio (exempli gratia, en el régimen de transporte público), así como la supervisión de negocios comerciales (tales como la venta de acciones), la protección de usuarios y consumidores, etc. A su vez, la transformación del Estado en un empresario que compite con particulares en un mercado hace que todo el régimen del derecho mercantil y laboral privado pueda aplicarse en él. Hoy la tendencia a darle dimensión empresarial (lucrativa) a los servicios estatales implica que estos se rijan en la mayor parte de sus actividades por el derecho comercial (verbigracia, legislación de seguros o enajenación de bienes) y que asistamos a una huida del derecho administrativo hacia el derecho privado. ¿En dónde ubicamos, entonces, el derecho constitucional? En ambos campos, con una expansión cada vez más creciente al derecho privado, incluido el derecho civil, comercial, laboral, de familia, agrario, etc. Asistimos a la imparable constitucionalización de todo el derecho.

4Como muestra de irreductible concepción positivista, Alexy (1997) sostiene que “siempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una norma válida de derecho fundamental que le otorga ese derecho. Es dudoso que valga lo inverso. No vale cuando existen normas de derecho fundamental que no otorgan ningún derecho subjetivo” (p. 47).

5Una perspectiva radicalmente positivista veta toda entronización del discurso ético en el derecho positivo como dañina y peligrosa, pues erosiona la certeza jurídica. Así, Hoerster (1992) sigue considerando “cuán vacía es necesariamente la fórmula del principio de la dignidad humana”; pues “no es nada más y nada menos que el vehículo de una decisión moral sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de ciertas formas posibles de autodeterminación individual”, fruto siempre de una íntima valoración personal lógicamente fundamentada (pp. 91 y ss.).

6Un autor clásico como Maurice Hauriou (2003) en su obra Principios de derecho público y constitucional así lo deja sentado al decir que “El Derecho constitucional es una rama del Derecho público” (p. 1). En el mismo sentido lo señala André Hauriou en su obra Derecho constitucional e instituciones políticas (1980, p. 32). Así mismo, en 1862, ya lo había sugerido el mítico teórico y político Fernando Lassalle (2005), al plantear que “La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación” (p. 35).

4. Constitucionalización de todo el orden jurídico

La constitución: primera fuente formal de derecho

Yendo más allá de la idea kelseniana de norma fundamental dispensadora de validez de todas las demás normas del orden jurídico nacional, nuestra Carta del 91 gana la condición de primera fuente formal de derecho. Como tal, la constitución es la primera “cantera” a la cual debe acudir el operador jurídico (juez, accionante, recurrente, funcionario administrativo, de control o electoral) en busca de los materiales para configurar su decisión en un caso concreto a resolver en su cotidianidad. Nuestra carta se define a sí misma y determina la fuerza vinculante de sus enunciados: así, en su artículo 4 se entiende como norma de normas y norma prevalente sobre cualquier otra (nacional o internacional), de tal modo que sus preceptos suministran las pautas iniciales o definitivas que deben aplicarse en forma directa en sentencias y actos administrativos. Nuestra carta es fuente inicial y a veces única en el orden de precedencia lógica y axiológica de las diversas fuentes formales (ley, costumbre, principios generales, jurisprudencia, doctrina).

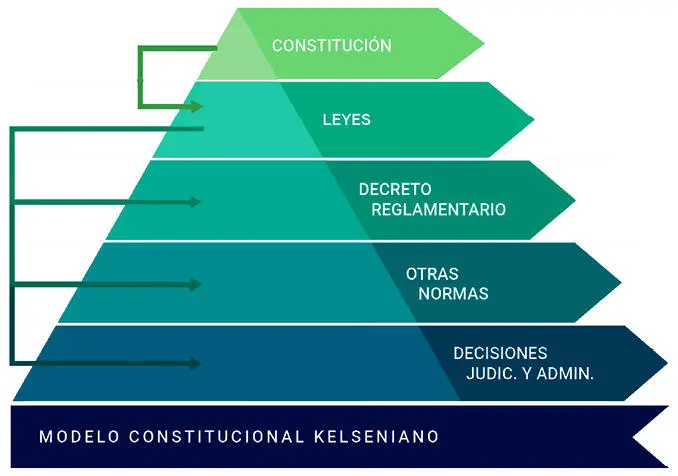

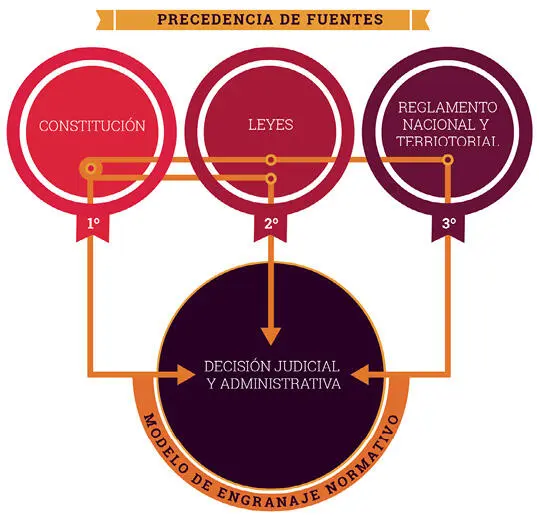

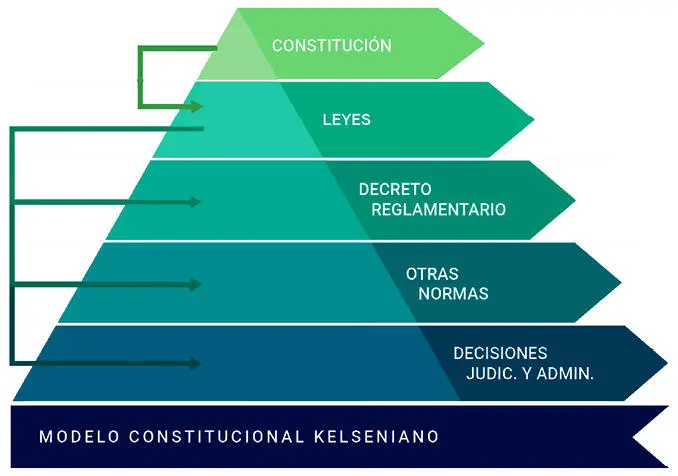

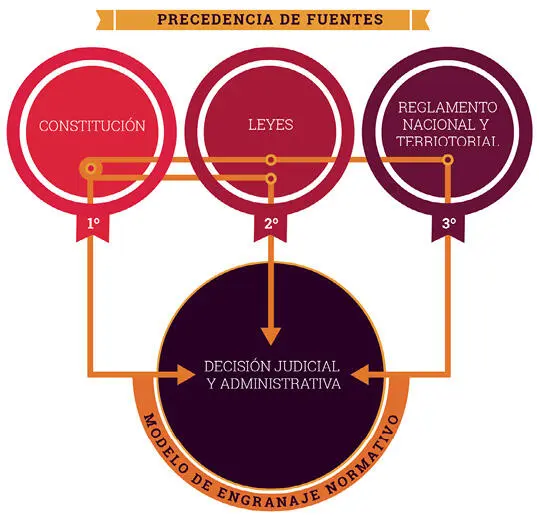

Más que norma suprema, primera norma: modelo piramidal y modelo de engranaje secuenciado de fuentes

Aunque el modelo kelseniano conserva su plena capacidad para imaginar el sistema jurídico como una pirámide jerarquizada de normas —las superiores condicionan la validez de las inferiores—, no da cuenta de este cambio en la estructura del derecho positivo, surgido sobre todo a partir del artículo 1 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 (constitucionalismo de la Segunda Posguerra) y asimilado por nuestra Carta de 1991 vía Constitución española de 1978. A tono con esta nueva fuerza normativa de la norma constitucional —primera norma y primera fuente formal de derecho—, el sistema jurídico puede ser imaginado mejor como un engranaje secuenciado de fuentes que se preceden lógica y axiológicamente unas a otras. Para toda decisión sobre un caso concreto, la constitución se aplica de forma directa, luego la ley y, seguidamente, el reglamento, ambos interpretados conforme a la constitución (o “en clave de constitución”). Las figuras 4.1 y 4.2 muestran los dos tipos de ordenamiento jurídico antes mencionados.

Figura 4.1. Modelo piramidal

Fuente: elaboración propia.

Figura 4.2. Modelo de engranaje normativo

Fuente: elaboración propia.

Por lo anterior, el derecho constitucional de hoy se sitúa en la base de todo el derecho, tanto público como privado (mientras tal dicotomía se mantenga). En este sentido, todo jurista ha de manejar el derecho constitucional como parte de su saber, como fuente primera que invoca en la práctica cotidiana para la solución de los casos. Tal discurso ha devenido en uno de sus instrumentos de acción más socorridos, lo cual convierte a todo juez en juez constitucional y a todo jurista en un constitucionalista.

Exacerbación de la fuerza normativa de la constitución

Uno de los rasgos del nuevo constitucionalismo y que define el nuevo concepto de constitución es el hecho de que, en principio, todos los enunciados constitucionales, aun los de contenido más abstracto y difuso, tienen la fuerza vinculante plena propia de una ley para todos los operadores jurídicos. Bajo esta concepción —bautizada también como neoconstitucionalismo— ningún canon fundamental puede interpretarse como un “buen consejo del constituyente”, “un deseo bienintencionado” o una “simple directriz orientadora” para el legislador y el Gobierno, sino como “imperio de la ley”; por tanto, vincula a los jueces en sus providencias (Const. 1991, art. 230) y a los demás operadores jurídicos (judiciales, administrativos, de control, electorales y particulares). Para citar un ejemplo: el juez laboral está tan sometido al principio constitucional fundamental del “salario mínimo, vital y móvil” en las relaciones laborales (Const. 1991, art. 53) como lo está respecto a las reglas del auxilio de cesantías del Código Sustantivo del Trabajo (treinta días de salario por año de servicios según el último salario devengado, artículos 249 y 253).

Читать дальше