El segundo rasgo es su marcado acento de compromiso con la transformación social y política de su entorno. Si bien en los últimos años ha experimentado un debilitamiento en este ámbito, como consecuencia de unas generaciones de jóvenes para quienes esto no es el centro de sus intereses y cosmovisión, a lo largo de los siglos de nuestra historia, los universitarios y las universidades han sido abanderados de las luchas sociales y políticas más relevantes, ya sea las de la independencia, las de la defensa de la democracia frente a las dictaduras, o más contemporáneamente, las búsquedas y compromisos colectivos y gremiales a favor de la promoción de la justicia y los derechos humanos, por hacer referencia a algunas. Decir universidad latinoamericana es hablar de una universidad socialmente comprometida.

El tercer rasgo es la idea de universidad que surge del buen vivir como un concepto superador del desarrollo, o al menos como un significado más amplio de este. Es el buen vivir o vivir bien —sumak kawsay o suma qamaña—, como concepción de la vida deseable, que se deriva de la cultura de los pueblos aymaras y quechuas y que se sintetiza en “la vida del ser humano en armonía con la naturaleza”. Barrios y Chaves (2014) lo entienden como:

Las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos […] que permiten lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable. (p. 18)

Es una universidad latinoamericana que redescubre sus raíces ancestrales, las valora y las incorpora en sus derroteros formativos de futuro; una universidad que conjuga, como en un todo, los saberes no expertos de las comunidades populares con los saberes científicos de los académicos e intelectuales.

Generaciones universitarias

A partir de la taxonomía que hemos realizado, podríamos dedicarnos ahora a hacer un juego de malabarismo intelectual mirando el panorama universitario colombiano, y descubrir qué tradición universitaria prima en el ADN formativo de determinada universidad. Pero siguiendo por esta ruta, la reflexión nos quedaría incompleta. Continuemos explorando el ámbito de la formación, pero desde el ángulo de la epistemología. Para ello vamos a ayudarnos de la categoría generación.

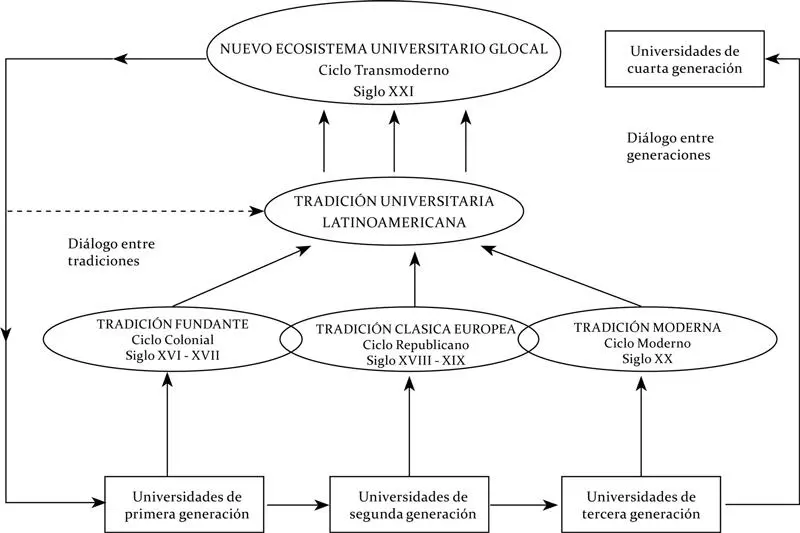

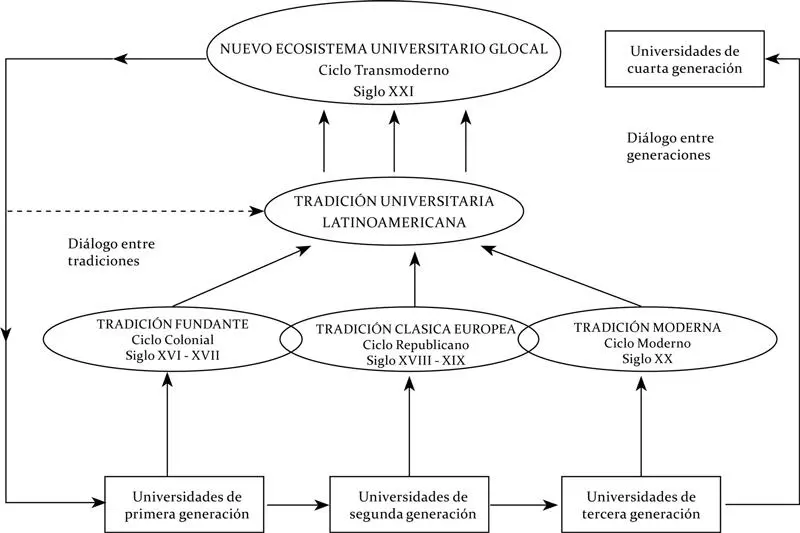

La acepción original de la palabra generación, a saber, el conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos —la generación juvenil, la generación de la violencia—, se ha enriquecido en nuestra contemporaneidad al trasladarse al ámbito tecnológico, para denotar cada una de las fases de una técnica en evolución, en la que se aportan avances e innovaciones con respecto a la fase anterior. Así es como se habla de celulares de quinta generación o de computadores de última generación. De igual manera, tal acepción se ha transferido al lenguaje de la educación superior para caracterizar algunos paradigmas del ser universitario, el cual tiene que ver al mismo tiempo con valores de permanencia (lo perenne) y con la puesta al día continua (lo innovador). Por ello, hoy se habla de universidades de primera generación, de segunda generación, etc.10 ( figura 2).

Figura 2. Diálogo entre generaciones universitarias

Fuente: elaboración propia a partir de Dussel (2015).

Como hicimos con las tradiciones universitarias, a continuación, vamos a reseñar de manera condensada aquellos elementos más relevantes que tipifican la relación epistemología y formación en las distintas generaciones universitarias.

Universidades de primera generación

Corresponden en nuestro medio a las universidades herederas de la tradición fundante del ciclo colonial de los siglos XVI y XVII. Tenemos para entonces unas universidades cuya organización y saberes son prestados, es decir, no son autóctonos, simplemente fiel copia o reflejo de lo creado del otro lado del Atlántico. Se caracterizan por un saber pedagógico afín a la Galaxia de Gutenberg, en la cual el texto impreso es el rey, gracias a la difusión de los periódicos y al libro como medio de estudio y cultura, como consecuencia del perfeccionamiento de las técnicas de impresión. Se complementa con el cuaderno para tomar apuntes en clase. Y, debido a ello, la universidad gira en torno a la biblioteca, pudiéndose afirmar que “la universidad son unos salones conectado a una biblioteca”. Leer con profundidad, pensar críticamente, escribir con precisión, llegar a sus propias conclusiones después de un cuidadoso análisis, trabajar laboriosa y minuciosamente tras pensar con seriedad y sentido crítico son sus distintivos.

La racionalidad científica se guía por una epistemología con enfoque disciplinar. Cada área del conocimiento que se va gestando paulatinamente, deviene en una serie de islas totalmente independientes, como si fueran una especie de compartimentos que no se comunican entre sí. A esto ayuda que, para la época, el número de saberes científicos constituidos era bastante limitado, y tanto las dificultades como las demoras en la comunicación entre las colonias y las metrópolis reforzaban el aislamiento, y sin proponérselo explícitamente, una mayor dependencia comercial, política y cultural. Había que esperar a que llegara el barco cargado con las últimas novedades bibliográficas, noticias y demás para actualizar el pensamiento. No se pensaba por sí mismos y situadamente, era un tiempo de pensamiento dependiente totalmente.

Universidades de segunda generación

Corresponden en nuestro medio a las universidades herederas de la tradición clásica europea del ciclo republicano de los siglos XVIII y XIX. Francia, Inglaterra y Norteamérica se constituyeron en los referentes de los sueños independentistas y republicanos a lo largo y ancho de Suramérica y el Caribe. Ideas, formas de gobierno, arquitectura, maquinaria, modas y demás continuarán siendo importadas, pero esta vez ya no de España. Las poco numerosas universidades presentes en América van a contribuir a la concientización de los nacidos en el Nuevo Mundo de su riqueza geográfica y biodiversidad, de sus posibilidades de autonomía y autogobierno, haciendo su contribución a la gestación de una nueva época. Sin embargo, las guerras de independencia, y posteriormente la creación y consolidación de los nuevos Estados-nación, en medio de la pobreza y el caudillismo, absorbieron todas las energías disponibles. Para las universidades fueron dos siglos de continuidad, reacomodación y sobrevivencia.

Se continúa con el saber pedagógico de corte gutenberiano, enriquecido con la libertad aportada por la independencia de poder tener y leer los libros que se quisiera, sin que por ello se fuera a dar a la cárcel o a caer en las garras de la Inquisición. Las élites de los nuevos países que contaban con los recursos monetarios necesarios iban a enviar a sus hijos a formarse en las universidades francesas, inglesas y norteamericanas. Se puede afirmar que, durante el siglo XIX, la segunda lengua más usada por las élites latinoamericanas fue el francés, con su correspondiente deslumbramiento por todo lo que viniera de París, la Ciudad Luz. Por otra parte, se consolida la disciplinariedad en las universidades, con el aporte de los profesionales formados en el extranjero, quienes en sus horas libres se desempeñaban como los profesores más destacados. Vale la pena recordar que es en esta época que se conforma, progresivamente, la ciencia moderna y el conjunto de sus disciplinas, las cuales van a hacer eclosión con toda su vitalidad en el siglo XX.

Читать дальше