En contraste con el retroceso del comercio mundial desde 1921, la economía siguió creciendo por cinco años más gracias a la reconstrucción y reordenamiento gradual. Se había iniciado la restructuración de la economía mexicana. Desde mediados de esa década se elevan los impuestos a las importaciones, lo que estimuló la actividad económica, aunque fue pensada para otros fines, como la mejoría de ingresos del gobierno. Las presiones sociales y políticas aún se expresaban con frecuencia a través de violentas luchas políticas, militares y laborales. Proliferan las organizaciones de campesinos y obreros, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) creada en 1918, jugó un papel creciente como brazo del gobierno, a cambio recibió primero los beneficios de las reformas que se iban poniendo en marcha, pues algunas directrices constitucionales empezaban a concretarse.

En torno a la reforma agraria se dio una verdadera polémica nacional, pues estaba en discusión la magnitud y modalidades de las dotaciones, los sujetos beneficiarios, el papel del ejido y las instituciones que organizarían y llevarían a cabo el reparto, y con relación a las inversiones extranjeras si debían de ser o no afectadas por el artículo 27 constitucional. En cuanto al artículo 123 se debatía sobre el papel de las juntas de conciliación y arbitraje y el carácter individual o colectivo de los contratos, la reglamentación sobre enfermedades de trabajo, la obligatoriedad del séptimo día de descanso con paga y varios temas más. Sin embargo, sólo se reglamentó este artículo hasta 1931 cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo; entre 1917 y 1931 cada estado de la república legisló de manera diferente y a su entender, es decir dando su particular interpretación del texto constitucional.

Con todo, de una u otra forma se iban creando las bases del nuevo régimen social, con una creciente centralización y concentración del poder estatal en el gobierno federal. Al mismo tiempo, éste fortalecía su poder e intervención creando numerosas instituciones, algunas de ellas estratégicas, para la regulación de la economía, como el Banco de México (1925) y el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero (1926), que serían los cimientos para la posterior banca de desarrollo. En este sentido destaca la reforma hacendada y fiscal de 1925 y la reorientación del gasto público. Obviamente, para reactivar el crecimiento de la economía se requería restablecer y en algunos casos construir las vías de transporte y comunicación y en general la infraestructura productiva, que se orientó a obras de riego y se sancionó con la Ley Federal de Irrigación y la Comisión Nacional de Irrigación; se crearon las juntas locales de caminos y la Comisión Nacional de Caminos, así como el Departamento de Aeronáutica Civil (1925). También fueron reorganizados los servicios de correo y telégrafos y se creó el Servicio Postal Aéreo oficial. Estas instituciones permitieron y exigieron mayor presencia e intervención del Estado en la vida económica del país, lo que resultó natural frente a la pauta mundial de creciente proteccionismo marcada por Estados Unidos, pero también se justificaba por las grandes tareas pendientes que demandaba la transformación del país.

La reanudación del crecimiento aún mostraba bases frágiles; en la década de los veinte no hubo tranquilidad. En 1927 todo entró en crisis. La economía se iba estancando por la contracción de las exportaciones, que decayeron 23.4% entre 1927 y 1929 (consúltese el cuadro A.2); prevaleció la escasez de crédito y de inversión; y se agudizaron los grandes conflictos que afligían a la nación: el religioso, el externo con el gobierno de Estados Unidos por el petróleo, el agrario y el político-militar por el enfrentamiento entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que culminó con el asesinato de este último en 1928.

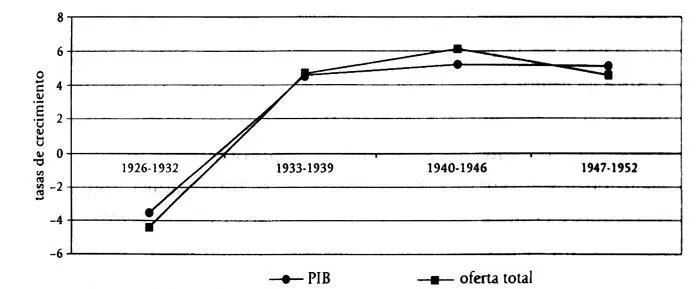

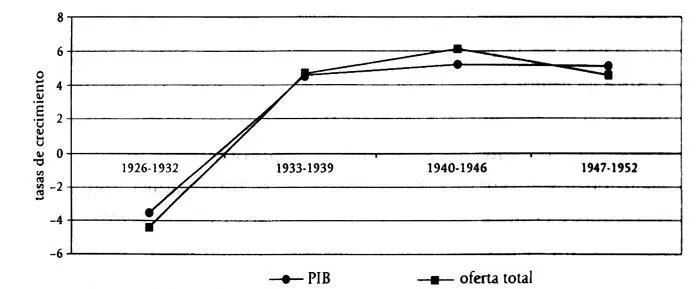

Fue a partir de 1929 cuando la economía se derrumbó. Las exportaciones cayeron entre 1929 y 1932 casi 25% promedio anual (consúltense el cuadro A.2 y la gráfica 4). De nuevo el petróleo marcó la pauta del desempeño económico. Su decadencia iniciada desde 1921 se debió a los conflictos entre las empresas petroleras y el gobierno, al agotamiento de yacimientos y al desplazamiento de las inversiones estadunidenses hacia Venezuela donde se iniciaba la explotación de ricos yacimientos. En 1929 se sumaron los efectos de la crisis mundial al derrumbe de los precios y mercados mundiales. En los peores años de la crisis los precios de las importaciones bajaron menos que los de las exportaciones mexicanas lo que condujo a un deterioro de la capacidad de compra de éstas —mientras que las exportaciones caían 50%, su capacidad de compra lo hacía en 75% —, lo que agravó la crisis.

Además la situación empeoró por el efecto depresivo de las políticas contraccionistas ortodoxas que se siguieron aplicando hasta 1932. 11 De esta manera del PIB cayó a un ritmo de 7% entre 1929 y 1932, con un máximo de 16% en 1932. En cuanto al desempeño sectorial, destaca la severa contracción de las manufacturas (que decayeron cerca de 5% anual entre 1926 y 1932), con un máximo insólito de 31% en 1932. En menor medida decayó la agricultura (retrocedió más de 3% anual), y dentro de ésta, cayó mucho más el sector exportador que el orientado a la demanda interna y al autoconsumo (consúltense los cuadros A. 1.2 y A. 1.3).

Gráfica 5

PIB y oferta total, 1926-1952

Fuente: Cuadro A 4.

Durante la gran crisis los precios internos también bajaron. En 1932 culminó el ciclo de depresión de precios que se inició en 1917; el contraste es notable con el ciclo inflacionario que se inició en 1933. Desde luego la demanda interna sufrió severas alteraciones. Se estima que la inversión bruta retrocedió entre 1926 y 1932 a un ritmo de 5% anual; este comportamiento eliminó toda posibilidad de frenar la caída del PIB. A su vez el consumo retrocedió 4.7% promedio anual, a causa de la contracción del ingreso por la desocupación y el desabasto, con efectos severos sobre las condiciones de vida de la población (consúltese el cuadro A.4).

Luego de la crisis política, tras el asesinato de Obregón, Calles se erigió como "Jefe Máximo" de la "familia revolucionaria", a la que aglutinó en el Partido Nacional Revolucionario (PNR); en adelante las sucesiones presidenciales se definirían al interior del partido. También en esos años Calles logró el dominio y control de las fuerzas políticas, impuso a tres presidentes en el periodo conocido como "maximato". Se llegaron a acuerdos con la Iglesia, dando fin a la rebelión cristera que se había extendido a varias regiones del país entre 1926 y 1929. En medio de las contradicciones que se fueron agudizando, especialmente por el reascenso del movimiento obrero que culminó con el "desmoronamiento" de la CROM, se crearon las bases esenciales para la gran transformación cardenista.

La crisis provocó grandes reajustes que se evidenciaron en cuanto se inició la recuperación en 1933, sobre todo en el ordenamiento de las fuerzas políticas y en la orientación de la política económica. Cobró creciente peso la corriente que se distinguió por la decisión de llevar adelante la Revolución y emprender un desarrollo interno con aspiraciones de autonomía nacional. Se consolidó el nacionalismo económico y el rechazo al exterior, que se veía como fuente de grandes males, aunque ello no impidió el aumento del comercio exterior e incluso de las inversiones extranjeras directas. Pero se acentuó la idea de transformar lo necesario para cumplir con los preceptos constitucionales. A tal efecto se incrementó la concentración del poder estatal apoyándose cada vez más en las organizaciones sociales, en especial en las ligas de comunidades agrarias que en 1938 se aglutinaron en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) creada en 1936 antecedida por el Comité Nacional de Defensa Proletaria que surge al calor del enfrentamiento entre Calles y Cárdenas.

Читать дальше