En el presente libro el propósito de los indicadores es mejorar el aprendizaje como principal expresión de la calidad de un programa en educación superior. También se asume que al mejorar el nivel de aprendizaje aumenta la responsabilidad social universitaria pública y su pertinencia. En este sentido, Banta y Borden (1994), ahora frente al contexto europeo, señalaron que los académicos no eran capaces de identificar indicadores con capacidad para satisfacer, en esa época, el doble propósito de responsabilidad social pública universitaria y mejoramiento, algo que podría plantearse hoy para América Latina en general y para Colombia en particular.

Borrero (2001), refiriéndose a los sistemas de evaluación y acreditación, afirma que

En todos ellos subsiste la dificultad de precisar los indicadores de desempeño que no obedezcan a reducidos y estrechos criterios ni pequen por ser de tendencias cuantitativas más que cualitativas; que sean inmunes a prejuicios y componendas —como acontece con los rankings de reputación— y adaptables a cada medio cultural, y que garanticen suficiente validez y credibilidad más allá de los linderos regionales y nacionales (p. 44).

Chacón, Pérez-Gil, Holgado y Lara (2001) por su parte señalan que se ha “avanzado poco en el desarrollo de sistemas de información sobre las universidades, no encontrándose una metodología evaluativa ni objetiva, ni sistemática” (p. 295). Para ellos es necesario evaluar y medir la calidad mediante sistemas de indicadores válidos y fiables “con el objetivo de orientarse hacia la mejora continua” (p. 295).

Según Carot (2011)4,

La sociedad demanda información y por tanto hay que proporcionársela, pero una información adecuada, sin sesgos, adaptada a los perfiles y objetivos de cada institución y que finalmente valore la calidad dentro de cada perfil, dentro de cada área y dentro de cada entorno. Es un objetivo complicado, pero absolutamente necesario en una sociedad de la información y en un mundo globalizado. No es posible avanzar en un Área Común de Educación Superior ni en Europa ni en América Latina ni entre los dos continentes si no hay herramientas transparentes de información (p. 25).

En este sentido, Colombia ha estado mejorando a través del Sistema Nacional de Información en Educación Superior (SNIES), aunque todavía requiere avances en cuanto a brindar información detallada y específica sobre la calidad de los programas académicos ofrecidos a los estudiantes colombianos. Es importante mencionar, por ejemplo, que el SNIES no presenta indicadores de calidad específicos de los programas académicos; por lo tanto, la presente investigación asume que en las universidades colombianas la información relevante es escasa, desconocida o pobremente analizada. Además, dichos indicadores no se han interconectado sistémicamente ni relacionado con las perspectivas de actores universitarios claves, y tampoco se han asociado con los resultados que se obtienen en las pruebas ECAES ni con otros requisitos, buenas prácticas de gestión y acreditación, procesos y resultados que puedan dar cuenta de la calidad de las IES.

Tanto en la perspectiva de Cleary (2001) como en la de la Norma ISO 9000 (2005), una IES es de calidad cuando ofrece programas académicos de calidad identificados a través de indicadores esenciales y cruciales de su realidad. Al respecto puede apreciarse por ejemplo la definición dada por la Norma ISO 9000 (2005) a “Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo” y a “Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista”.

En suma, mejorar la calidad es optimizar el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de innovación de los estudiantes, así como el desempeño de los profesores y la calidad de vida de los actores universitarios y sociales. Este mejoramiento puede sintetizarse y apreciarse en indicadores de calidad de los programas académicos, en los resultados de las pruebas ECAES5 y en el logro de la acreditación.

Las características a través de las cuales se expresa la calidad de los programas académicos de pregrado en la educación superior colombiana se pueden reflejar en indicadores cualitativos y cuantitativos. Es posible relacionar estos, por un lado, con los insumos, los procesos, los productos o los resultados, los efectos y los contextos, según la perspectiva del modelo CIPP de Stufflebeam, o con el aprendizaje, los procesos, los clientes y las finanzas, de acuerdo con el modelo balanced scorecard de Kaplan y Norton (2001). Además, los indicadores pueden ser usados por los directivos de los programas para mejorar su calidad en términos del aprendizaje que se genera en el programa académico.

Por las razones señaladas, la investigación que dio origen a este libro asumió que los indicadores de planeación, enseñanza, aprendizaje, investigación, gestión, proyección social, bienestar universitario, internacionalización y recursos de los programas colombianos de pregrado en administración de empresas no se encuentran interconectados. Asimismo, se supuso que estos no están asociados a buenas prácticas educativas, experiencias en acreditación de alta calidad y resultados satisfactorios en las pruebas ECAES y Saber Pro que permitan mejorar la evaluación y la calidad en beneficio de los estudiantes, sus familias y el desarrollo social y económico de Colombia.

En ese orden de ideas, es preciso anotar que los indicadores que se utilizaron como guías o lineamientos en los procesos de autoevaluación y acreditación por alta calidad propuestos en el año 2006 por el CNA en Colombia fueron referentes desconectados6, con insuficiente definición, evaluación, jerarquización, validación y articulación dentro de un sistema de información. Adicionalmente, en ellos se mezclaban indicadores cruciales, prioritarios o esenciales para el mejoramiento de la calidad con indicadores secundarios, triviales o inútiles que opacaban a los primeros, e incluso estos también eran percibidos como descontextualizados por cuanto ignoraban las diversas condiciones del ambiente interno y externo en el que operan los programas en un país multicultural como el colombiano, donde en muchas ocasiones los directivos (rectores, vicerrectores, decanos y miembros de consejos directivos o máximos órganos de gobierno) no cuentan con una suficiente preparación en gestión7. Sin embargo, los indicadores tenían un valor relativo en el análisis de la calidad de los programas, por lo cual la solución no era eliminarlos, como ocurrió en la versión 2013 de los lineamientos del CNA, sino mejorarlos, jerarquizarlos y conectarlos en un sistema de indicadores cruciales.

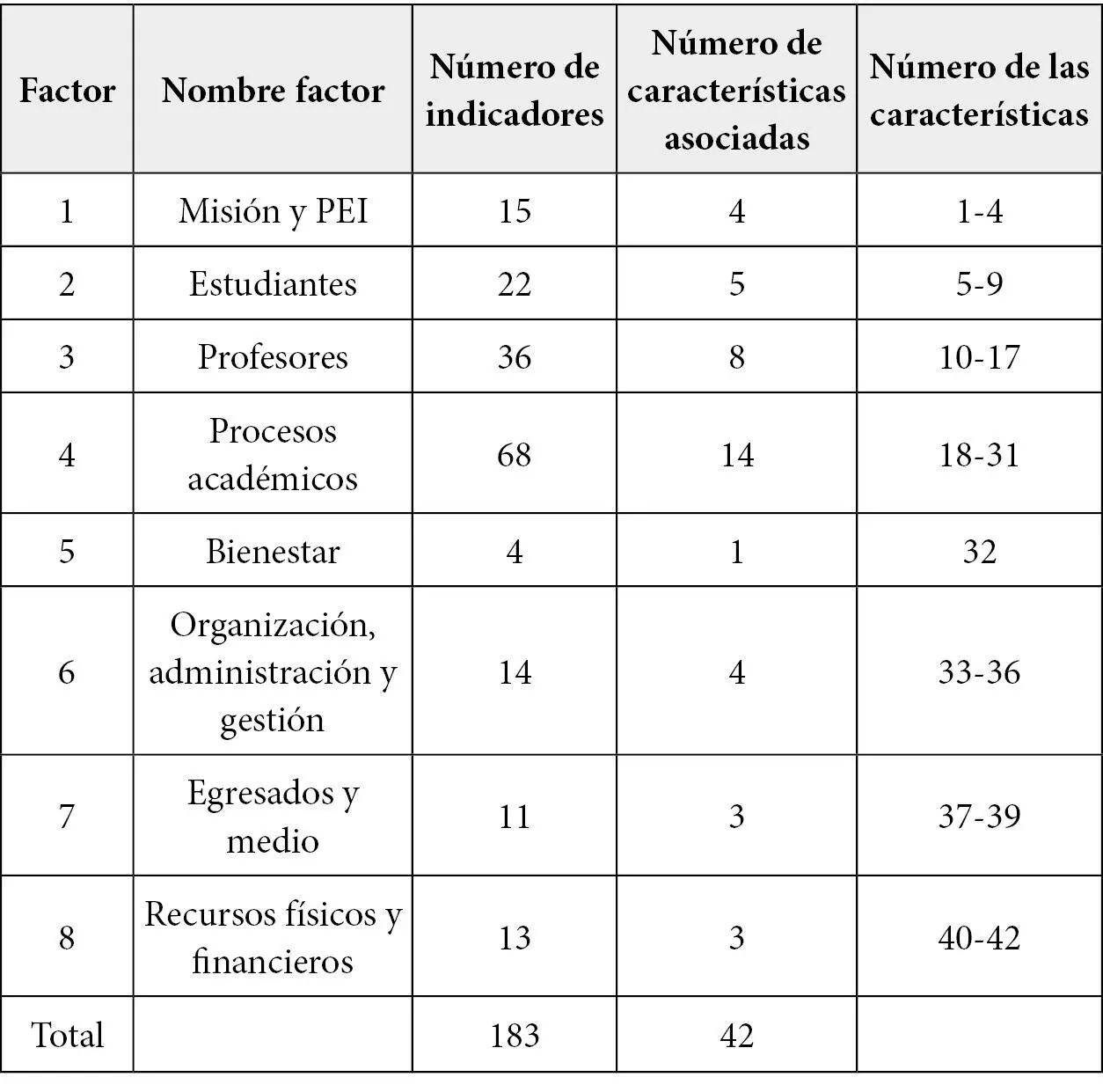

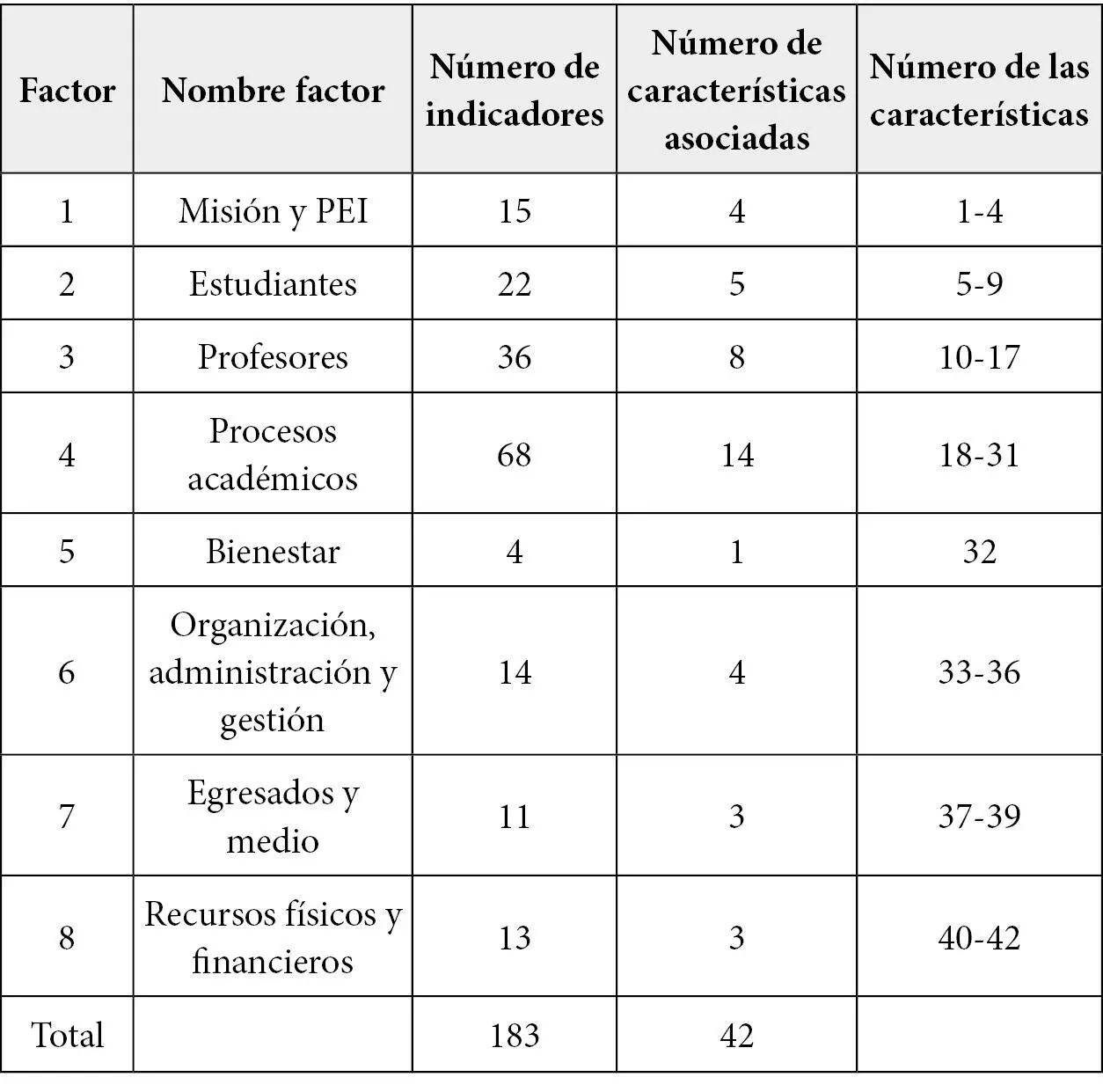

Desde la perspectiva del CNA existen, dentro de los 183 indicadores referidos a 42 características y ocho factores, algunos que son esenciales o centrales8 a la característica a la que están asociados y otros que son complementarios. La tabla 1 muestra el número de factores, características e indicadores en los lineamientos de acreditación del CNA de 2006.

Tabla 1. Número de indicadores y características por factor del CNA

Fuente: elaboración propia. Información tomada de CNA (2006).

Es claro que no todos los 183 indicadores del CNA son considerados cruciales, relevantes y esenciales para el mejoramiento de la calidad expresada en mejores resultados en los ECAES y para el impacto de la acreditación en el desempeño de los estudiantes. No obstante, no se pudo establecer tal distinción entre los de mayor jerarquía y los secundarios o incluso triviales o inútiles, a pesar de que esta claridad permitiría a los directivos, docentes y estudiantes de los programas académicos tomar mejores decisiones ya que podrían dedicar más tiempo y recursos a lo esencial y menos tiempo a lo trivial (principio de Pareto), lo que incidiría significativamente en el aprendizaje, el desarrollo de competencias, el mejoramiento de la responsabilidad social pública, los resultados en los ECAES o Saber Pro y el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la calidad de vida de los profesionales colombianos.

Читать дальше