This is a play to be played on part on gud frid [ay] afternone and þe other part opon Ester day after the resurrection (Bl. 140v).

,Dies ist ein Schauspiel, dessen einer Teil Karfreitag Nachmittag aufgeführt werden soll und der andere Teil Ostersonntag, nach der Auferstehung.‘

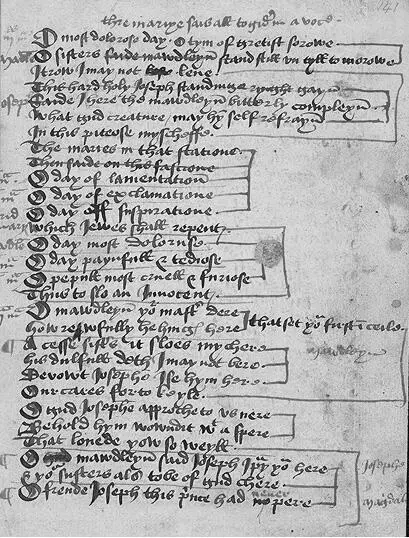

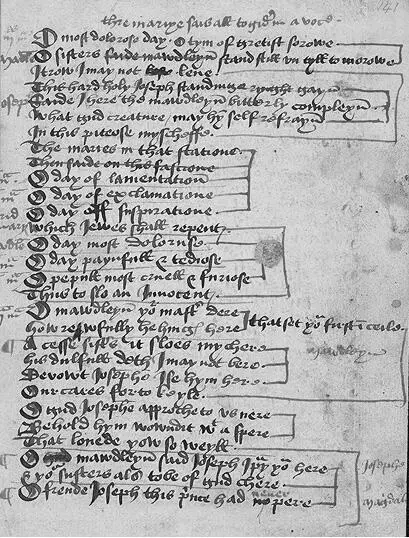

Einen Anhaltspunkt zur Funktion der Spiele liefern die Korrekturen in der Handschrift. Hier finden sich Hinweise dafür, dass der Schreiber begonnen hat, ein Spiel zu revidieren, mit dem Ziel, es in die Form einer Meditation zu bringen. Die später durchgestrichenen Korrekturen (z.B. Abb. 3), müssen Ergänzungen sein, denn sie führen zu unregelmäßigen Strophen. Nach Bl. 147r scheint der Schreiber seine experimentelle Revision abgebrochen zu haben: er hat die verbleibenden Teile in ihrem ursprünglichen Format kopiert und die anfänglichen Revisionen (wenn auch nicht konsequent) gestrichen. Im Großen und Ganzen sind die Korrekturen des Schreibers der Art, dass Zeilen, oder Teile von Zeilen, in Rot ausgestrichen worden sind. Es handelt sich hier um Formulierungen, die in einem Schauspiel weniger typisch, in einer Erzählung aber eher zu erwarten wären, meistens in der Form von ‚X sagte Y‘. Gelegentlich werden diese versehentlich stehen gelassen, wie auf Bl. 141r: O gud mawdleyn said Joseph [‚‚O gute [Maria] Magdalena‘, sagte Joseph‘]. Sobald der Schreiber sich dafür entschieden hat, den Text in seiner ursprünglichen Form als Drama zu kopieren, ist er zum Anfang zurückgekehrt und hat versucht Platz für die Rubriken zu finden (oft durch den Eintrag des Sprechernamens in roter Farbe an freien Stellen). Im Kommentar zu Bl. 140v bezüglich geeigneter Tage für die Aufführung heißt es weiter, a [ t the ] begynnynge ar certen lynes whic [ h shuld ] not be said if it be plaied [,zu Beginn sind einige Zeilen, die nicht gesprochen werden sollten, wenn es aufgeführt wird‘]. Dies macht deutlich, dass der Schreiber seine früheren Ergänzungen als unvereinbar mit dem dramatischen Modus betrachtet hat. Laut Daniel Wakelin ist dies auch ein Indiz dafür, dass das Spiel nicht aufgeführt worden ist und einen anderen Zweck hatte.7

Abb. 3:

Abb. 3:

Oxford, Bodleian Library, MS e Musaeo 160, Bl. 141r: Beispiel der Ausradierung eines narrativen Textstückes

Donald Baker, John Murphy und Louis Hall sind der Auffassung, die Spiele seien ursprünglich in der Form erweiterter Meditationen konzipiert worden, der Schreiber habe dann die Idee gehabt, sie in Spiele zu verwandeln.8 Rosemary Woolf und James Hogg meinen dagegen, dass die Texte ursprünglich als Spiele kopiert wurden;9 und Jessica Brantley lässt die Frage offen.10 Obwohl der meditative Zweck dieser Texte sicherlich außer Frage steht, ist der Ansatz von Woolf und Hogg überzeugender als der von Baker, Murphy und Hall: Der Schreiber scheint anfangs die Spieltexte in eine erzählende Meditation umschreiben zu wollen – vielleicht auch um die narrative Einheitlichkeit der ganzen Handschrift zu verstärken. Kurz nach Beginn seiner Arbeit hat er sich dann aber wohl entschieden, dass die ursprungliche, dramatische Form sich doch besser zur Meditation eigne. Diese Entscheidung mag damit zusammenhängen, dass der anfängliche Versuch, die Spiele zu narrativieren, zu einem Tempuswechsel geführt hat, wobei die Vergangenheit (z.B. saide ) auf Kosten der Gegenwart privilegiert worden ist. Zwar finden wir gelegentliche Kompromissformulierungen, die das Präsens verwenden, aber dennoch einen historischen Ereignisverlauf zum Ausdruck bringen, zum Beispiel Bl. 147v: Joseph redy to tak crist down sais [ … ] [,Joseph, der bereit ist, Christus herunterzutragen, sagt‘]. Darauf folgen jedoch keine weitere Beschreibungen. Der Schreiber scheint endgültig zu der Schlussfolgerung gelangt zu sein, dass die in einer Meditation erzielte Vergegenwärtigung im dramatischen Modus (mit den damit verbundenen Visualisierungsstrategien) doch am besten zu erreichen sei.

Die Gebete und Illustrationen in der Verschronik legen bereits einige kleine meditative Pausen in der Erzählung der Weltgeschichte ein. Dennoch scheint der Schreiber sich einen größeren Umfang an solchem Material gewünscht zu haben – wie etwa die vielen kurzen Exkurse anzeigen, die kunstvoll in die deutsche Bibelepik eingebaut sind. Sie leiten den Leser zu einem ‚performative reading‘ an, indem sie ihm Anweisungen geben, wie er die Höhepunkte der Heilsgeschichte mittels aktiven Einsetzens der imaginatio vergegenwärtigen und sinnlich erleben mag. Der Kartäusermönch, der diese Handschrift verfertigt hat, ist als Schreiber bzw. Kompilator und nicht als Autor zu betrachten. Wie sich erkennen lässt, neigt er offensichtlich nicht dazu, die narrativen Texte, die er sich ausgesucht hat, so zu bearbeiten, dass meditative ‚Pausen‘ nahtlos in die Narrativierung eingesetzt werden; wie bereits erwähnt ist die Handschrift schon in der Kombination von Textblöcken nicht konsequent. Der Mönch scheint aber einen Sinn für das Vergegenwärtigungspotenzial von geistlichen Spielen gehabt zu haben. Während die Autoren der im ersten Teil besprochenen Texte analoge Strategien entwickelt und diese an ihre narrativen Texte angepasst haben, hat dieser Schreiber sich mit dem Anheften nicht-narrativer Texte außerhalb der Reihe, also nach dem eigentlichen Ende der Weltgeschichte, begnügt. Seine Korrekturen zeugen von einem anfänglichen Unbehagen beim Wechsel der modi und von der Annahme, der Gebrauch von der grammatischen Vergangenheit passe besser zum übergreifend historischen Unternehmen. Schließlich scheint er aber akzeptiert zu haben, dass das Spiel als Spiel seinen meditativen Bedürfnissen durchaus entsprochen und die vorausgehenden Textblöcken auf produktive Weise ergänzt hat.

Der vorliegende Beitrag hat die Bedeutung von Anachronismen in Texten herausgearbeitet, welche die biblische Vergangenheit in die meditative Gegenwart des mittelalterlichen Lesers bringen wollen. Schilderungen von Pilgerreisen, seien diese imaginiert oder real, stellen für das Individuum eine Möglichkeit dar, sich die biblische Vergangenheit anzueignen und die absolute Linearität der Zeit zu überwinden. In der Bibelepik wird die Berichterstattung von Ereignissen typischerweise durch Gebete oder Exkurse unterbrochen, die die Möglichkeit einer imaginären Teilnahme an biblischen Szenen eröffnen. Ähnlich werden Prophezeiungen oft als Kunstgriff verwendet, um zeitliche Unschärfe einzuführen. Die weit verbreitete Verwendung von Anachronismen ist in vieler Hinsicht analog zur Engführung von Zeit und Raum, die man im religiösen Drama antrifft. In MS e Musaeo 160 begegnen wir schließlich einem ungewöhnlichen Schreiber bzw. Kompilator, dessen experimentelle Korrekturen sowohl sein Bewusstsein für die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Spiel und Erzählung unterstreichen wie auch seinen Wunsch, die Vorteile des Spielmodus (vor allem das Vergegenwärtigungs- und Meditationspotenzial) für seine Weltgeschichtskompilation zu nutzen.

Lebensgeschichte / Heilsgeschichte

Erzählen von Figuren der Bibel am Beispiel Johannes des Täufers

Rabea Kohnen

Die Bibel ist für mittelalterliche Christen beides: Grundlage ihres Glaubens und Quelle historischen Wissens. In der Verbindung beider Bereiche liegt die Vorstellung einer Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die sich in der Zeit entfaltet und auf Wiedervereinigung und Erlösung zielt. Dieses im 19. Jahrhundert auf den Begriff ‚Heilsgeschichte‘ gebrachte Konzept war und ist in der Theologie umstritten,1 hat für die Auseinandersetzung mit historischen Gegenständen aber weiterhin große Bedeutung.

Читать дальше

Abb. 3:

Abb. 3: