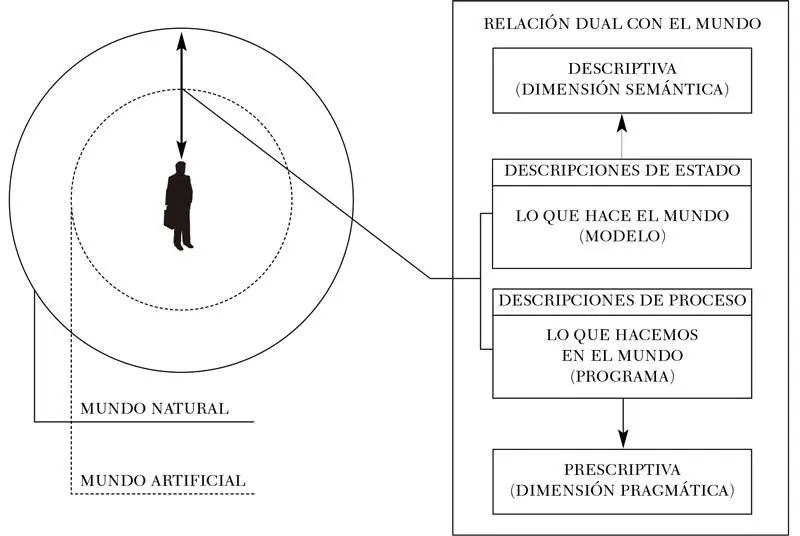

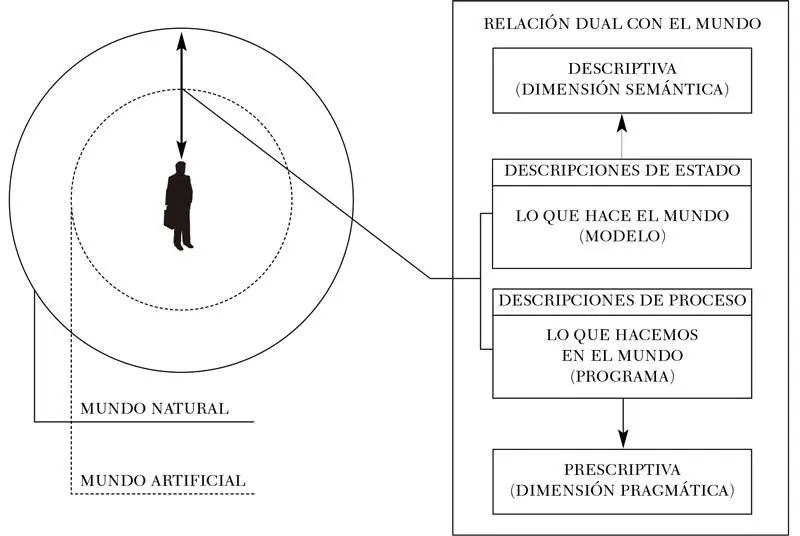

En consecuencia, se trata de una vinculación de doble vía con el mundo en descripciones referidas a teorías (descripciones de estado: lo que hace el mundo, modelos, en dimensión semántica) y descripciones referidas a la práctica (descripciones de proceso: lo que hacemos en el mundo, programas, en dimensión pragmática).

Se puede aplicar a dos conceptos de moda en la actualidad, casi siempre con explicaciones equivocadas, que no muestran su verdadera esencia, plagados de dialéctica, casi siempre equiparados aunque nunca claramente diferenciados: “Visión” y “Misión”. Describir lo que interpretamos de cómo se comporta o comportará el mundo en el cual interactúa la institución, genera una representación, un modelo, una visión. La visión, es, entonces, una declaración de estado, se refiere a lo semántico, a lo descriptivo, constituye nuestra teoría de ese mundo. Prescribir lo que hacemos o haremos en el mundo, provoca una descripción de un modo de acción, un programa, una misión. La misión es, entonces, una descripción de proceso, se refiere a lo pragmático, a lo prescriptivo, constituye nuestra práctica en el mundo. Simon dijo: “Nuestra relación dual con el mundo constituye la fuente y la solución de la paradoja. Planteamos un problema dando la descripción de estado de la solución. La tarea consiste en dar con una secuencia de procesos que produzcan el estado objetivo a partir de un estado inicial” (Simon, 1969.a). Así, simplemente, el lector no podrá ser arrastrado a confundir nunca más los conceptos de “Visión” y “Misión”.

En la década del setenta, Simon generó su tercera edición de sus predicciones. (39) Manifestó: “Una amplia decisión de política crea una nueva condición para los ejecutivos de la organización que exige el diseño y la elección de un curso de acción para ejecutar esa política. En consecuencia, la ejecución de la política es indistinguible de la formulación de una política más detallada. Por tal motivo me he sentido justificado al considerar mi modelo de toma de decisiones como un paradigma para la mayor parte de la actividad de los ejecutivos” (Simon, 1977.a). En esta obra, Simon vinculó las decisiones políticas con los problemas no estructurados (decisiones no estructuradas).

En la década del ochenta, en 1983, manifestó: “Esta ingenuidad respecto a la política y los políticos invade nuestra sociedad. Es muy perjudicial para nuestras instituciones políticas. Haríamos bien en considerar a estas instituciones con mayor sofisticación; haríamos bien en reconocer que tienen tumores. Podemos tratar de extirpar los tumores, pero debemos reconocer que ciertas clases de fenómenos políticos –la tentativa de influir sobre la legislación o la administración de las leyes, la defensa de intereses especiales– resultan esenciales para la operación de instituciones políticas en una sociedad donde de hecho hay gran diversidad de intereses, y en donde se espera que la mayoría de las personas preste cierta atención a sus propios intereses. Las actividades que llamamos ‘políticas’ simplemente son otra manifestación de la propensión de los seres humanos a identificarse con metas personales y tratar de realizarlas en una forma legítima” (Simon, 1983.c).

Vale decir que, para Simon, la política siempre constituyó un problema de supervivencia institucional mediante la negociación de visiones (Simon, 1983.c). Y la construcción de visiones se realiza atribuyendo valores a las percepciones del entorno para luego expresarlas en términos de medios para conseguir fines, por lo que la política puede sintetizarse como el intercambio de medios y fines de los participantes (March & Simon, 1958).

Pero a la política Simon también la concibió como un sistema de procesamiento de información y no solo como “búsqueda de poder” o “persecución de intereses personales” (Simon, 1987.p): “Los límites de las habilidades humanas de procesamiento de información, en esta visión, son el mayor determinante del proceso cognitivo humano y de ahí los modos en que aplicamos nuestras mentes en los procesos políticos. Para entender la política, debemos comprender cómo las cuestiones se focalizan y transforman parte de la agenda activa. Debemos entender cómo las alternativas políticas nuevas son generadas y reconocidas como probables y cómo los candidatos son percibidos como tales. Finalmente, debemos comprender cómo la gente forma modelos mentales para formar opiniones políticas” (Simon, 1987.p). A la persecución casi irracional del poder en las instituciones públicas la explicó como una derivación de la teoría de la evolución, una especie de “darwinismo social” que se enmascara. Dijo: “Los economistas, en cambio, han transformado el argumento darwiniano en la doctrina de que la gente siempre busca maximizar su utilidad. Pero en la explicación actual de esa doctrina, los economistas comúnmente traducen utilidad en riqueza , o en el campo político, en poder ” (Simon, 1998.b).

Como derivación de esa sección me ha parecido conveniente, teniendo en cuenta el propósito académico de estas observaciones, formular un ensayo que vincula la obra de Simon con el estado actual de la disciplina. (40)

En primer lugar, la equiparación de los juicios de valor con las decisiones políticas y de los juicios de hecho relacionados con las decisiones de administración está marcada en esta obra, en este Capítulo III: “Si resulta conveniente mantener los términos ‘política’ y ‘administración’, es mejor aplicarlos a la división de las funciones decisorias que siguen las líneas aquí sugeridas. Aunque no es idéntica a la separación entre ‘valor’ y ‘hecho’, tal división dependería claramente de esa distinción fundamental ”. Puede quedar claro, mediante este análisis, que todo aquello que no se refiera a los valores se refiere a los hechos y, por ello, se puede extender el criterio a las decisiones de ejecución, integrándolas en las de Administración (aunque quedaran sobreentendidas en la obra de Simon). Este concepto nos permite explicar con mayor claridad, desde la óptica práctica de la Dirección, que las decisiones de planeamiento (Administración) constituyen el nexo entre las decisiones políticas (Estrategia) y las decisiones de ejecución (Operación), para pasar de las ideas a la acción (Frischknecht, 1993). El planeamiento es la interfaz entre la política y la acción.

Por otro lado, los conflictos son problemas abiertos, generados por atribuciones de valores puramente mentales, que solo pueden tratarse con ideas abiertas. Apareando niveles, el lenguaje aísla a la institución de su ambiente de modo de mantener una relación invariante entre ella y los valores, independientemente de las variaciones del ambiente (Simon, 1969.a). De esta manera, corresponde ahondar y vincular el proceso con decisiones no programadas (Simon, 1977.a) y los tipos de problemas (Newell & Simon, 1972): “Los denominados procesos políticos en una institución constituyen una serie de situaciones que se generan cuando los humanos participantes se enfrentan a situaciones que pueden caracterizarse, dentro de las tipologías de problemas, como no estructuradas ” (Basualdo, 1997). Las decisiones políticas se refieren a los valores y a la situación de problemas que ellos generan, es decir, los conflictos. Las decisiones políticas constituyen así la esencia de la Teoría de la organización y posibilitan que los participantes puedan interaccionar de manera de acordar un significado común y un propósito mancomunado: se utiliza la política para concertar propósitos. El tipo de problemas teórico, psicológicamente hablando, será un problema no estructurado, debido a la situación de ignorancia de los actores respecto del conocimiento de la atribución de valores que realizan los otros actores: “Si para un procesador la situación es percibida como carente de información, o si tiene tan poca información que resulta imposible realizar conexión alguna, o no puede acceder a información o es muy costoso su acceso, no importa lo que en el ‘mundo real’ pase, para ese procesador la situación se presentará como un Problema No Estructurado . Podrá tener la opción de accionar o no accionar sobre la situación (motivación), pero, si la finalidad es solucionarla en función de medios y fines, no tendrá otra opción que aplicar el método inductivo especulativo (prueba y error). Por supuesto que este procesador, cuando decide, lo está haciendo como si actuara en ‘certeza’ (si uno cree que está en guerra... ¡está en guerra!), aunque la invención (especulación, apuesta, hipótesis) no se compadezca en absoluto con la realidad. La única racionalidad pretendida de este método (cuando de humanos se trata) es no reiterar el error ya cometido, hecho que, como sabemos, no siempre ocurre” (Basualdo, 2000).

Читать дальше