“La ignorancia respecto al proceso político ha engendrado cinismo, del cual es solo un síntoma el uso peyorativo del término ‘política’. El pedestal sobre el cual se sitúa la ‘democracia’ solo agudiza el contraste entre ideal y realidad. Probablemente los mejores antídotos para este cinismo sean la educación dentro de un marco realista de instituciones políticas democráticas y la discusión normativa de metas realizables para tales instituciones. Pero observo pocas señales de ambas cosas en los medios de comunicación o en las instituciones educativas” (Simon, 1983.c).

“De hecho, la racionalidad cognitiva, la racionalidad práctica y la racionalidad evolutiva presentes –cada una a su modo– dentro de la Ciencia y la Tecnología se desarrollan en un entorno de valores propiamente sociales (históricos, culturales, …) y reciben el influjo de valores más extrínsecos, como son los políticos” (Simon, 2003).

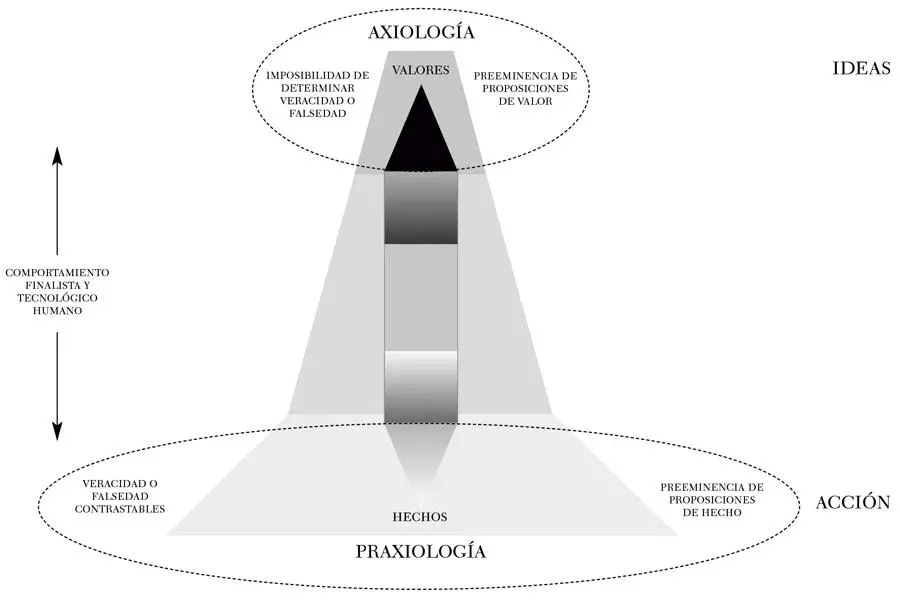

01.La fragmentación que Simon hizo entre “ser” (fáctico) y “deber ser” (valores) contribuye a comprender la clásica distinción entre decisiones políticas y decisiones administrativas que auspicia como primordial para los estudiosos de la administración pública de gobiernos democráticos y que auguró su extensión a cualquier tipo de entidad, con o sin fines de lucro.

En el contenido de este capítulo, podemos analizar la evolución de las ideas de Simon orientando la búsqueda en las obras que hablaron acerca de la evaluación de las decisiones, los fundamentos de las proposiciones de valor y hecho, la diferenciación entre las decisiones políticas y las decisiones administrativas y las consideraciones de la aplicación de la tecnología y sus derivaciones.

En la Introducción de la tercera edición de esta obra, en idioma inglés, Simon dejó en claro que la estructuración de los contenidos tenía no solo diferentes fuentes, sino también variedad de destinatarios, con disímiles intereses. Expresó: “El tema de la Teoría de la organización es de considerable interés, como ya he sugerido, tanto para quienes la practican (administradores y ejecutivos de empresas, gobierno y educación), como para científicos del comportamiento (economistas, politólogos, sociólogos, psicólogos sociales y psicólogos cognitivos). Cuando un práctico tome un ejemplar de este libro, buscará en él cosas bastante diferentes de las que busca un científico, e incluso entre los científicos sociales, los temas y el vocabulario son bastante diferentes, de modo que no todas las partes del libro serán de igual interés para todos los lectores” (Simon, 1976.a).

Quiero recomendar enfáticamente que, antes de analizar estas observaciones, el lector realice la lectura de los capítulos I y II, los comentarios efectuados por Simon a cada capítulo y las observaciones que introduje. Inmediatamente, se aconseja leer el Capítulo III, el Comentario de Simon y evaluar estas observaciones. Después de ello, se recomienda que se haga un paréntesis en la lectura secuencial del libro y se analice y evalúe el contenido del Apéndice. De esta manera, el lector podrá tener un amplio panorama argumental, metodológico y terminológico para examinar más profundamente los fundamentos de las teorías que se presentan en los capítulos posteriores, en especial, en los capítulos IV y V, que constituyen su núcleo. Se aconseja, asimismo, revisar el esquema de la estructura del libro en las observaciones realizadas en el Prefacio.

02.Los humanos expresan sus comportamientos a partir de sus actitudes, conformadas por conjeturas polares del universo en el que interactúan, absolutamente intemporales y abruptas. Este proceso les permite comprender los hechos y otorgarles sentido, acercarse o apartarse de determinadas situaciones y, de esta manera, replicar el proceso de decisión más primitivo, esto es, apelar a las actitudes, cuando no hay ni experiencia ni conocimiento disponibles.

Cuando esas actitudes se socializan y se imponen en una determinada comunidad, reciben el rótulo de “valores”. Vale señalar que ambos términos se utilizan tanto en el ámbito psicológico como en el sociológico. Entonces, cuando se discute de valores, (29) se está hablando de un elemento social con raíz psicológica. Es conveniente reconocer que no es un tratamiento nuevo (Urban, 1909), aunque sí, su enunciación.

Los valores ostentan una dimensión subjetiva, porque no existen valores sin que alguien valore. Los humanos comprenden el mundo que los rodea a partir de su propia asignación de valores y, al hacerlo, generan (construyen) diferentes visiones del mismo mundo que resultan confrontadas por las disímiles motivaciones e intereses de quienes las originan, excitando conflictos que resultan, de esta manera, inmanentes a la esencia humana. El proceso humano de atribución de valores a los hechos implica yuxtaponer etiquetas, rótulos y solemnidades a entes, sujetos, imágenes y signos, apareándolos con un código predeterminado, expresando así sus voluntades. Sin embargo, es imposible determinar si los valores son falsos o verdaderos, pues, al decir de March, Sproull y Tamuz, “...constituyen el más pobre conocimiento que podemos acumular de simples historias y evidencias de uno mismo ” (March, et al., 1991).

La libertad y el impulso de la voluntad (lo volitivo) son peculiaridades distintivas de los humanos y determinan una característica teleológica (30) que conlleva el concepto de finalismo, que posibilita explicar la conservación de la especie humana y su evolución cultural y, a la vez, afirmar que resulta imposible aprehender el mundo sin valores. El concepto finalista (31) contiene ínsito el carácter jerárquico de un determinado sistema de valores, implicando la interrelación de sus elementos componentes a partir de su envergadura relativa o precedencia.

Las afirmaciones de Simon se fundamentan en la perspectiva finalista y teleológica de los humanos en su actuación en las instituciones sociales y expresan que es por ello que toda decisión implica la conjunción de elementos de dos clases: juicios de valor (conllevan la elección de finalidades últimas) y juicios de hecho (implican el logro de esas finalidades). (32)

Las proposiciones fácticas comprenden una dimensión empírica y contrastable, mientras que las proposiciones de valor (éticas) invisten una obligación y son imposibles de cualquier derivación lógica del contenido empíricamente observable. Para Simon, solo aquellas pueden ser valoradas como correctas, incorrectas, falsas o verdaderas, porque los valores constituyen el nivel de conocimiento más pobre que se pueda escoger del mundo y esta posición conduce a la presunción metodológica de Simon de la diferente validación de estos juicios: el juicio de valor se valida por la voluntad humana; el juicio fáctico, por los hechos (Simon, 1991.c; 1997.d).

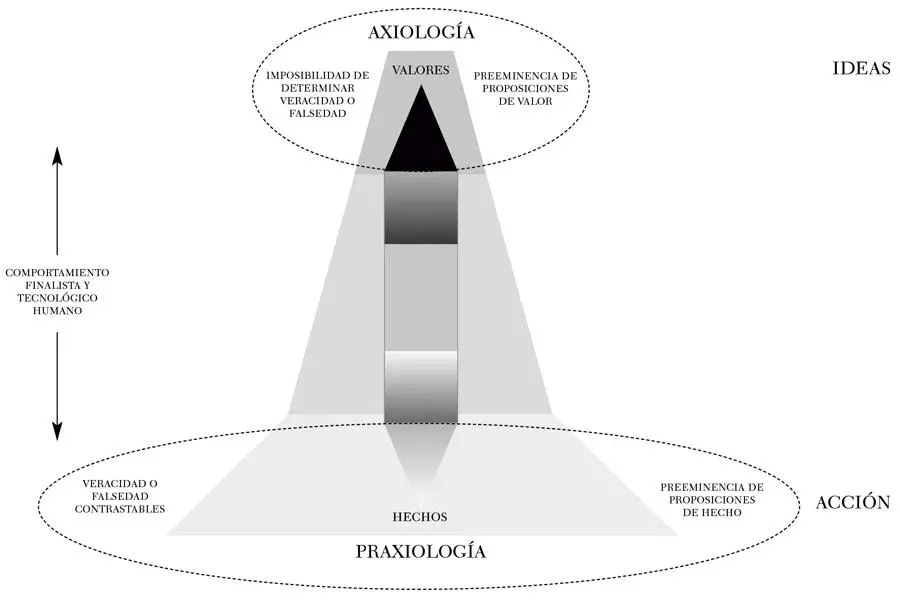

La composición jerárquica y el concepto de finalismo pueden explicitarse en un esquema cuya forma piramidal refleja la interdependencia de los componentes del sistema de valores y un continuo que representa la composición en toda decisión humana con dos extremos, valores y hechos, que siempre existen mezclados en el proceso. Cuando esa mixtura tiene dominancia de valores, nos encontramos en el campo de la axiología “o teoría de los valores” (Bunge, 1998); cuando tiene dominancia de los hechos (acción), nos encontramos en el campo de la praxiología : “La praxiología o teoría de la acción es el estudio de las características generales de la acción humana individual y colectiva. Puede considerarse como el fundamento de la sociotecnología o bien como la más básica y general de todas las teorías sociales, aunque, por desdicha, no la más avanzada” (Bunge, 1998).

Los valores constituyen la especulación más insignificante acerca del mundo, y construyen la forma extrema de información a la que los humanos intentan aferrarse para no sucumbir en el procesamiento no simbólico de la motivación (Simon, 1983.c).

Читать дальше