„Allerlei Verdrießlichkeiten“

Für die Bergführer in alpinen Zentren war die Kehrordnung von zentraler Bedeutung. Die hat aber nichts mit einem Besen zu tun, sondern regelt das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, von Bergführern und Gästen. „Die Handhabung der Kehrordnung ist allerdings nicht leicht und bleiben allerlei Verdrießlichkeiten nicht aus“, schreibt der DuOeAV noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und: „Notwendige Voraussetzung ist natürlich, daß der Obmann, welcher die Zuweisung vornimmt, streng unparteiisch vorgeht, andererseits die Führer sich nicht selbst den Reisenden aufdrängen.“ Eine Ausnahme von der Kehrordnung gibt es aber: Verlangt ein Kunde ausdrücklich einen bestimmten Führer, „so muß er natürlich diesen erhalten“.

Wo ein Büro fehlt, treffen sich Angebot und Nachfrage beim „Bergführerbankl“, auf dem es sich all jene Führer gemütlich machen, die gerade kein Engagement haben, und dort von den Gästen unter die Lupe genommen werden können. Nur in Sulden handhabt man zu Beginn die Beziehungen zwischen Gast und Führer anders: Treffpunkt der Führer ist das Gasthaus Eller, das von der Familie des Suldner Pfarrers Johann Eller geführt wird. Der ist es auch, der die Anfragen der Gäste entgegennimmt und den Führern ihre (zeitweiligen) „Herren“ zuteilt. Später rückt das „Bankl“ dann vor das Hotel, der Segen von ganz oben bleibt aus.

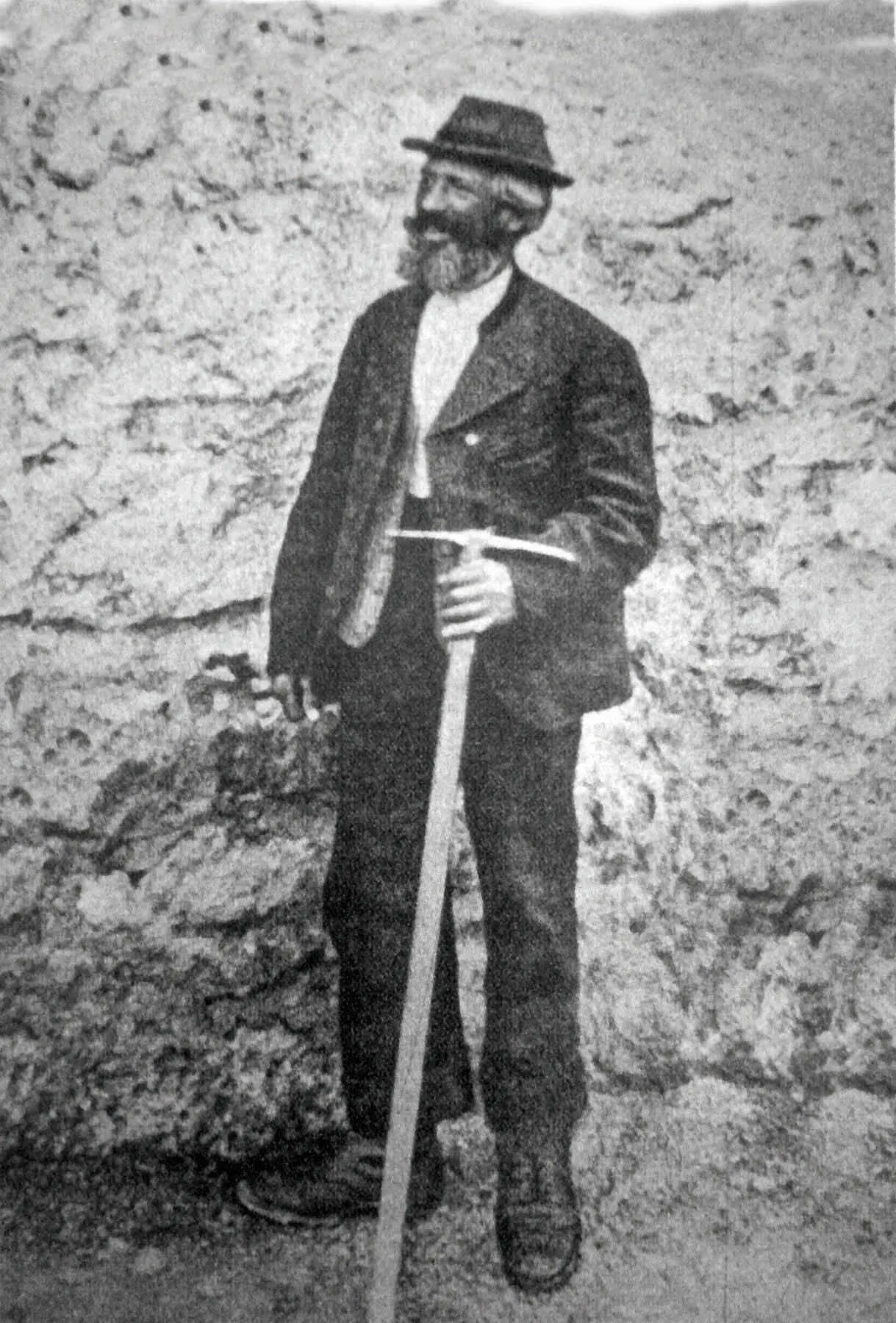

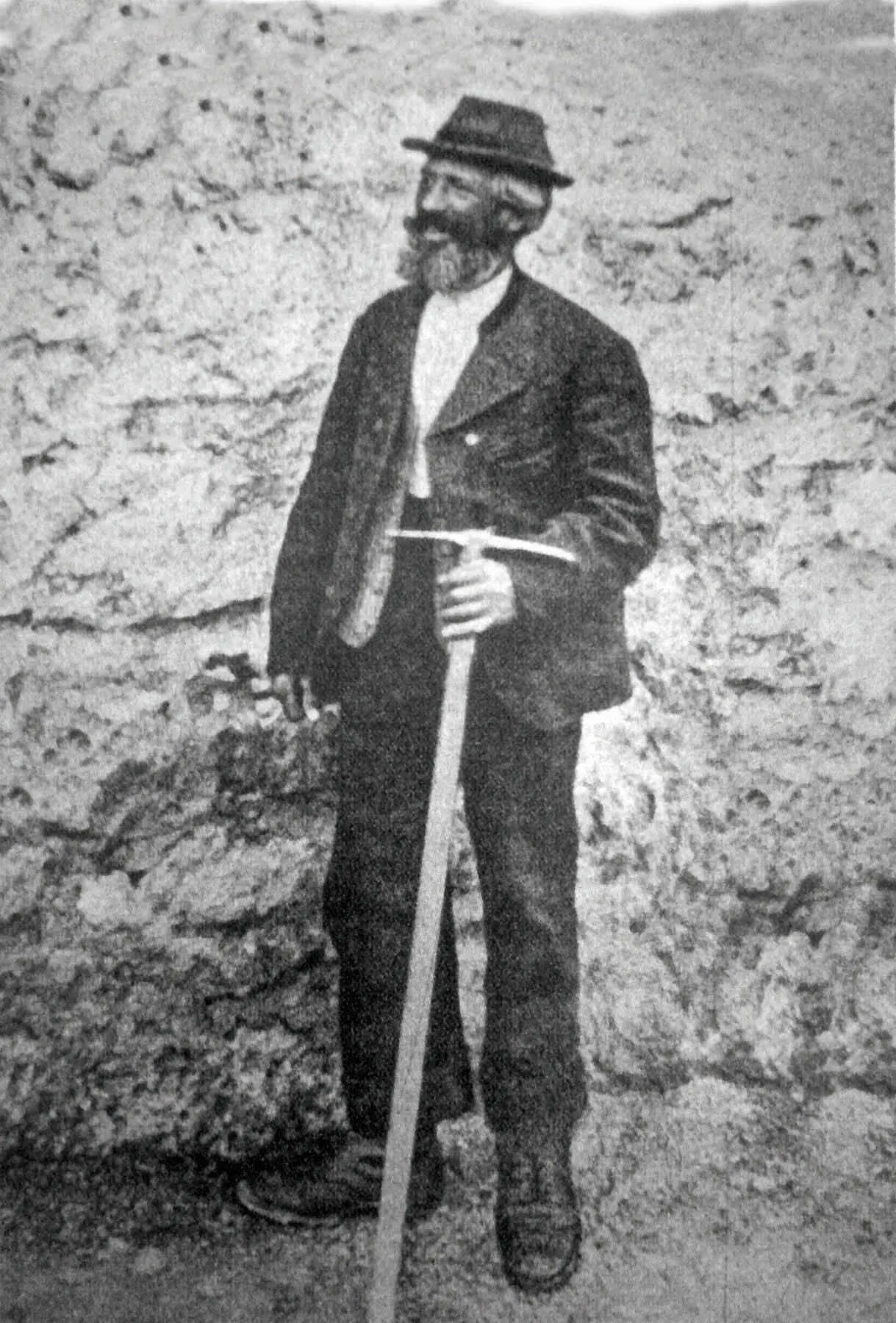

Der Ortlerpionier

JOHANN PINGGERA

Etwa zur gleichen Zeit, als Paul Grohmann den Dolomiten aufs Dach steigt, ist der k. u. k. Offizier Julius Payer im Ortlergebiet unterwegs, um dieses zu kartografieren. Drei Sommer lang kraxelt er auf jeden erreichbaren Gipfel, immer im Schlepptau von Johann Pinggera aus Außersulden, der für Payer Wegweiser, Führer, Kletterpartner, Seilgefährte und Träger in einem ist. So lädt der Kartograf seinem Führer nicht nur Seil, Pickel und Proviant auf die Schultern, sondern auch Theodolit, Barometer und Zeichenmaterial. Gemeinsam unternehmen Pinggera und Payer mehr als 60 Touren, besteigen 50 Gipfel und kommen auf nicht weniger als 43 Erstbesteigungen. 1869 will Payer Pinggera sogar bei seiner Expedition in die Arktis dabeihaben, Heimweh macht dem Führerpionier aber einen dicken Strich durch die Rechnung. Schon in Bozen kehrt Pinggera wieder um. Trotzdem bilden die Erfahrungen, die Johann Pinggera mit Payer sammeln kann, den Grundstein für eine überaus erfolgreiche Bergführerkarriere. Und eine überaus beständige: 60 Jahre lang führt Pinggera, „der Schafhirte von der Schönleitenhütte“ (O-Ton Payer), Gäste auf die Gipfel seiner Heimat.

Typisch Bergführer: Auch wenn Julius Payer kaum einen Schritt ohne Johann Pinggera gemacht hat, kennt die Welt heute nur noch den k. u. k. Offizier.

Die Macht des Alpenvereins

In der zweiten Hälfte der 1870er-Jahre spielt sich ein neuer Player in der Welt der Bergführer immer vehementer in den Vordergrund: der Deutsche und Österreichische Alpenverein (DuOeAV). Nachdem sich die bis dahin eigenständigen Alpenvereine – der reichsdeutsche, der deutsch-österreichische und der deutsch-böhmische – 1873 zu einem Verein zusammengeschlossen haben, wächst die Macht des Alpenvereins unaufhaltsam. Und weil man im DuOeAV weiß, dass der Schlüssel zum Bergsteigen bei den Bergführern liegt, werden diese schon früh „eingemeindet“. So baut man das Führerwesen nach und nach zu einer der wichtigsten Säulen des neuen Vereins aus und bindet die Bergführer immer stärker an diesen, auch mit finanziellen Mitteln.

Unterm Edelweiß: Das Bergführerabzeichen, hier jenes von Karl Ausserhofer aus Luttach, wurde vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein verliehen.

Der Grundstein dafür wird bei der Generalversammlung des DuOeAV 1878 gelegt. Bei dieser wird der Führer-Unterstützungsfonds aus der Taufe gehoben und dafür eigens ein Verein gegründet, dem die damals 66 Sektionen des Alpenvereins angehören. Neben einem Kapital-Grundstock aus dem Vereinsvermögen fließen jährliche Zahlungen der Sektionen in den Fonds, die je 20 Pfennig von jedem Mitgliedsbeitrag dafür bereitstellen. Der DuOeAV knüpft damit Ende der 1870er-Jahre erstmals ein soziales Unterstützungsnetz für „seine“ Bergführer, das in den kommenden Jahren noch bedeutend ausgeweitet wird. Bis zum Ersten Weltkrieg umfasst das soziale Netz des DuOeAV für Bergführer eine Altersrente ab dem 65. Lebensjahr, eine Rente im Falle einer berufsbedingten Invalidität, ein Krankengeld während der Saison sowie eine Jahresrente für Witwen und Waisen. Damit bilden die Führer eine Ausnahme in der Gesellschaft. Während alle anderen Berufsgruppen selbst für ihre soziale Absicherung zuständig sind, wissen sich die Bergführer und ihre Angehörigen im Falle der Fälle abgesichert, ohne dafür in die eigene Tasche greifen zu müssen. Auch diese Regelung zeigt, welche Stellung Bergführer Ende der 1870er-, Anfang der 1880er-Jahre gesellschaftlich innehatten. Der Bergführer war ein Privilegierter. Und ein Alpenvereinler.

Sichtbar wird dies spätestens 1882, als der Zentralausschuss des DuOeAV „zur Abstellung mannigfacher Klagen, sowie zur Bequemlichkeit und größeren Sicherheit des touristischen Publicums und zur Wahrung der Interessen der autorisierten Bergführer“ ein eigenes Bergführerabzeichen einführt, das die Führer am Hut oder Rock zu tragen haben.

Im Zeichen des Edelweißes

„Das Zeichen besteht aus einem aus festem Metall gefertigten silberweißen Edelweiß mit goldener Krone, um welches ein breiter Reifen mit der Inschrift ‚Behördlich autorisierter Bergführer‘, für Deutschland bloß ‚Autorisierter Bergführer‘ herumläuft. Am unteren Ende des Zeichens befindet sich um die Stiele zweier Pickel geschlungen ein silberglänzendes Band zur Aufnahme des Namens.“

„Bote für Tirol und Vorarlberg“, 5. Juni 1882

Der Praktiker

JOHANN NIEDERWIESER, STABELER

Dass Bergführer im goldenen Zeitalter Praktiker waren, beweist Johann Niederwieser vulgo Stabeler. 1853 in Sand in Taufers geboren, tritt er 1877 zur Bergführerprüfung an, die er problemlos besteht. Dabei konnte der Stabeler weder lesen noch schreiben. Einer großen Führerkarriere steht dieses Manko allerdings nicht im Weg, wohl auch, weil Niederwieser ein begnadeter Kletterer und zudem ein Berserker ist, der auch Gewalttouren nicht scheut. Es sind diese Eigenschaften, die so manch einen großen Namen auf den Stabeler aufmerksam machen. Emil Zsigmondy kennt und schätzt ihn, der Wiener Geologe und Paläontologe Carl Diener wählt ihn als Bergführer, ebenso der deutsche Chemiker Ludwig Darmstaedter und mit Hans Helversen, Arzt aus Wien, gelingt ihm 1892 die Erstbegehung von gleich drei Vajolettürmen. Anders als so oft zuvor trägt einer der Türme heute nicht den Namen des Gastes, sondern des Führers bzw. seinen Herkunftsnamen: “Stabeler“.

Dass Johann Niederwieser Analphabet ist, ist auch kein Hindernis, weit über den Horizont des Tauferer Ahrntals hinauszublicken. Als Bergführer begleitet er Kunden in die Westalpen, besteigt den Montblanc und das Matterhorn und ist auch in der Hohen Tatra unterwegs. Dabei ist er durchaus erfolgreich: So eröffnet er mit Darmstaedter eine neue Route auf den höchsten Berg der Kette. Das alles muss Niederwieser in ein relativ kurzes Leben pressen. 1902 stürzt er, noch nicht einmal 50-jährig, am Schaflahnernock tödlich ab. Sein alpinistisches Curriculum ist trotzdem beeindruckend. Allein in den Dolomiten gehen 25 Erstbegehungen auf das Konto des Stabelers, darunter die erste Durchsteigung der Hochgall-Südwand. Und in der war eines sicher nicht gefragt: Lesen und Schreiben.

Читать дальше