„Pustertaler Bote“, 7. Dezember 1871

Ganz geht die Rechnung des Alpenvereins nicht auf, in der am 4. September 1871 von der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg erlassenen „Bergführerordnung giltig für Tirol und Vorarlberg“ heißt es in § 1: „Das Bergführerwesen steht unter der Aufsicht und Leitung der politischen Behörde.“ Vom OeAV oder DAV ist darin nicht die Rede, allerdings werden die „gesetzlich bestehenden Alpenvereine“ in zwei weiteren Artikeln als Ansprechpartner der Bergführer genannt. Oder besser gesagt: Die Führer sind den Vereinen Rechenschaft schuldig, womit Letztere den Fuß in die Tür bekommen und in den folgenden Jahren ihre Macht innerhalb des Bergführerwesens Schritt für Schritt ausbauen.

Die erste Tiroler Bergführerordnung von 1871 ist aber nicht nur hinsichtlich der Rolle der Alpenvereine interessant. Sie regelt auch erstmals den Zugang zum Beruf des „behördlich autorisierten Bergführers“ und die Ausübung desselben. In der Ordnung sind die Rechte und Pflichten der Führer ebenso festgeschrieben wie jene der Gäste. Und zwar detailliert. So dürfen nur Personen als Bergführer anerkannt werden, die unbescholten sind, also ein blütenweißes Leumundszeugnis vorweisen können, und vom Gemeindevorsteher mit einem Befähigungszeugnis ausgestattet werden. Wird ein Bewerber für tauglich befunden, erhält er von der Bezirkshauptmannschaft ein Führerbuch, das Jahr für Jahr von den Behörden beglaubigt werden muss. In diesem Buch sind all jene Touren oder vielmehr Gebiete eingetragen, für die der Führer als geeignet befunden worden ist. Allein daraus erkennt man, dass das Bild des Bergführers als ortskundiger Wegweiser immer noch tief im allgemeinen Verständnis verankert ist. Das Führerbuch gilt einerseits als Nachweis der behördlichen Genehmigung, also als Bergführerausweis, andererseits dient es dem Bergführer aber auch als Sammlung seiner Referenzen. Dafür ist eine genügend große Anzahl leerer Blätter vorgesehen, auf denen die Gäste ihre Erfahrungen mit dem Führer niederschreiben sollen.

„Schließlich glauben sie selber an ihre Unfehlbarkeit“

Das Bergführerbuch wird über die Jahre immer wieder zum Stein des Anstoßes. Die Führer selbst ärgert, dass sie von – meist völlig unbedarften – Gästen beurteilt werden, die Gäste ärgern kaum fundierte Lobhudeleien. Irgendwann (1915) wird es dem Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DuOeAV) zu bunt. Er gibt in seinen „Mitteilungen“ eine Reihe von Weisungen für seine Mitglieder aus, was sie ins Führerbuch eintragen sollten – und vor allem, was nicht. So heißt es darin, man solle die Führer nicht über den grünen Klee loben, das „erhöht unnötigerweise das Selbstgefühl der Führer. […] Schließlich glauben sie selber an ihre Tüchtigkeit und Unfehlbarkeit.“ Deshalb solle man auch Missstände offen ansprechen, damit die Aufsichtsorgane diesen nachgehen könnten. War der Führer also unfähig, war er ein „mürrischer, schnippischer oder ein den Reinlichkeitsgewohnheiten des Touristen widersprechender Mensch“? Weil der Alpenverein offensichtlich nicht nur die Führer belangen will, teilt er auch in Richtung Gäste aus: „Die meisten Touristen sind gar nicht in der Lage, die Qualität der Führer und der gemachten Tour zu beurteilen. […] Im gewöhnlichen Leben fällt es ja auch keinem Kaufmann oder Arzt ein, über die Betriebssicherheit einer Drahtseilbahn zu urteilen, warum also hier?“

Als Aufgabe des Bergführers wird in der ersten Tiroler Bergführerordnung definiert, „das reisende Publikum auf der bestimmten Route zu begleiten, Verirrungen zu verhüten und Unglücksfälle von Touristen thunlichst hintanzuhalten“. Es sei seine Pflicht, „sich anständig, artig, freundlich und zuvorkommend gegen dieselben zu benehmen und ihnen alle thunliche Beihilfe zu leisten“. Auch wird der Führer verpflichtet, mindestens 15 Kilo Gepäck kostenlos für seine Gäste zu schultern, ein geeignetes Seil bei sich zu haben, sich selbst zu verpflegen und keine Gebühren zu verrechnen, die über die festgelegten Tarife hinausgehen. Die Rechte seinem Gast gegenüber reichen dagegen weit weniger weit: „Ungebührliche Zumuthungen oder üble Behandlung von Seite der Reisenden hat er [der Führer] mit ruhigem Ernste zurückzuweisen“, heißt es im Reglement. Mehr nicht.

02

AUF DEM WEG INS GOLDENE ZEITALTER

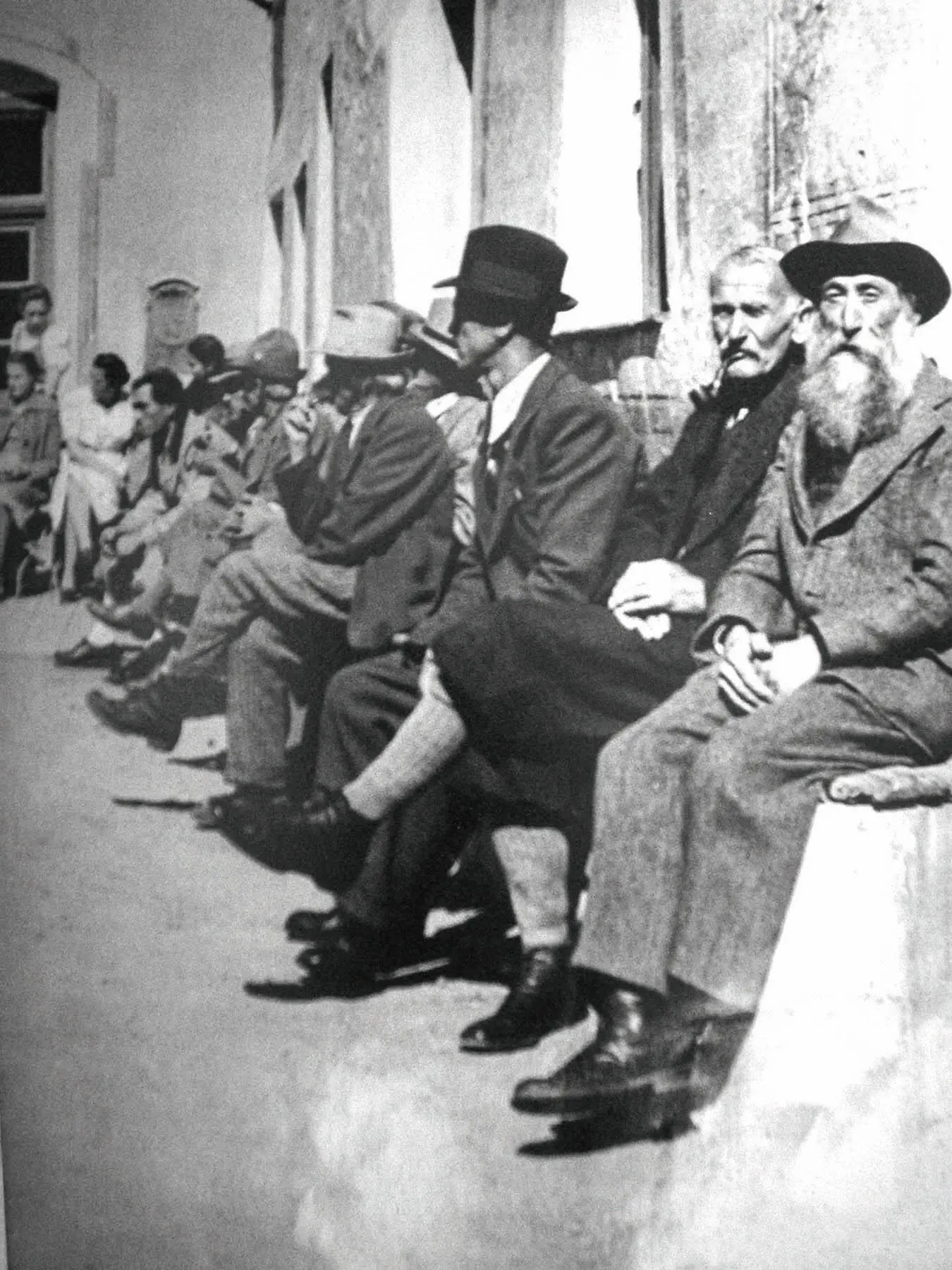

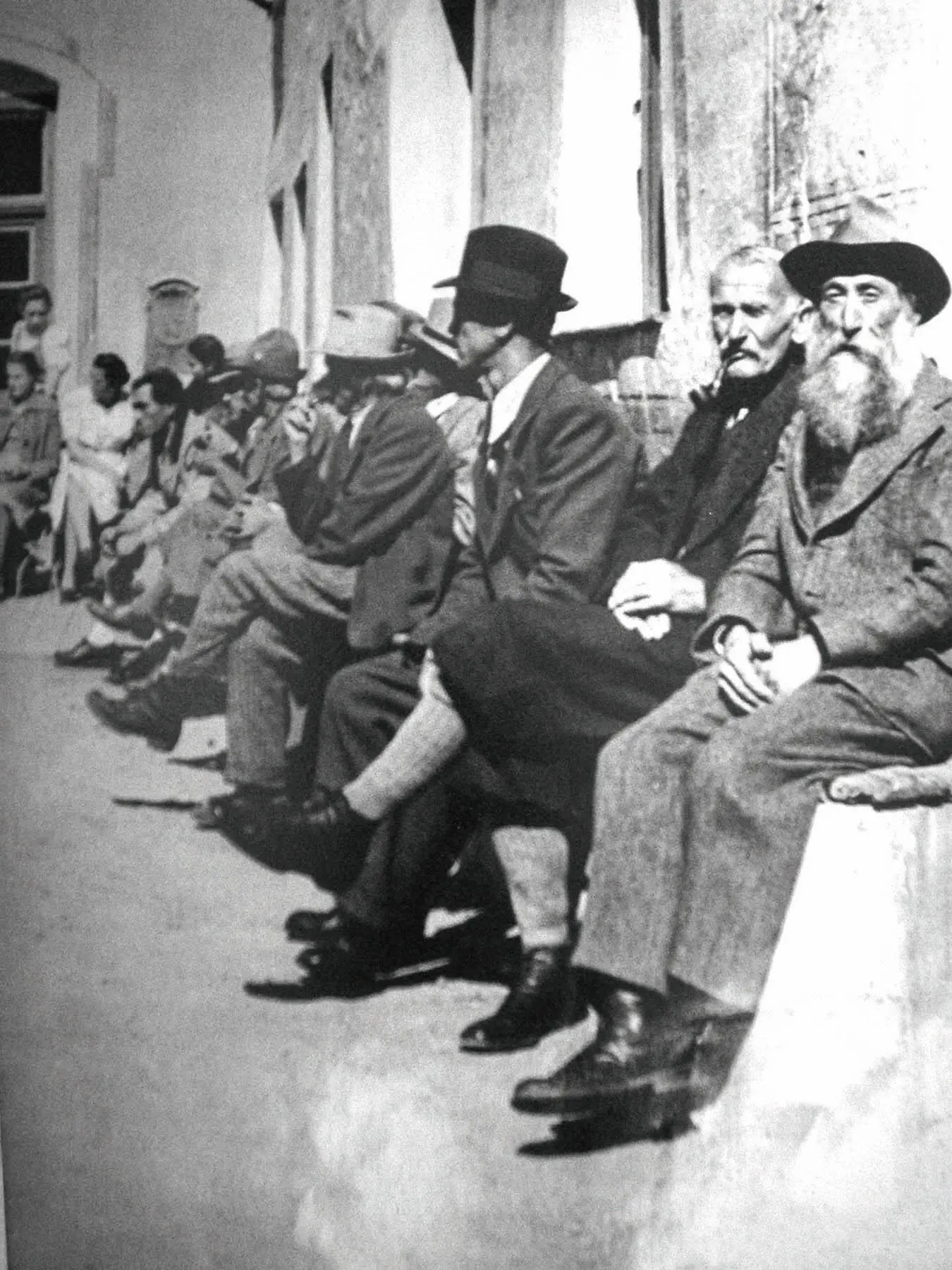

Das legendäre Bergführerbankl vor dem Hotel Eller in Sulden war in den 1930er-Jahren voll besetzt.

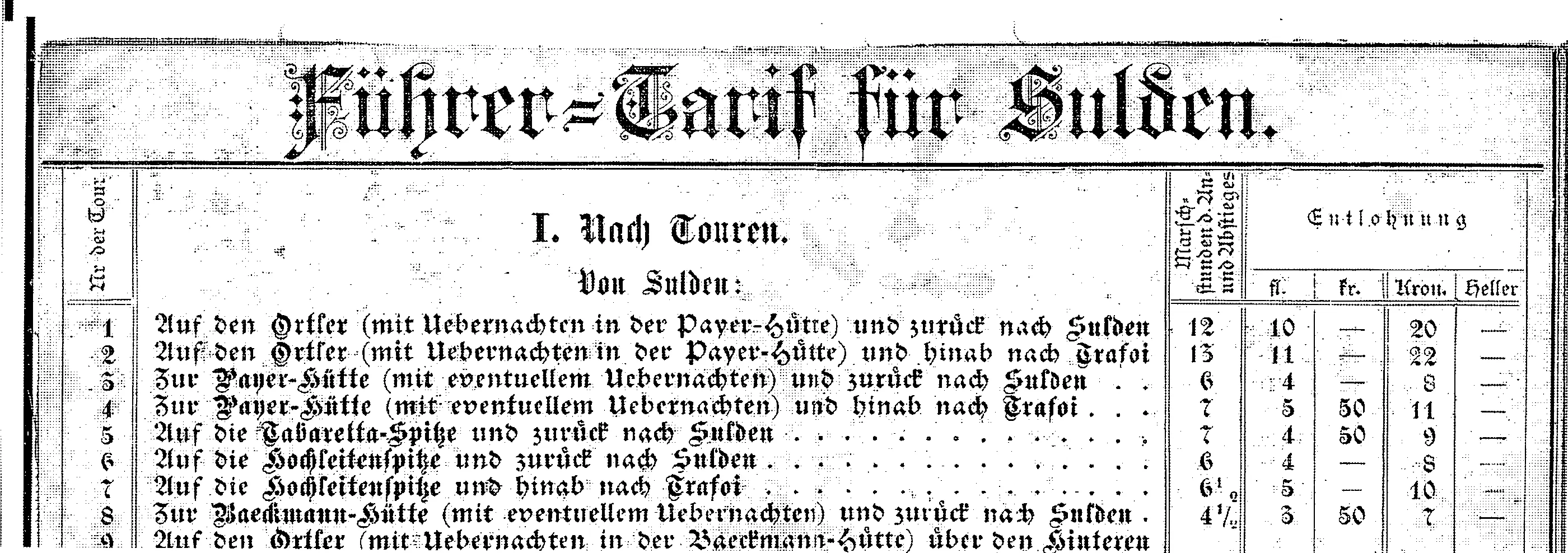

Die Bergführerordnung von 1871 ist der Grundstein, auf dem sich in Tirol ein geordnetes Bergführerwesen entwickeln kann. Auch in finanzieller Hinsicht. So werden ab Sommer 1872 im Amtsblatt die Tarifverzeichnisse der Bergführer Bezirk für Bezirk veröffentlicht. Zugleich werden darin auch die Namen der autorisierten Bergführer angeführt. Damit ist für die Gäste von vornherein (und amtlich) klar, wer für eine bestimmte Tour über die nötigen Voraussetzungen verfügt und was die Tour kosten wird. Interessant ist, dass sich die Südtiroler Bezirke mit der Festlegung der Bergführertarife viel Zeit lassen. Erst vier Jahre nach Innsbruck als erstem Bezirk erkennt die Bezirkshauptmannschaft Meran 1876 ihre Führer amtlich an, zwölf davon allein in Sulden. 1878 ist das Hochpustertal mit seinem Tarif zur Stelle, der politische Bezirk Bozen braucht sogar noch ein Jahr länger. Sein Tarif für damals 33 Bergführer und 160 Touren in Bozen, im Überetsch, am Ritten, im Sarntal, im Rosengarten- und Schlerngebiet, in Gröden und Villnöß erscheint 1879 und wird „in jedem Gasthause an in’s Auge fallender Stelle angebracht“.

Was kostet der Ortler?

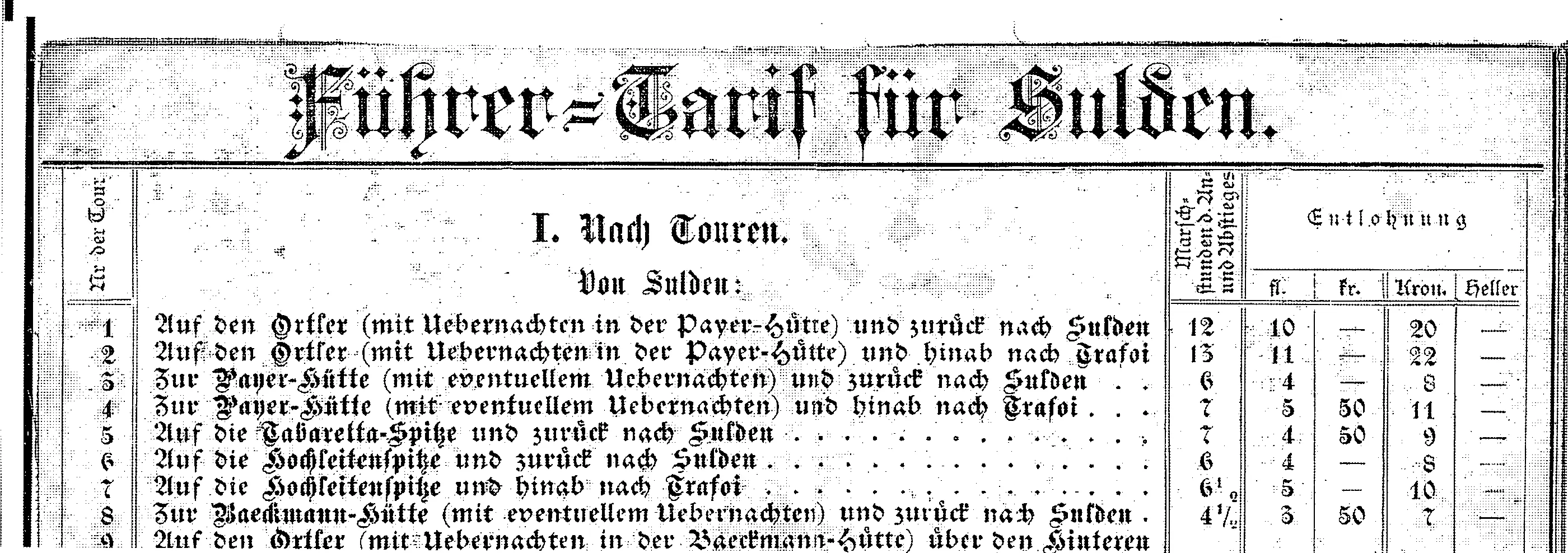

Der von der Meraner k. k. Bezirkshauptmannschaft 1876 genehmigte Führertarif listet für Sulden 48 Touren auf, darunter allein fünf auf den Ortler. So kostet die Besteigung des „höchsten Spitz’ von Tirol“ auf dem Normalweg mit Übernachtung in der Payerhütte 10 Gulden, über den Hintergrat mit Übernachtung in der Schaubachhütte 13 Gulden und über das Hochjoch 16 Gulden. Günstiger ist die Tour auf die Königspitze (12 Gulden) bzw. auf den Cevedale (7 Gulden). Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Monatslohn belief sich damals auf rund 16 Gulden.

Interessante Kombination: Johann Innerhofer, Jahrgang 1870, war in Steinhaus nicht nur als Bergführer tätig, sondern auch als Briefträger.

Der Bergführertarif, hier jener von 1893 für Sulden, war weit mehr als eine Information für potentielle Gäste. Er wurde vom Alpenverein festgelegt und war für die Führer bindend.

Neben der behördlichen Regelung des Bergführerwesens beginnen die Bergführer, sich auch selbst zu organisieren. Bereits vorangegangen waren jene Bezirke, in denen die Nachfrage am größten war. So gab es ab 1865 etwa den Bergführerverein Sulden-Trafoi. Die Führervereine sind allerdings nicht als Konkurrenz zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DuOeAV) gedacht, sondern von diesem gewollt. „Es soll möglichst auf die Bildung von Führervereinen hingewirkt werden, die unter der Aufsicht der Sektion stehen“, schreibt der Alpenverein. Die Vereine sollen vor Ort die Bergführerschaft organisieren, als Bindeglied zum Alpenverein fungieren, Kandidaten an den Beruf heranführen sowie Hütten und Wege bauen und instand halten. In eigenen Bergführerbüros werden mancherorts auch Anfragen von Touristen an die Bergführer weitergeleitet, wobei der Obmann darauf achten soll, alle Führer gleichmäßig zum Zuge kommen zu lassen.

Читать дальше