Modernismus

Eine Gefahr dieses Ansatzes, so der Vorwurf, besteht darin, dass man den Glauben als äußere Tat Gottes am Menschen nicht mehr plausibel machen kann. Ist Theologie, Rede von Gott, nicht einfach nur noch der Spiegel menschlicher Bedürfnisse? Ist Glaube mehr als die Projektion menschlicher Sehnsüchte? ‚Modernismus‘ wird daher am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur abwertenden Bezeichnung für jene Theologen, die diese Neuorientierung der Dogmatik versuchen. Das Grundproblem einer Dogmatik, die sich der transzendentalen Methode verpflichtet hat, liegt also in der richtigen Verhältnisbestimmung zwischen den anthropologischen Vorbedingungen, den Apriori des Glaubens, also den Vorgaben und Anknüpfungspunkten, die es innerhalb der menschlichen Existenz zu entdecken gilt, und dem kontingenten Ereignis der Selbstoffenbarung Gottes, das den Glauben begründet.

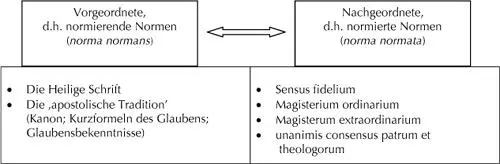

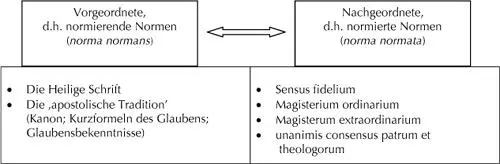

norma normans non normata

Dogmatik erhebt das verbindliche Verständnis des christlichen Glaubens aus dessen primären und sekundären Quellen . Das ist zunächst einmal die Heilige Schrift , die Ur-kunde unseres Glaubens. Sie ist der maßgebliche, durch nichts anderes zu bestimmende Maßstab (norma normans non normata) ([1] 47). Ihr zur Seite tritt das, was wir als die ‚apostolische Tradition‘ bezeichnen. Das ist zunächst jener ‚Akt‘ der ersten Generationen von Christinnen und Christen, der uns Bestand und Kriteriologie dessen überliefert, was Heilige Schrift sein und bleiben soll ( Kanonbildung; vgl. IV. 6.c). Zugleich sind es jene ersten Kurzformeln oder Kernsätze des christlichen Glaubens, wie sie in den alten Bekenntnisformeln, Glaubensregeln und Glaubenbekenntnissen der ersten Konzilien festgehalten wurden (vgl. II).

norma normata

Zu dieser grundlegenden, normativen Gestalt der Bezeugung christlichen Glaubens kommen die nachgeordneten Quellen, die so genannten „normierten Normen“ (norma normata) hinzu. Darunter versteht man die (zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten durchaus) unterschiedlichen Gestalten und Formen des einen, umfassenden Bekenntnis- und Überlieferungsprozesses des Glaubens durch die Gesamtkirche: den Glaubenssinn der Gläubigen (sensus fidelium); die übereinstimmende amtliche Verkündigung des Glaubens, das magisterium ordinarium der Bischöfe, das ordentliche Lehramt; das außerordentliche Lehramt – magisterium extraordinarium (seine Organe sind die Konzilien und Synoden bzw. das Bischofskollegium mit dem Papst sowie das päpstliche Lehramt in seinen außerordentlichen Formen ); sowie die Theologie als Konsens der Kirchenväter und der späteren Theologengenerationen ([3] 6).

All diese Quellen besitzen ihre je eigene Entstehungs- und Wachstumsgeschichte (vgl. II; IV.6–8). Gerade diese Geschichtlichkeit jeder Quelle der Dogmatik bedingt eine ausgefaltete Methodenlehre und Kriteriologie (vgl. [12] 41–44). Darum erhebt die Dogmatik das verbindliche Verständnis des Glaubens aus den Quellen entsprechend den theologischen Kriterien .

d) Dogmatik – eine Wissenschaft?

Wissenschaft

Kann der Umgang mit Glaubensdingen überhaupt etwas mit Wissenschaftlichkeit zu tun haben? Ist die Dogmatik durch den Inhalt des Glaubens nicht derart ‚gebunden‘, dass es gar keine ‚freie‘ wissenschaftliche Forschung geben kann? ([6]) Eine Wissenschaft beschäftigt sich gemäß eines modernen Wissenschaftsbegriffs, der von den Naturwissenschaften geprägt ist, mit Dingen, die man messen und mit denen man experimentieren kann – kurz: die man selber machen kann. Kann angesichts eines solchen Selbstverständnisses von Dogmatik überhaupt von Wissenschaft gesprochen werden?

System

Zu einer Wissenschaft gehört es, dass sie ihr Wissen methodisch abgesichert erwirbt, es kohärent und widerspruchsfrei in Lehrsätzen und einem Denksystem/Paradigma systematisiert und in bestimmten, kritisch nachvollziehbaren und begründeten, d.h. intersubjektiv kommunizierbaren Aussagen formuliert (Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, in: ders., Werke, hrsg. v. W. Weischedel, Bd. 5, Darmstadt 1966, 11–135, 11). Eine Wissenschaft entwickelt dazu eine rationale Methode, die der kritischen Analyse des Erreichten wie der Erweiterung des Kenntnisstandes und damit des eigenen wissenschaftlichen Systems dient. Dieses System ist daher kein in sich feststehender Block, sondern es beinhaltet immer eine Entwicklung.

Methodenvielfalt

Für die Dogmatik als Wissenschaft gilt nun, dass ihre Voraussetzung, der Glaube, das Resultat von Gottes Offenbarung, also Tat Gottes, ist. Ihr Inhalt ist ihr daher selbst entzogen; sie kann ihn nicht einfach ‚machen‘. Darum hatte schon Thomas von Aquin (1225–1274) den Wissenschaftscharakter der Theologie dadurch festhalten wollen, dass er sie zu jenen Wissenschaften zählte, die ihre Grundlagen nicht eigengesetzlich ableiten, sondern von einer höheren (übergeordneten) Wissenschaft (hier: von den durch Gott geoffenbarten Glaubenssätzen) übernehmen (Summa Theologiae I 1, 2 resp.). Richtig ist, dass die Dogmatik ihren Inhalt nicht empirisch zwingend demonstrieren kann. Quelle ihres Wissens und der ihr aufgetragenen Glaubensverantwortung ist nicht der Glaube ‚an sich‘, sondern es ist der Glaube und seine Inhalte, wie ihn die eben bereits genannten Glaubens- und Bezeugungsinstanzen formuliert, weitergegeben, gelebt und praktiziert haben ([4] 77). Die Arbeitsprinzipien und Methoden der Dogmatik als Wissenschaft ergeben sich daher aus der Kriteriologie und Methodik, die diesen Gegenständen und Inhalten angemessen sind: Textauslegung, Geschichtsschreibung, Interpretation, Reflexion, philosophische Analyse und Spekulation, aber auch politisch-soziologisches Instrumentar, Gesellschaftsanalyse, humanwissenschaftliche Erkenntnisse, mentalitätsgeschichtliche Analysen, Archäologie etc.

e) Grundaufgaben der Dogmatik

kritische Funktion

Die Dogmatik hat eine kritische Funktion , weil sie analysiert, was Voraussetzung für die historische Möglichkeit des Glaubens und was transzendentale Voraussetzung des Glaubens ist. Ihre Aufgabe besteht darin, wechselseitig eins durch das andere zu erhellen und zu erklären. Dadurch zeigt sie, dass der christliche Glaube vernunftgemäß und glaubwürdig ist. Eine Einführung in diese Aufgabenstellung hat folgende Bereiche zu klären: Was sind die anthropologischen Voraussetzungen von Theologie, die die Dogmatik zu berücksichtigen hat? Wie verhalten sich Glaube und menschliches Denken zueinander? Von welcher Verbindlichkeit, welcher Gewissheit kann man in Glaubensdingen eigentlich sprechen? Kann der Mensch so etwas wie ‚die Wahrheit‘ erkennen, verstehen, gar prüfen und plausibel machen? Wie spricht der Mensch von Glaubensdingen? Ist das, was der Glaube behauptet, für unser heutiges Leben relevant? Inwieweit kann Glaube etwas aussagen, was relevant ist und damit wichtig für unsere Lebenswirklichkeit? Oder anders gefragt: Inwieweit kann Glaubenssprache heute noch etwas aussagen, was für die menschliche Existenz wahr ist (s. III.4 und IV.1/2)?

hermeneutische Funktion

Die Dogmatik hat eine hermeneutische Funktion , weil sie den bleibenden Sinn der Glaubensaussagen in ihrer biblischen und systematischen Gestalt herausarbeitet und deutet, ausgehend von dem Selbst-Verständnis des Menschen, dem Verständnis seiner Beziehungen und seines Verhältnisses zur Welt in den verschiedenen Epochen der Glaubensgeschichte bis heute. Von einem heutigen Blickpunkt aus müssen die je unterschiedlichen Perspektiven und Vorgehensweisen der Epochen erfasst, bestimmt und in ihren Konsequenzen für eine heutige Sicht der Dinge beschrieben werden. Als zentrale Fragestellungen legen sich hier nahe: Welchen Status und welche Bedeutung haben die Erzähltraditionen der Heiligen Schrift als der zentralen Gründungsurkunde des christlichen Glaubens? Wie wird Glaube weitergegeben? Wie gestaltet sich Glaube und seine Überlieferung in einer Gemeinschaft von Glaubenden über die Jahrhunderte hinweg? Welche verbindlichen Methoden ergeben sich für den Umgang mit dieser Überlieferungsgeschichte? Wie gelingt es angesichts zahlreicher Umwege der Überlieferungsgeschichte, zu behaupten, dass Glaube dennoch bei der Wahrheit geblieben sei?

Читать дальше