Mediation

Mediation ist in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts als außergerichtliches Einigungsverfahren bei Trennungen, tariflichen Auseinandersetzungen, im kommunalen Bereich oder Konflikten über öffentliche Entscheidungen entstanden (Bastine / Theilmann 2004). Mediation ist heute ein Vermittlungsverfahren, bei dem zwei oder mehr Personen, die in Konflikt über eine Sache geraten sind, sich in ihren Meinungen „festgefahren“ haben und sich nicht einigen können, durch die Vermittlung einer neutralen, allparteilichen Person, dem Mediator, zu einer eigenen Lösung kommen. Die Mediation dient der Erlangung einer selbstbestimmten und einvernehmlichen Regelung, die die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt. Sie zielt darauf ab, dass die uneinigen Partner den Standpunkt des anderen besser verstehen und dass eine konkrete Lösung erarbeitet wird. Sie hat auch präventiven Charakter, indem sie die Problemlösekompetenz der beiden Partner für zukünftige Konflikte stärkt. Das Vorgehen der Mediation ist rein lösungsorientiert, strukturiert und fokussiert das Streitthema. Dies unterscheidet sie von der Paarberatung, bei der es um die Bearbeitung bestehender Konflikte geht (Bastine / Theilmann, 2004). Mediation wird häufig im Vorfeld von gerichtlichen Auseinandersetzungen eingesetzt, um eine einvernehmliche Lösung selbst zu erarbeiten, statt sich der Vorgabe eines Richters beugen zu müssen. Mediation bedient sich zwar bei der Formulierung eines Konfliktes ähnlicher Mittel wie die Beratung, sie hat aber nicht die Veränderung der Personen, sondern allein die Lösung des Konfliktes zum Ziel.

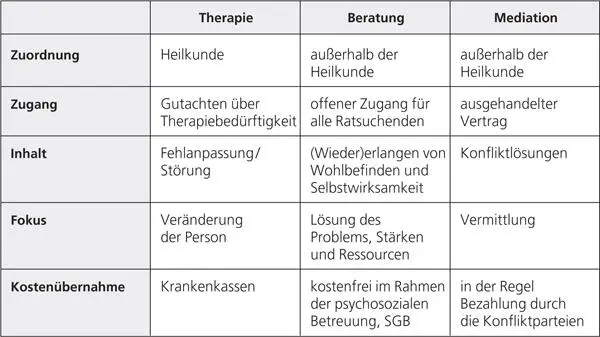

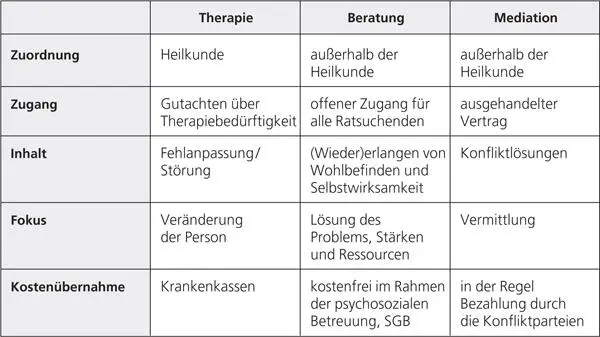

Unterschiede Beratung – Therapie – Mediation

Auch wenn es mehr oder weniger deutliche Überschneidungen gibt, lassen sich die drei Konzepte sowohl inhaltlich als auch im Vorgehen als auch rechtlich voneinander unterscheiden (siehe Tabelle 1). Der Zugang zum Beratungsangebot ist offen für alle Ratsuchenden, der zur Therapie höher schwellig durch eine Begutachtung der Therapiebedürftigkeit, eine Diagnose von Krankheitswert im Zusammenhang mit der Kostenübernahme. In der Beratungssituation gibt es ein klares Angebot in Bezug auf die Lösung eines definierten Problems, in der Therapie wird das grundlegende Problem oft erst erarbeitet, während die Mediation sich auf die Vermittlung in Konfliktsituationen beschränkt.

Tab. 1: Einige Unterschiede zwischen Therapie, Beratung und Mediation

1.4Ethische Fragen

Menschenbild

Auch Berater unterliegen, wie alle Menschen, den Normen und Werten der Gesellschaft, in der sie leben, die sie in ihrem Sozialisationsprozess internalisiert haben und die ihr Menschenbild prägen. Dies bestimmt auch ihre Haltung zum Klienten. Ein Beschreiben von Problemen unabhängig von diesen Normen und dem Menschenbild des Beraters ist ebenso unmöglich wie eine ethisch völlig neutrale beraterische Grundhaltung (Schrödter 2004). Berater müssen daher ihre Haltung zum Klienten und ihre Motivation zum Eingreifen beständig reflektieren.

Missbrauch und Manipulation

Klienten, die Rat suchen, sind in der Regel belastet und verletzlich und infolgedessen empfänglich für Missbrauch und Manipulation. Berater erheben den Anspruch, hilfreich für den Ratsuchenden zu sein, Beratungsprozesse können in manchen Fällen jedoch auch schädlich sein. Nutzen und möglicher Schaden von Beratung müssen gegeneinander abgewogen werden. Der Berater muss sich der Grenzen seiner Kompetenzen bewusst sein und sie einhalten. Sein Handeln muss geleitetet sein von theoretischen und empirischen Kenntnissen über Prozesse des Interaktionsgeschehens, aber auch Kenntnisse hinsichtlich des problematischen Sachverhaltes sind erforderlich. Insbesondere konfrontative oder paradoxe Techniken, die manchmal in der Beratung angewendet werden, können unangemessen sein, wenn sie den Ratsuchenden psychisch destabilisieren, von zweifelhaftem theoretischen Wert sind oder den Klienten be- statt entlasten. Im Einzelfall sind Kosten und Nutzen einer Beratungssituation oft schwer zu prüfen, so dass ständige hypothesengeleitete Reflexion des Vorgehens und kollegiale Supervision als Kontrolle der beraterischen Tätigkeit und Schutz vor Verstrickungen des Beraters in die Probleme seines Klienten nötig sind.

asymmetrischer Prozess

Beratung geschieht bei aller Anerkennung des Ratsuchenden als gleichberechtigter Partner immer in einem asymmetrischen Prozess zwischen einem Rat oder Hilfe suchenden Klienten und einem Berater, der die Hilfe zu geben vermag. Der Ratsuchende hat demnach die Erwartung, dass der Berater ihm aus einer subjektiv als hilflos erlebten Situation heraushilft, während der Berater die Kompetenz hat, dies zu tun. Der Berater setzt den Rahmen, wie Situation und Beziehung gestaltet werden, darf diese Definitionsmacht aber nicht in eine allgemeine Machtposition gegenüber dem Ratsuchenden umwandeln. Die Würde des Ratsuchenden als eigenständiger, unabhängiger und sein Leben grundsätzlich selbst verantwortender Mensch muss jeder Zeit gewahrt bleiben.

Beziehung zum Berater

In der Beratung kommen oft sehr persönliche und manchmal auch tabuisierte Themen zur Sprache. Dies schafft eine Nähe in der Interaktion zwischen Berater und Ratsuchenden, die manchmal vom Klienten als persönliche Beziehung zum Berater fehlgedeutet wird. Es versteht sich von selbst, dass der Berater diese Offenheit der Beratungssituation nicht zu einer ausbeuterischen oder intimen Beziehung ausnutzen darf.

Idealerweise steht der professionelle Berater in keiner anderen als der Beraterbeziehung zum Klienten, um mögliche Abhängigkeiten zu vermeiden. Besonders im pädagogischen Feld ist dies manchmal nicht gegeben, wenn der Beratungslehrer einer Schule gleichzeitig ein Lehrer des Rat suchenden Schülers ist. Dass es hier zu einer Rollenkonfusion kommen muss und der Schüler sich dem Beratungslehrer bei Problemen, die über reine Schullaufbahnberatung hinausgehen, nicht ausreichend öffnen kann, liegt auf der Hand.

Schweigepflicht

Der Ratsuchende vertraut dem Berater, Verständnis für seine Problemlage zu haben, ihm bei ihrer Lösung zu helfen, sich einer normativen Verurteilung seiner Verhaltensweisen zu enthalten und das in der Beratungssituation Erfahrene nicht weiterzugeben. Der Ratsuchende muss sich der absoluten Verschwiegenheit des Beraters sicher sein. Da, wo eine Weitergabe von Informationen an Dritte nötig erscheint, muss der Ratsuchende vorher darüber aufgeklärt werden und einverstanden sein. Manchmal werden Dokumentationen von Beratungsverläufen in Akten weitergegeben, vornehmlich an Kostenträger, so dass die Vertraulichkeit nicht immer gegeben ist. Auch in Gruppenberatungen ist zwar der Leiter zum Schweigen verpflichtet, nicht jedoch die übrigen Teilnehmer (Linden/Helmchen 2018). Problematisch ist, wenn im Verlauf der Beratung geplante oder bereits begangene strafbare Handlungen, beispielsweise Kindesmisshandlungen oder Missbrauch, offenbar werden, eine Suizidgefährdung erkennbar ist oder andere Personen geschützt werden müssen, wie bei einer HIV-Infektion des Ratsuchenden oder einer Bedrohung Dritter. Dann steht der Berater vor dem Dilemma, Rechtsgüter gegeneinander abwägen zu müssen, den Beratungsprozess zu gefährden oder geeignete Möglichkeiten zu finden, die Information weiterzugeben, ohne die Schweigepflicht zu brechen. Dann kann der Berater nicht mehr nur im Sinne des Klienten, sondern muss auch im Sinne gefährdeter Dritter handeln (McLeod 2013a).

Freiwilligkeit

Grundsätzlich setzt effektive Beratung Freiwilligkeit voraus. Diese Voraussetzung ist in der Praxis nicht immer gegeben, wenn beispielsweise gesetzliche Beratungspflicht bestimmt ist oder von Gerichten oder anderen Institutionen Auflagen, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, gemacht werden. Eine solche „Verordnung“ von Beratung belastet die beratende Beziehung und macht zunächst einen Prozess der Vertrauensbildung nötig, so dass der Klient sich öffnen und das Beratungsangebot annehmen kann (Glöckler 2013). Dies gelingt nicht immer und darf dem Klienten nicht schuldhaft angelastet werden, so dass der Berater möglicherweise persönlich betroffen ist, wenn seine Angebote verschmäht werden.

Читать дальше