138

Daraufhin hat die Gemeinde oder im Falle einer Beauftragung gemäß § 4b BauGB ein von ihr beauftragtes privates Planungsbüro einen Planentwurf zu fertigen. Diesem Entwurf muss gemäß § 2a S. 1 BauGBeine Begründung und gemäß § 2a S. 3 BauGBein Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung beigefügt werden.

Fehlerfolgen: Ein völliges Fehlen der Begründung ist beachtlich gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 3 Hs. 2 BauGB ist eine lediglich unvollständige Begründung in unwesentlichen Punkten unbeachtlich. Es besteht die Möglichkeit einer Heilung gemäß § 215 Abs. 1 BauGB sowie durch eine planergänzendes Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB.

e) Vollständige Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials, § 2 Abs. 3 BauGB

139

§ 2 Abs. 3 BauGB stellt die sog. Verfahrensgrundnormdar.[46] Ihr zufolge hat die Gemeinde die Belange, die für die materiell-rechtliche Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial)zu ermittelnund zu bewerten. Zum zu ermittelnden und zu bewertenden Abwägungsmaterial gehören all die Unterlagen, die in der nachfolgenden Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden müssen.[47]

aa) Die Verfahrensgrundnorm, § 2 Abs. 3 BauGB

140

Die Verfahrensgrundnormdes § 2 Abs. 3 BauGB wurde durch das EAG Bau 2004[48] neu in das BauGB eingeführt. Der Gesetzgeber verfolgte das Ziel, die Ermittlung und die Bewertung planungsrelevanter Belangenicht mehr als materiell-rechtliche, sondern als verfahrensbezogene Pflichtenauszugestalten.[49]

Bis zu dieser Änderung waren die Ermittlung und die Bewertung der planungsrelevanten Belange materiell-rechtliche Pflichten und gehörten demnach zum materiell-rechtlichen Abwägungsvorgang. Daher waren sie im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplanes zu prüfen.

Durch die Einführung des § 2 Abs. 3 BauGB handelt es sich nun um verfahrensrechtliche Pflichten, so dass diese im Rahmen der formellen Prüfung der Rechtmäßigkeiteines Bebauungsplanes zu prüfen sind.

Ob es durch die Einführung dieser Vorschrift zu einem Paradigmenwechselgekommen ist, ist umstritten. So wird insbesondere unter Hinweis auf § 214 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB bestritten, dass der Abwägungsvorgang nunmehr alleine verfahrensrechtliche Bedeutung habe. Das Bundeverwaltungsgericht[50] und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gehen von einer verfahrensrechtlichen Einordnung der Ermittlung und Bewertung der öffentlichen und privaten Belange durch § 2 Abs. 3 BauGB aus.

Lesen Sie § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauGB.

Hinweis

Dieses Problem hat Konsequenzen für die Planerhaltung nach §§ 214, 215 BauGB (s. dazu Rn. 212 ff, insbesondere Rn. 221) und wird daher dort behandelt. Zu den Folgen für den Prüfungsaufbau s. Rn. 154.

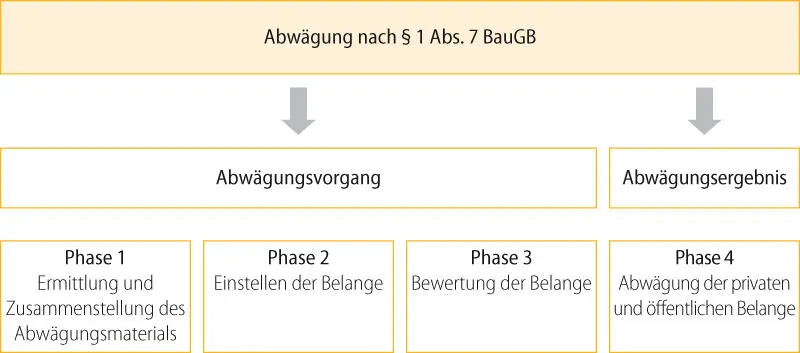

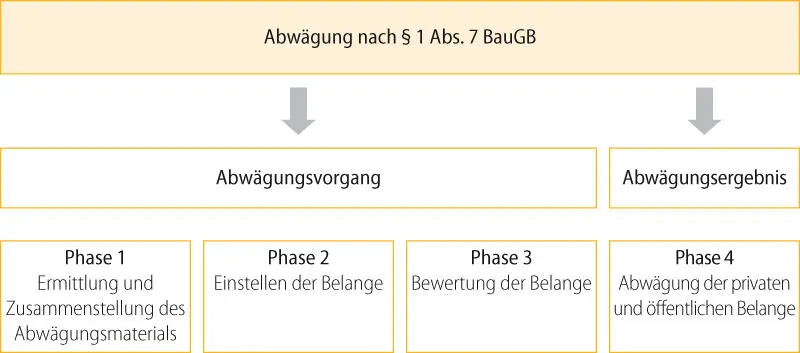

bb) Die Phasen der Abwägung

141

Eine Abwägungi.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB vollzieht sich in vier Phasen[51]:

[Bild vergrößern]

Hinweis

Die Anzahl der Phasen ist in der Literatur umstritten. So wird teilweise davon ausgegangen, dass sich die Abwägung nicht in vier, sondern in zwei[52] oder drei Phasen[53] vollziehe.

142

(1) In der ersten Phasehat die Gemeinde die Belange zu ermittelnund das bedeutsame Abwägungsmaterial zusammenzustellen.[54] Die Gemeinde hat also die konkret von der städtebaulichen Zielsetzung betroffenen öffentlichen und privaten Belangezu erfassen.[55] Es handelt sich um eine diagnostische und prognostische Ermittlung, da aus den weitzu verstehenden Belangen sowohl gegenwärtige wie auch zukünftige Belange zu ermitteln sind.[56] Umfang und Tiefe der gemeindlichen Ermittlungspflicht hängen von den konkreten Umständenab.

Hinweis

In räumlicher Hinsicht sind nicht nur die Belange zu ermitteln, die mit Grundstücken innerhalb des Plangebietes verbunden sind. Vielmehr müssen auch Rechtspositionen Dritter außerhalb des Plangebietes in die Bewertung einbezogen werden, soweit sie planbedingten, nicht nur geringfügigen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind, die in einem adäquat-kausalen Zusammenhang mit der Planung stehen.[57] Dies wird unter dem Begriff des eigentumsrechtlichen Drittschutzesverstanden.[58]

Die Ermittlung der abwägungserheblichen Belange wird durch § 2 Abs. 3 BauGB geregelt und stellt daher eine formale Voraussetzungdar.

143

(2) In der zweiten Phasewerden die Belange eingestellt. Einstellenbedeutet die Einbeziehung der Belange in die Entscheidung und deren Berücksichtigung bei der Entscheidung.[59] In die Abwägung müssen alle öffentlichen und privaten Belange eingestellt werden, die „ nach Lage der Dinge“ in die Abwägung einzustellen sind.[60]

Abwägungsbeachtlichsind i.d.R. alle schutzwürdigen Interessen und ferner solche gegenwärtigen oder zukünftigen Betroffenheiten, die mehr als geringfügig, in ihrem Eintritt zumindest wahrscheinlich und als abwägungsbeachtlich erkennbar sind. Je gravierender eine mögliche Betroffenheit abwägungserheblicher Belange ist, desto eingehender müssen die Ermittlungen sein.

Da das Einstellen eine notwendige Voraussetzung für die später erfolgende Bewertung ist, wird auch diese Phase von § 2 Abs. 3 BauGB erfasst und stellt somit ebenfalls eine formale Voraussetzungdar.

144

(3) In der dritten Phasewerden die abwägungserheblichen Belange bewertet. Die Gemeinde hat die objektiven Inhalte der Belange zu bestimmen und die einzelnen Belange zu gewichten. Dieses Gewichtungsgebotverlangt, dass jedem konkret abwägungsrelevanten Belang das ihm nach den rechtlichen Vorgaben zukommende objektive Gewicht beigemessen wird.[61]

Auch diese Phase wird von § 2 Abs. 3 BauGB erfasst. Dies folgt zum einen aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 3 BauGB, der den Ausdruck „bewerten“ enthält. Weiterhin stellt dieses Bewerten der einzelnen Belange keine Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB dar. Es ist vielmehr ein Teil des Verfahrens vor der eigentlichen Abwägung. Daher handelt es sich auch bei dieser Phase um eine formale Voraussetzung.

145

(4) Die vierte Phasestellt den Kern der Abwägungi.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB dar. In dieser Phase wird entschieden, welchem Belang der Vorrang eingeräumt und welcher zurückgestellt wird, denn nicht alle Belange können bei der Abwägung gleichermaßen Berücksichtigung finden.[62]

Dies stellt die elementare planerische Entscheidung dar, in der entschieden wird, in welche Richtung sich eine Gemeinde städtebaulich geordnet fortentwickeln will. Es geht also um den inhaltlichen Ausgleich der einzelnen Belange. Aus diesem Grund handelt es sich um eine materielle Voraussetzung.

Читать дальше