Wenn (a) und (b) vorliegen und (c) zu verneinen ist, ist die geltend gemachte Rechtsfolge gegeben.

22

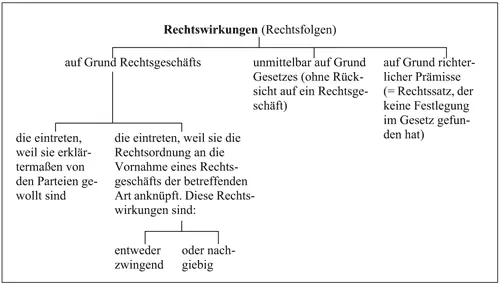

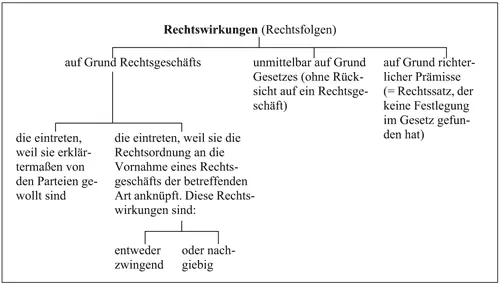

Im Überblick können wir die Rechtswirkungenwie folgt einteilen:

| Rechtswirkungen (Rechtsfolgen) |

| 1. auf Grund Rechtsgeschäfts (insbesondere Vertrags) |

2. unmittelbar auf Grund Gesetzes (ohne Rücksicht auf ein Rechtsgeschäft) |

3. auf Grund richterlicher Prämisse (= Rechtssatz, der keine Festlegung im Gesetz gefunden hat) |

Bei den Rechtswirkungen aufgrund Rechtsgeschäftsist eine Unterscheidung hinzuzufügen.

| – |

Es treten erstens diejenigen Rechtsfolgen ein, die von den Parteien des Geschäfts gemäß ihren Erklärungen gewolltsind (zB beim Mietvertrag: Verpflichtung zur Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache, Verpflichtung zur Zahlung des bedungenen Mietzinses, erläutert in § 535). |

| – |

Zweitens aber knüpft die Rechtsordnung an die Vornahme von Rechtsgeschäften weitere Rechtswirkungen, die auch dann eintreten, wenn sie von den Erklärungen der Parteien nicht umfasstwaren (zB Vorschriften über Kündigungsfristen bei der Miete, §§ 573c, 580a). |

Bei den zuletzt genannten Rechtsfolgen, die das Gesetz den von den Parteien gewollten Rechtswirkungen hinzufügt, handelt es sich zumeist um die Regelung von Konflikten, an welche die Parteien bei Vornahme des Rechtsgeschäfts gar nicht zu denken pflegen, oder um Schutzvorschriften zu Gunsten des einen oder des anderen Vertragspartners. Je nach ihrem Zweck können die gesetzlichen Regelungen über Vertragsverhältnisse entweder zwingendsein oder nachgiebig, dh durch Parteivereinbarung veränderbar sein (dazu Rn 49 ff).

In der Übersicht ergibt sich folgende Einteilung:

[Bild vergrößern]

Teil I Grundlegung› Kapitel 2 Die gesetzlichen Quellen

Kapitel 2 Die gesetzlichen Quellen

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick

2. Zivilrecht und deutsche Einigung

3. Deutsches Zivilrecht und europäisches Privatrecht

4. Die Abstraktheit des BGB

5. Zur Gesetzestechnik

6. Zwingende und nachgiebige Vorschriften (ius cogens – ius dispositivum)

23

In den Rechtsordnungen des europäischen Festlands sind die Zivilrechtsnormen in erster Linie durch Gesetze festgelegt, dh durch Vorschriften, die von den verfassungsmäßigen Gesetzgebungsorganen in einem vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren erlassen sind. Die Zivilgesetze weisen zum Teil ein erhebliches Alter auf. Infolge Art. 123 I GG, wonach Recht aus der Zeit vor Zusammentritt des Bundestages fortgilt, soweit es dem GG nicht widerspricht, ist bei uns älteres Zivilrecht in weitem Umfang in Kraft geblieben.

24

Das systematisch auch heute noch bedeutendste zivilrechtliche Gesetz ist das Bürgerliche Gesetzbuchvom 18.8.1896, das am 1.1.1900 in Kraft getreten ist. Das BGB bildet eine späte Verwirklichung der in der Aufklärung zur Herrschaft gelangten Kodifikationsidee. Diese ist von der Vorstellung bestimmt, dass man das gesamte Recht oder ein großes Regelungsgebiet in einem Gesetzbuch vollständig und widerspruchsfrei zusammenfassen könne. Ein solcher Plan setzt ein stimmiges, nach Abstraktionsgraden gestuftes Begriffssystem voraus, wie es die europäische Rechtswissenschaft auf der Grundlage des römischen Rechts entwickelt hat. Das BGB verdankt seine rechtstechnische Höhe insbesondere der Wissenschaft vom römischen Recht im 19. Jahrhundert (Pandektistik). Bedeutende Zivilrechtskodifikationen sind ferner:

Allgemeines Landrecht für die preußischen Staatenvon 1794 (ALR; nicht auf das Zivilrecht beschränkt!);

Code civilvon 1804 (dieses Gesetzbuch hat infolge der französischen Revolutionskriege und der napoleonischen Eroberungen auch in Teilen Deutschlands gegolten);

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuchfür die Erbländer der österreichischen Monarchie von 1811 (ABGB);

Schweizerisches Zivilgesetzbuchvon 1907 (ZGB); Schweizerisches Obligationenrecht von 1911 (OR).

25

Das BGBenthält die Regelung der persönlichen und wirtschaftlichen Rechtsbeziehungen unter Privatpersonen einschließlich der familiären Rechtsverhältnisse und der Erbfolge. Gleichwohl bietet es keine vollständige Kodifikation des Zivilrechts. Von vornherein sind gewisse Rechtsmaterien außerhalb des BGB verblieben und durch besondere Gesetze geregelt worden. Im Laufe der Zeit wurden weitere Materien des Privatrechts in besonderen Gesetzen normiert. Das BGB bildet gleichwohl die Grundlage für das gesamte Zivilrecht; die weiteren Zivilrechtsgesetze bauen auf seinen Begriffen und Regeln auf.

26

Von den außerhalb des BGB geregelten Materiensind die folgenden hervorzuheben:

(1) Das Handelsrechtbildet das Sonderrecht der Kaufleute und schließt das Recht der Handelsgesellschaften ein.

Für das Handelsrecht gab es bereits vor In-Kraft-Treten des BGB ein in den meisten deutschen Ländern eingeführtes Gesetzbuch, nämlich das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861. Infolgedessen bedurfte das Handelsrecht keiner grundlegend neuen Kodifikation. Vielmehr wurde es durch das in großen Teilen heute noch gültige Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10.5.1897 dem BGB angepasst und trat mit diesem in Kraft. Im HGB war ursprünglich auch das Recht der Aktiengesellschaften geregelt; dieses wurde später jedoch Gegenstand eines besonderen Gesetzes (Aktiengesetz). Von vornherein blieb das Recht der Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz vom 20.4.1892) und der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz vom 1.5.1889) besonderen Gesetzen vorbehalten.

Beim Handelsrecht darf der Zusammenhang mit dem BGB nicht vernachlässigt werden, auf das es Bezug nimmt. So können zB die Vorschriften über den Handelskauf (§§ 373 ff HGB) nicht ohne die Kaufvertragsregeln des BGB (§§ 433 ff BGB) verstanden und angewendet werden. Das Handelsrecht bildet gegenüber den Regeln des BGB ein Sonderrecht und geht ihnen vor. Denn das jeweils speziellere, dh den Lebenssachverhalt konkreter erfassende Gesetz geht dem allgemeineren im Range vor (lex specialis derogat legi generali) . Das HGB bringt Abweichungen vom BGB nur dort, wo dies im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse des Handelsverkehrs nötig ist. Soweit also nicht eine besondere Vorschrift des HGB die Regeln des BGB verdrängt, bleiben diese auch im Bereich des Handelsrechts maßgebend.

27

(2) Außerhalb des BGB geregelt ist der größte Teil des Rechts der Wertpapiere. Wertpapiere im weiten Sinne sind schriftliche Verkörperungen eines Rechts, deren Besitz zur Ausübung des Rechts notwendig ist. Außer den Regelungen des BGB (§§ 793 ff) und HGB sind vor allem das Wechselgesetz vom 21.6.1933 und das Scheckgesetz vom 14.8.1933 von Bedeutung.

(3) Außerhalb des BGB hat sich der gesamte Bereich des Urheber- und Verlagsrechts, des Erfinderrechts, des Rechts der Gebrauchs- und Geschmacksmusterund des Markenrechtsentwickelt. Für die genannten Gebiete bestehen jeweils besondere Gesetze (siehe Rn 290).

28

(4) Die Ordnung des wirtschaftlichen Wettbewerbshat insbesondere im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, neu gefasst 3.3.2010) und in dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, neu gefasst 26.6.2013) eine gesonderte Regelung gefunden.

Читать дальше