Das hielt den königlichen Landesvater aber nicht davon ab, seinen Landeskindern die Vorzüge des einfachen Lebens zu predigen. In ihrem Handeln sollten sie sich an den Tugenden der Bescheidenheit und des Pflichtbewusstseins orientieren. Gottesfurcht und Gehorsam standen an der obersten Stelle seines Wertekanons. An die Kompanien ließ der König tausende Exemplare des Neuen Testaments verteilen und verlangte, dass die von ihm als Anhang beigefügten Lieder gesungen werden mussten. Die Soldaten sollten sie wie Gewehrgriffe und Exerzierformationen auswendig lernen (Gass 93).

Damit „auf den Kancellen keine Prediche“ gegen die Intentionen des Herrschers gehalten würden, wies er die kirchlichen Aufsichtsorgane an, auf strenge Zucht zu achten. Wenn ein Geistlicher „direckte was gegen oder indireckte gegen die Regierungsardt Predigen sollte“, müsse sofort eingeschritten werden. Besonderen Wert legte der König darauf, dass der innerevangelische Streit keine negativen Auswirkungen auf die Wehrfähigkeit der Armee hatte. Pfarrer durften auf keinen Fall „Contrawersen tracktiren“ oder „Zenkereyen anfangen“.

„Der Unterschied zwischen unseren beiden evangelischen Religionen ist wahrlich ein Pfaffengezänk. […] Wenn man es examiniert, so ist es derselbige Glaube in allen Stücken. […] Nur auf der Kanzel, da machen sie eine Sauce, eine saurer als die andere. […] Aber es wird nicht heißen: ‚Bist du lutherisch? Bist du reformiert?‘ Es möge heißen, dass Gott die möge alle zum Teufel schicken, die Uneinigkeit verursachen.“ (Gass 94)

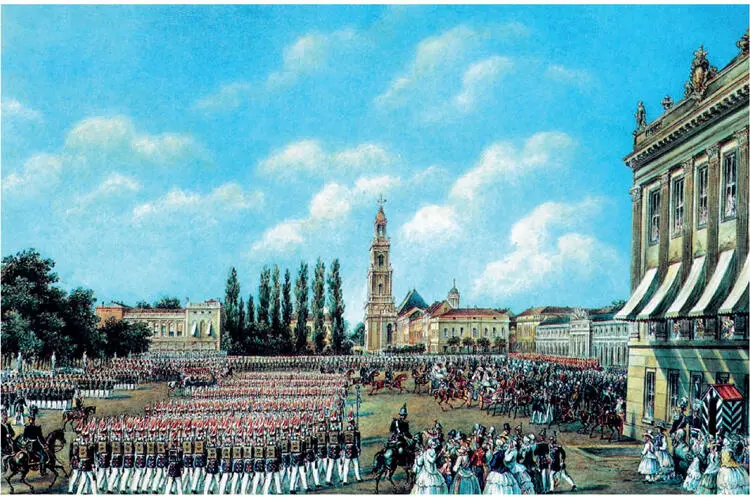

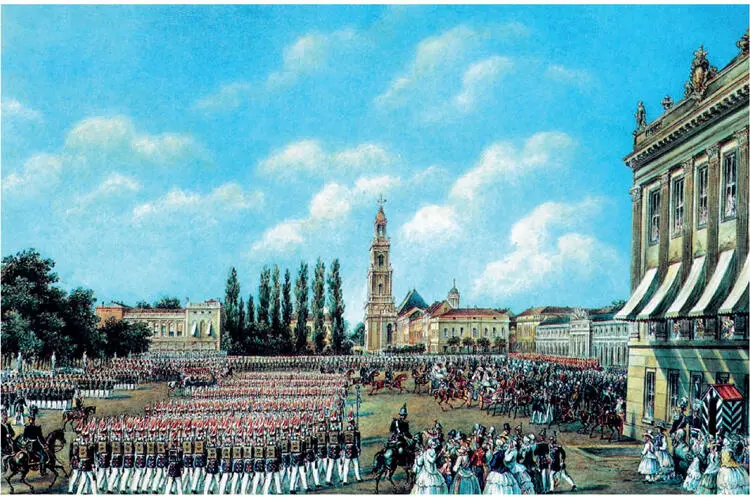

Die Garnisonkirche eignete sich wie kein anderer Ort dazu, geistliche Drillstätte des Königreichs Preußen zu sein. Für die Soldaten waren das Exerzieren und der Gottesdienst die beiden Seiten der gleichen Medaille. Hoch aufragend wie ein „Langer Kerl“ der königlichen Leibgarde überstrahlte die Garnisonkirche Stadt und Land. Niemand konnte Illusionen darüber haben, in welchem Geist sich das Königreich Preußen anschickte, den führenden Mächten Europas die Stirn zu bieten. In dem Aquarell „Parade at Potsdam“ von George Housman Thomas sieht man hundert Jahre später ein zu Ehren der britischen Königin stark geschöntes Bild des fröhlichen und farbenfrohen Exerzierens vor dem Hintergrund der Garnisonkirche.

Abb. 11: Parade im Lustgarten am 17.8.1858 zu Ehren von Queen Victoria, nach einem Aquarell von George Housman Thomas, 1860

Von dem französischen Revolutionspolitiker Gabriel de Riqueti Graf von Mirabeau stammt der viel zitierte Satz, dass es sich bei der preußischen Monarchie nicht um ein Land handle, das, wie sonst auf der Welt üblich, eine Armee besitze. Vielmehr verfüge in Preußen die Armee über einen Staat, in dem sie nur zufällig einquartiert stehe. So wie Potsdam das Zentrum des preußischen Militärstaats bildete, so die Garnisonkirche das Zentrum Potsdams.

„Im Kampf und Sieg, aber auch in der Niederlage erprobt, ist die Potsdamer Garde durch zwei Jahrhunderte hindurch der rocher de bronze, der nie schwankende Felsengrund, auf dem der preußische Staat seine Geschicke, sein Vorwärtsstreben und seinen Siegeswillen aufgebaut hat. Wo immer die Tugenden des Soldatentums gepriesen werden, da leuchtet der blanke Ehrenschild der Potsdamer Wachtparade: hier ist unbedingte Pflichterfüllung, hier ist Gehorsam bis in den Tod, Ordnung und Sauberkeit an Leib und Seele. Die Taten haben es bewiesen.

Die Wiege des Preußentums ist die Soldatenstadt Potsdam. Ohne Wehrhaftigkeit ist preußisches Denken und Wollen nicht möglich. Ja, selbst das Gottvertrauen des großen Soldatenkönigs, des Gründers der Potsdamer Garnison, ist in den soldatischen Tugenden verankert, und in dem Bethaus seiner ‚lieben Kinder‘, wie er seine Soldaten zu nennen pflegt, lässt er die Standbilder antiker Kriegsgötter aufstellen.“ (Zappe 9).

Der französische Ausdruck „rocher de bronze“ geht auf ein geflügeltes Wort Friedrich Wilhelms I. zurück, der damit die unerschütterlicher Festigkeit der preußischen Monarchie zum Ausdruck bringen wollte.

Der Raubvogel Europas

Im Englischen meint der Ausdruck „alpha predator“ (oder apex bzw. top-level predator) ein Raubtier an der Spitze der Nahrungskette. Der Adler als Beutegreifer zählt ebenfalls dazu. Als das Königreich Preußen ökonomisch und militärisch zu den anderen europäischen Großmächten aufschloss, trat es in die Gruppe der „Spitzenprädatoren“ ein. Wie im Tierreich, wo die in der Nahrungspyramide obenstehenden Karnivoren ohne äußere Fressfeinde sind, raufen sich auch die menschlichen Spitzenräuber um die gleiche Beute, wenn sie sich untereinander zu nahekommen.

Weil aus der Pentarchie der Spitzenprädatoren Frankreich und Großbritannien ihre militärischen Energien mehr auf überseeische Gebiete konzentrierten, wurde Polen zum eigentlichen Streitobjekt zwischen Russland, Österreich und Preußen, den drei Adlermächten. 1732 hatten sie im „Allianzvertrag der drei Schwarzen Adler“ versucht, sich bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Eine Übereinkunft stellte sich jedoch als unmöglich heraus, so dass aus der Interessengemeinschaft rasch Fressfeinde wurden. Das in der geographischen Mitte zwischen ihnen gelegene Polen hatte deshalb allen Grund, um seine Existenz zu fürchten (Zernack 420 f.). Die Teilung Polens, die eigentlich Aufteilung Polens heißen müsste, erfolgte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in mehreren aufeinanderfolgenden Schüben.

Friedrich, der ungeliebte Sohn Friedrich Wilhelms I., war noch Kronprinz, als er im Februar 1731 in Küstrin den berühmt-berüchtigten „Natzmer-Brief“ an seinen Kammerjunker Karl Dubislaw von Natzmer verfasste. Knapp zehn Jahre bevor er selbst die Königswürde übernahm, sprach er in aller Offenheit über die Vergrößerung Preußens als Hauptziel seiner künftigen Politik. Beim Nachdenken darüber, wie sich das preußische Territorium arrondieren ließ, fiel Friedrich als erstes Polnisch-Preußen ein, das dem Deutschritterorden nach seiner Meinung nur infolge ungünstiger Umstände abhandengekommen war. Gehöre Polen wieder zu Preußen, habe man nicht nur freie Verbindung zu den Ostgebieten, sondern könne auch die polnische Bevölkerung im Zaum halten und ihr für Preußen nützliche Gesetze vorschreiben. Außer den „sehr beträchtlichen Einkünften“, die sich aus dieser Provinz ziehen lassen würden, stand dem König in spe der Ruhm vor Augen, der auf ihn wartete. Wie Alexander der Große aus dem kleinen Makedonien wolle er aus Preußen ein Großreich machen: „Ich schreite von Land zu Land, von Eroberung zu Eroberung und nehme mir wie Alexander stets neue Welten zu erobern vor.“ ( projekt-gutenberg.org/friedri2/briefe)

Um die künftigen Kriege mit dem nötigen Nachdruck führen und siegreich beenden zu können, müssten in Preußen „Gottesfurcht und Rechtssinn über Unglauben, Parteihader, Habgier und Selbstsucht“ herrschen. Sei das der Fall, werde der preußische König unter den Großen der Welt „eine gute Figur machen und eine bedeutende Rolle spielen“. Friedrich schloss seine militärpolitische Agenda mit den pathetischen Worten:

„Ich wüschen dem preußischen Staate, dass er sich aus dem Staube, in dem er gelegen hat, völlig erhebe und den protestantischen Glauben in Europa und im Reiche zur Blüte bringe, dass er die Zuflucht der Bedrängten, der Hort der Witwen und Waisen, die Stütze der Armen und der Schrecken der Ungerechten werde. Sollte aber ein Wandel eintreten und Ungerechtigkeit, Lauheit im Glauben, Parteiweisen oder das Laster den Sieg über die Tugend davontragen, was Gott auf ewig verhüten wolle, dann wünsche ich ihm, dass er in kürzerer Zeit untergehe, als er bestanden hat. Damit ist alles gesagt.“ (Ebd.)

Читать дальше