Der psychologisch höchst interessante Natzmer-Brief macht deutlich, wie der Hass auf den tyrannischen Vater den jungen Sohn nicht von dem Wunsch abhielt, es ihm gleichzutun, ihn sogar übertrumpfen zu wollen. Nur wenige Wochen vorher hatte dieser Friedrichs besten Freund, Hans Hermann von Katte, auf der Festung Küstrin enthaupten lassen. Um seinem achtzehnjährigen Stammhalter eine Lektion zu erteilen, zwang er ihn, sich die Vollstreckung des Todesurteils mit eigenen Augen anzusehen. Das todeswürdige Vergehen der beiden hatte in dem Versuch bestanden, dem Militärzwang und der Erziehungsgewalt des Despoten zu entfliehen. Der in der Literatur oft beschriebene Zynismus Friedrichs des Großen lag in der Auflehnung gegen den sadistischen Vater und dem gleichzeitigen Verlangen begründet, seine Position einzunehmen.

Keine sechs Monate, nachdem Friedrich II. am 31. Mai 1740 selbst den Königsthron bestiegen hatte, ordnete er im Geist des Natzmer-Briefes bereits im November des gleichen Jahres die Mobilmachung an. Am 11. Dezember stellte er Österreich ein Ultimatum und fünf Tage später fiel er, ohne eine Antwort auch nur abzuwarten, mit 27000 Soldaten in Schlesien ein. Der militärischen Überlegenheit des Gegners nicht gewachsen, musste das Haus Habsburg sein wirtschaftlich wichtigstes Territorium dem Haus Hohenzollern überlassen. Preußen konnte dadurch sein Gebiet und seine Bevölkerung um ein Drittel vergrößern. Außerdem verschaffte es sich Zugriff auf die schlesische Textilproduktion.

Die Tinte unter den am 28. Juli 1742 geschlossenen Friedensvertrag zwischen Preußen, Österreich und Sachsen war noch nicht trocken, als Friedrich bereits mit den Vorbereitungen für den nächsten Feldzug begann. Am 12. August 1744 rückte er mit einer Armee von 80000 Mann in Böhmen ein. Auch der Zweite Schlesische Krieg endete mit einem Sieg Preußens, das im Frieden von Dresden Schlesien dauerhaft zugesprochen bekam. Zum Vertragsabschluss am 25. Dezember 1745 komponierte Johann Sebastian Bach seine berühmte Weihnachtskantate „Gloria in excelsis Deo“, die im Rahmen eines Dankgottesdienstes am ersten Weihnachtsfeiertag in der Leipziger Universitätskirche aufgeführt wurde (Langer 2014). Sachsen hatte unklugerweise die Seiten gewechselt und büßte seinen Fehler mit der Heimsuchung durch preußische Truppen. Diese hielten seit November 1745 Leipzig besetzt.

Bachs Loblied auf die „Ehre Gottes in der Höhe“ kam allerdings verfrüht. Verglichen mit dem, was die kursächsischen Lande ein Jahrzehnt später im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) zu erleiden hatten, waren die beiden ersten Schlesischen Kriege ein Kinderspiel. Auf alles Förmliche verzichtend, marschierte der preußische König bei seinem dritten Waffengang am 29. August 1756 ganz ohne Kriegserklärung in Sachsen ein. Nicht nur dort zerstörten der Krieg und seine Begleiterscheinungen die Lebensgrundlage weiter Teile der Bevölkerung. Plündernde und marodierende Soldaten stahlen das Vieh und nahmen sich auch sonst noch, was sie brauchen konnten. Zusammen mit der regulären Requisitionspraxis führten die Verluste bei Ernte und Saatgut viele an den Rand des Abgrunds. Nach der neuerlichen Besetzung Leipzigs verlangte Friedrich der Große im November 1760 von der Stadt eine Kontributionsleistung von mehr als einer Million Taler. Besonders hohe Profite warf die Ausplünderung Sachsens durch die Verschlechterung des Edelmetallgehalts in der Dresdner und Leipziger Münze ab. Preußen nahm auf diesem Wege etwa 25 Millionen Taler ein und konnte dadurch ein Siebtel seiner Kriegskosten bestreiten (Mittenzwei 109).

Nach der Reichsexekution gegen Preußen wuchs sich der Kampf um die Vorherrschaft in Mitteleuropa zu einem ausufernden und nicht mehr steuerbaren internationalen Konflikt aus. Als Briten und Franzosen begannen, sich einen Kolonialkrieg um ihre überseeischen Einflusszonen zu liefern, nahm er fast schon die Dimension eines Weltkrieges an. Der Blutzoll, den allein die Untertanen Preußens im Siebenjährigen Krieg zu entrichten hatten, belief sich mit 400000 Menschen auf etwa zehn Prozent der Bevölkerung (Mittenzwei 130). Daran gemessen war Friedrich der Große einer der größten Kriegsverbrecher seiner Zeit.

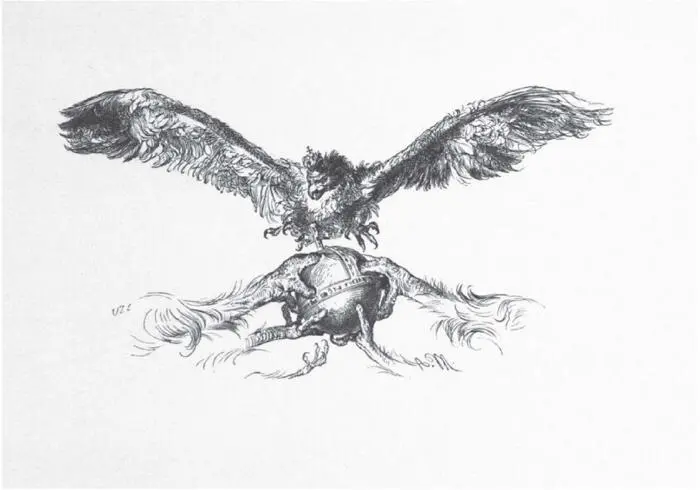

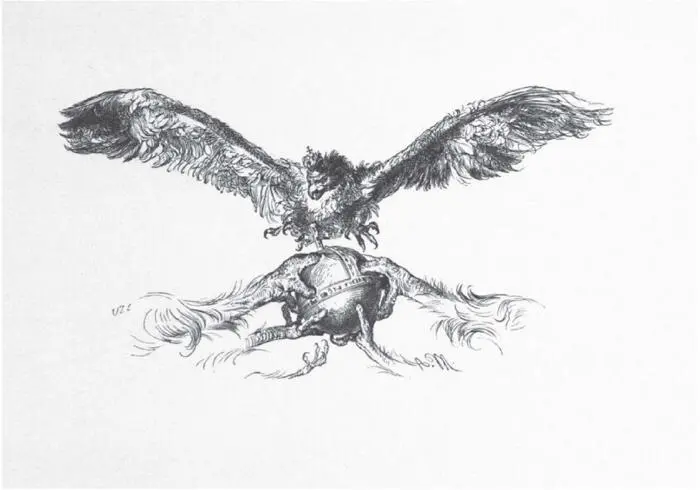

Für seine Rechtfertigung bediente sich der preußische König selbstverständlich auch religiöser Argumente. So schrieb er im Juli 1756 in einem Manifest gegen Österreich, dass er für „die Sache des Protestantismus und der deutschen Freiheit vor den Unterdrückungsgelüsten des Wiener Hofes“ streite ( www.projekt-gutenberg.org/friedri2/7krieg/chap002.html, 113). Aus seiner Sicht hatten sich die beiden katholischen Mächte Frankreich und Österreich im Versailler Vertrag am 1. Mai 1756 zusammengetan, um gemeinsam ihre Krallen in den deutschen Reichsapfel zu schlagen. Dem preußischen Aar fiel deswegen die Aufgabe zu, die kreuztragende Weltkugel, den Globus cruciger, gegen die dreisten Angriffe der Feinde zu verteidigen.

Abb. 12: Der preußische Adler schützt den Reichsapfel, in den Frankreich und Österreich bereits ihre Krallen geschlagen haben.

Die Legende von einem neuen Religionskrieg wurde von Friedrich II. bewusst gefördert und mit Hilfe antikatholischer Flugschriften verbreitet (Mittenzwei 113). Indem er unter den Protestanten ein tief eingewurzeltes Feindbild wachrief, gelang es dem propagandistisch versierten König, breite Zustimmung für seine Kriegsziele zu erlangen. Als der plötzliche Tod der Zarin Elisabeth Anfang 1762 mit Peter III. einen propreußischen Herrscher in Russland an die Macht brachte, verklärte er das Ereignis als „Mirakel des Hauses Brandenburg“. Gott selbst habe in die Geschichte eingegriffen und durch die Schwächung des Gegners das Mutterland der Reformation vor dem Untergang bewahrt.

Die Siege, die Friedrich II. errang, beruhten in hohem Maße auf dem Fundament, das sein Vater durch den gemeinsamen Ausbau der Armee und des Militärkirchenwesens gelegt hatte. Der Satz „Wir müssen Preußen als einen Militärstaat betrachten; alles muss darauf eingestellt sein.“ stammt zwar aus dem Politischen Testament Friedrichs des Großen (Mittenzwei 133). Doch er könnte genauso gut auch von Friedrich Wilhelm I. formuliert worden sein. Friedrich, der die bigotte Frömmelei seines Vaters verabscheute, wusste besser als dieser, dass die Ausübung der politischen Herrschaft nicht mehr nur dem eindimensionalen Schema von Befehl und Gehorsam folgen konnte. Wenn es darum ging, von den Untertanen den Einsatz von Leib und Leben zu verlangen, bedurfte es ein Stück weit ihrer Zustimmung und eines gewissen Grades an „Freiwilligkeit“. Warum sollte man für die Ruhmsucht des Königs und den Pomp seiner Höflinge das eigene Leben aufs Spiel setzen? Nichts war besser geeignet als die Religion, um zwischen dem Wollen des Regenten und dem Tun des Volkes eine Verbindung herzustellen. Im Krieg steht der Appell an gemeinsame religiöse Werte immer hoch im Kurs. Sie führen dem Soldaten vor Augen, dass sein Tun einem höheren Zweck dient und dass er seine Pflicht selbst im Angesicht des Todes ohne Murren zu erfüllen hat.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.