La interpelación de la actualidad insiste en la antología, y da cuenta de los puntos de anclaje en el presente para partir, desde allí, hacia incursiones de largo alcance en sentido histórico. Esto se deja apreciar en algunos textos como el dedicado, de modo más destacado por su urgencia y cercanía, a los virus e infecciones en el cine. La pedagogía de León se hace protagónica y redobla su eficacia en aquellos otros escritos originados en el contexto de un simposio, como los dedicados a Pier Paolo Pasolini o Terence Fisher, donde ordena un conjunto intrincadísimo como el de la figura y la obra del cineasta italiano a partir de su mixtura entre arcaísmo y modernidad, o donde analiza refinadamente el sistema formal del británico, conectando los territorios de las letras y el cine.

Se trata, entonces, de detectar las marcas del pasado en el presente, y de examinar las formas en que lo pasado se presenta desde ángulos reveladores en la contemporaneidad. Aquello que Chacho me advertía como una riesgosa frecuentación de lo dispar se revela, más bien, como la posibilidad de conectar épocas y experiencias diversas mediante la operación de esa magnífica máquina del tiempo que es el cine. Muestra cabal de esas conexiones que subyacen a cuestiones presuntamente disímiles las brinda el significativo segmento que componen sus textos dedicados, en circunstancias muy diferentes pero con consonancias importantes, a ese paradigma de modernidad radical que fue Orson Welles. El autor examina desde las configuraciones del film noir o las peripecias del rescate y reconstrucción hipotética de El otro lado del viento , para rendirse ante la evidencia de un cine en pleno movimiento en este vertiginoso presente, pese a la desaparición física del realizador en 1985.

Señalamos, en los tramos iniciales de este prólogo, que el hilo conductor que atraviesa esta antología radica no tanto en sus coincidencias temáticas como en el constante ejercicio de un modo de vinculación con el cine, que cabe caracterizar como fundamentalmente crítico. Porque más allá de las figuras del analista, del historiador y del teórico, en León está vigente la función del crítico, en la medida en que sus lazos con el cine forman parte de una relación puesta a prueba cada día en su cotidiano contacto con la escritura, desde que comenzó a medir sus relaciones con el cine frente a la página en blanco, allá por los tempranos años sesenta del siglo pasado. Esta condición de crítico cinematográfico no es tanto un perfil profesional, sino una necesidad vital, ligada a una cinefilia vitalicia.

En las páginas de este volumen hay varios pasajes clave sobre la cinefilia y sus efectos, no solo en la cultura cinematográfica, sino en cada espectador. No tengo registro de que en la cultura rioplatense encontremos un término equivalente al de cinemero , que León explica y diferencia del cinéfilo. Pero se entiende perfectamente que esta figura remite a aquellos que mantienen una relación de interés y atracción por el cine, que puede pasar desde la simple mirada de turista ocasional hasta la más seria y patológica adicción, pero ambas opciones se mantienen equidistantes de eso que se designa como cinefilia. Esta última ha sido una posición decisiva en no pocas elecciones y misiones de la crítica de cine, en una tradición a la que León adhiere a lo largo de su trayectoria. Así como se trata de sostener y ampliar un diálogo, ampliando el impacto emotivo y los efectos cognitivos de una película, y de transmitir, en ese sentido que evocamos de Bergala, una cierta conciencia de —y confianza en— los poderes del cine, lo que está en juego en estos textos asume la posibilidad de realizar cierto pasaje.

En un número temprano de la revista Trafic , Bernard Eisenschitz señalaba con perspicacia que había cineastas viajeros y cineastas barqueros, apelando a la recurrente figura del passeur , el barquero. Algunos cineastas proponen, sobre todo, que el espectador presencie un viaje, mientras otros intentan transportarlo desde un territorio hacia otro, para dejarlos proseguir hacia un nuevo horizonte. Y en ese pasaje no resulta nada extraño que además del transporte lo que cambia es la condición del transportado. Esta figura del passeur fue, recordemos, fundamental para pensar la misión de la crítica en alguien como Serge Daney: más que informar, expresar una opinión o cultivar un gusto, lo que estaba en juego era ni más ni menos que la propiciación de un pasaje ofrecido a los espectadores. Así lo subrayó Víctor Erice, poco después de la desaparición de Daney, en un breve y revelador texto de homenaje donde en el vocablo original passeur enfatizaba la capacidad no de traficar bienes materiales de una a otra orilla, misión más bien de contrabandistas, sino la de permitir que los sujetos pasaran de uno a otro territorio, transformando su propia condición en dicho tránsito.

El barquero por excelencia, nos informan los viejos mitos, es el viejo y temible Caronte, cuya barca cruzaba el Aqueronte (en algunos relatos era la Estigia) para transportar las almas al Hades. La tradición suele mostrar a Caronte como un personaje entrado en años aunque corpulento, vestido con harapos, hosco y de gesto amenazante, empuñando el remo más para guiar su barca que para darle impulso. Así lo pintó Patinir y lo grabó Doré. No debemos olvidar que uno de los afluentes principales de la Estigia era el Leteo, el río del olvido. La escritura de Isaac León Frías, aunque no adopte la pedagogía pesimista de un Godard, batalla permanentemente contra las fuerzas del olvido que motorizan un entorno audiovisual orientado a la generación de un perpetuo estado de novedosa y urgente actualidad, de culto de la novedad constante. Encarna una misión de passeur que lo alinea con Caronte. Aunque su prestancia y afabilidad lo ubiquen en las antípodas del hirsuto personaje mitológico, León domina su embarcación, sabe reconocer las corrientes y conecta las orillas que hacen falta, llevando a sus lectores hacia nuevos ámbitos.

Dejo para el final de este prólogo una breve mención a la sentida dedicatoria que en su misma portada el autor hace a José Carlos Avellar, Luis Ospina y Jorge Jellinek, cuyas pérdidas lamentamos largamente en los últimos años. Con su infaltable presencia en cada festival, estos amigos convergían en su espíritu crítico y la capacidad de promover mediante la escritura, la programación o curaduría, un contacto renovado con el cine que importa. En la dedicatoria son certeramente designados como embajadores del cine. También estos tres grandes y extrañados amigos fueron ejemplares passeurs , de esos que no solamente ofrecían generosamente el transporte sino que también invitaban a remar en aguas que exploraban con infatigable optimismo crítico. Ese mismo ánimo, admirable e intacto, es el que se sostiene en Chacho y se trasluce en estas páginas. Junto a la imprescindible memoria, la voluntad de descubrimiento y la confianza en un cine que es cada vez más necesario en estos tiempos que nos tocan vivir.

Eduardo A. Russo

Buenos Aires, 15 de marzo del 2021

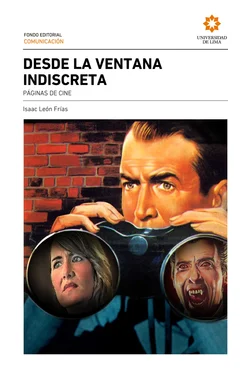

Una nueva antología

A diferencia de las antologías que he venido publicando desde el 2008 ( Grandes ilusiones , Imitación de la vida , Tierras bravas , El cine en las entrañas y El cine en fuga , además de los tres volúmenes de la antología de Hablemos de Cine ) que reunían textos escritos entre 1965 y el fin de siglo, en esta se agrupan artículos redactados en los 21 primeros años del siglo XXI. Una buena parte procede de la revista Ventana Indiscreta , entre ellos todos los que componen los capítulos 2y 3. Algunos otros aparecieron en el blog Páginas del diario de Satán y los menos en otras publicaciones. El primer capítulo, dedicado a las escenas de arranque de algunas películas de Hitchcock es inédito y formaba parte de un proyecto de análisis de las escenas iniciales en películas de diversos autores que he ido dejando pasar en tanto otros trabajos me pedían mayor celeridad. Por cierto, esos textos iniciales son una razón, aunque no la más importante como veremos luego, de la elección del título de este libro.

Читать дальше