1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 Die einfachste Form der Mehrstimmigkeit war das Halten des Haupttons ( Finalis ) als Dauerton parallel zur Melodie. Dieser Ton wurde auf einem Vokal gesungen und zeitweilig auf eine angrenzende Tonhöhe verschoben, um in Verbindung mit der Hauptmelodie gefälliger zu klingen. Auch heute noch gibt es Traditionen mit einem gleichbleibenden Ton als Begleitung, wie die sufistische Qawwali-Musik in Indien und Pakistan oder die Dudelsackmusik.

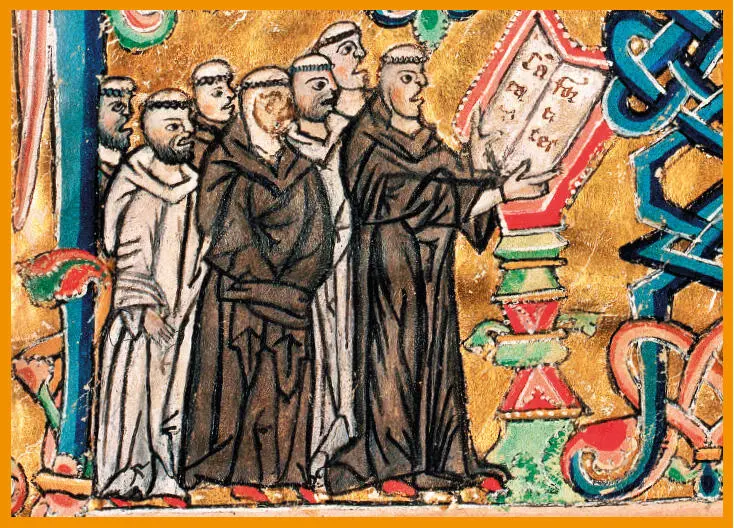

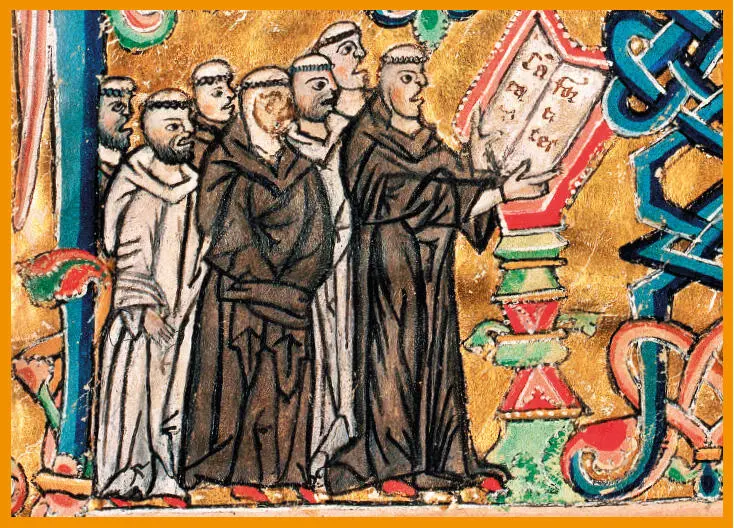

Zisterziensermönchedes Stifts Zwettl in Österreich beim Chorgesang. Die Miniatur ziert das Graduale Cisterciense , ein um 1268 entstandenes Buch für die Liturgie.

Die Hinwendung zur Polyphonie wurde nicht überall gutgeheißen. Einige Kleriker protestierten heftig dagegen – vor allem der englische Kardinal Robert de Courçon, der die neue Form für weibisch hielt. In seiner Summa schrieb er: »Wenn ein lüsterner Prälat solch schamlose Sänger fördert, damit diese Art von frevelhafter Straßenmusik in seiner Kirche zu hören sei, glaube ich, dass er mit der Krankheit der Simonie infiziert ist.« Andere assoziierten die ineinander verschlungenen Männerstimmen der Polyphonie mit Sodomie und erklärten den neuen Musikstil als sündhaft.

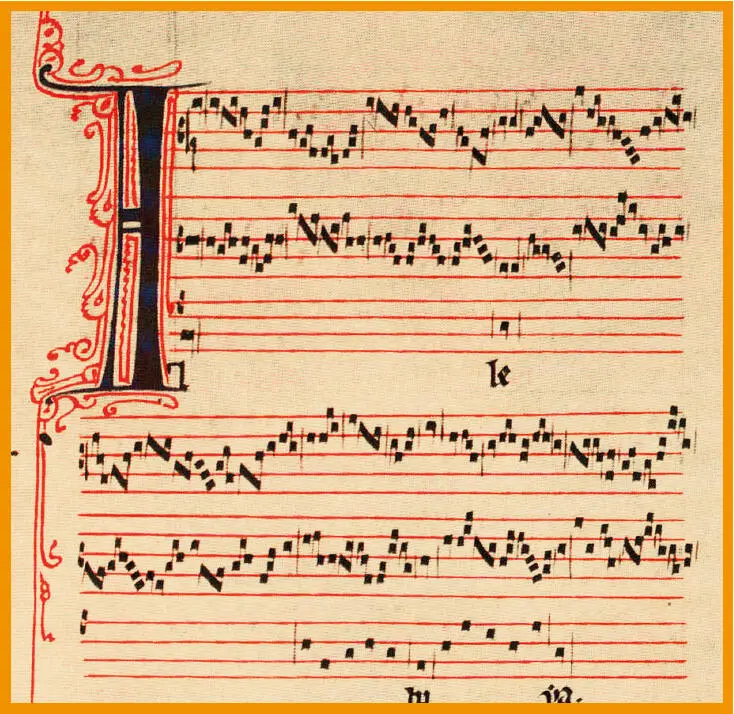

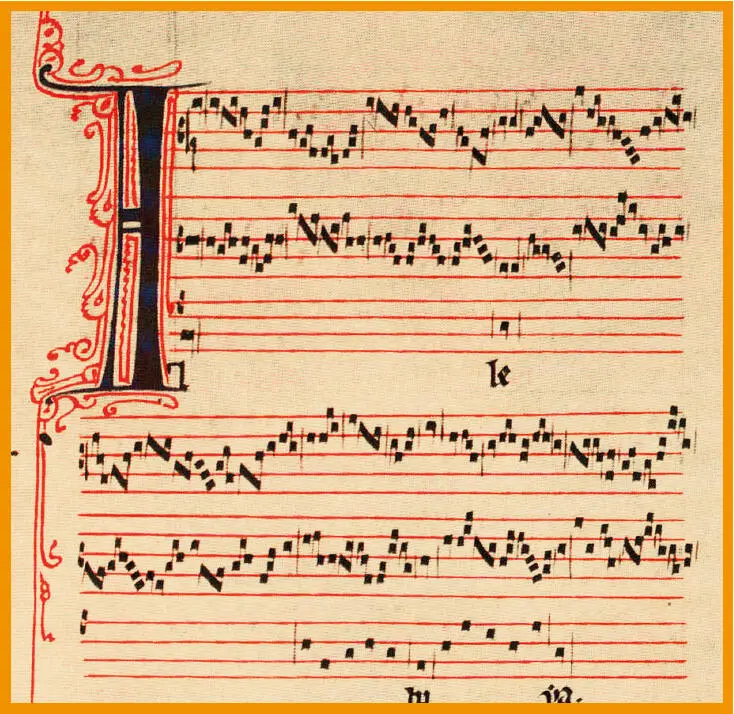

Perotins Alleluia nativitas ist für drei Stimmen geschrieben. Wie man hier sieht, variiert die Anzahl der Notenlinien im Unterschied zu unserem heutigen Fünfliniensystem.

Die ersten Werke, die den mehrstimmigen Gesang zu erklären versuchten, waren um 900 die Musica enchiriadis (»Handbuch zur Musiklehre«) und ihr Begleittext Scholia enchiriadis . Als einfachste Form der Mehrstimmigkeit stellen die Verfasser des Handbuchs das Singen in verschiedenen Oktavlagen vor. Diese Technik, die man im alten Griechenland »magadisieren« nannte, wird auf natürliche Weise beim Unisono-Gesang von Männern und Knaben angewendet.

Neben dem Singen in Oktaven konnte eine Melodie auch durch parallele Quinten ergänzt werden. Außerdem wurde eine Hybridtechnik vorgestellt, bei der die Begleitstimme ( Vox organalis ) einstimmig mit der Hauptstimme ( Vox principalis ) beginnt, dann so lange auf dem Ton beharrt, bis die Hauptstimme sich bis zum Quartabstand entfernt hat, dann beide Stimmen parallel in Quarten geführt werden, ehe sie sich am Ende wieder unisono vereinen. Die Vox principalis ist ein gregorianischer Choral und liegt über der Begleitstimme.

»Magister des Organum … setzen junge und ahnungslose Personen weibischen Bardengesängen aus. «

Robert de Courçon Englischer Kardinal (um 1160–1219)

Obwohl das einfache Organum mehr als eine Stimme umfasst, wird diese Art Gesang von modernen Autoren nicht als »Polyphonie« bezeichnet, da beide Parts nicht voneinander unabhängig sind. Mehrstimmigkeit zu erzeugen, indem man einfach der Hauptmelodie in einer anderen Oktave folgt, bereichert zwar den Klang des Gesangs, macht die zweite Stimme jedoch, was Form und Bewegung angeht, zu einer Sklavin der Hauptstimme. Musiktheoretiker sprechen deshalb eher von »Heterophonie« (Ausschmückung der Melodielinie).

2014 entdeckte man in der British Library in einer Handschrift aus der Zeit um 900 ein kurzes Organum-Stück für zwei Stimmen, die sich unabhängig voneinander bewegen. Wie es scheint, waren Ende des 9. Jahrhunderts einige Sänger in Nordwestdeutschland bereits mit dieser Organum-Technik vertraut. Auch wenn dies ein Einzelfall blieb, gilt dieses Stück mit dem Titel Sancte Bonifati martyr (»Hl. Bonifatius der Märtyrer«) als das älteste notierte polyphone Musikstück, das uns bekannt ist.

Das Winchester Tropar (um 1000), ein Manuskript in zwei Büchern, das einige Jahrzehnte nach Sancte Bonifati martyr in der Kathedrale von Winchester aus französischen Quellen kopiert wurde, gibt Einblick in die monastische Musik Englands vor der Eroberung durch die Normannen. Der zweite Band des Winchester Tropar enthält 174 Organa, was ihn zur ersten umfassenden Sammlung polyphoner Kompositionen macht. Allerdings setzt die Notation bei den Sängern offenbar gewisse Grundkenntnisse des Repertoires voraus, denn die Neumen ohne Notenlinien zeigen weder in der Hauptstimme noch in der Begleitstimme die genaue Tonhöhe an, was eine akkurate Transkription dieser Stücke sehr erschwert.

Ein Jahrhundert nach dem Winchester Tropar zeigen die Organa der St.-Martial-Handschriften (aus Limoges, am Jakobsweg gelegen) eine größere Selbstständigkeit der beiden Stimmen. So auch im Codex Calixtinus (um 1140) aus Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. Die Notation war, was die Tonhöhe anging, weniger zweideutig als im Winchester Tropar , und sie legt den Schluss nahe, dass das Repertoire größtenteils in einem bestimmten Rhythmus gesungen wurde. Die Begleitstimme liegt nun über der Hauptstimme. Die Stücke sind fast alle zweistimmig und teilweise melismatisch, das heißt, die höhere Stimme war reicher ausgeschmückt als die tiefere Stimme. Der Codex Calixtinus enthält die vermutlich erste notierte dreistimmige Komposition mit dem Titel Congaudeant catholici .

Während die Kathedrale Notre Dame auf der Île de la Cité in Paris in die Höhe wuchs, entstand neben der Haltetonfaktur die Discantusfaktur. Bei Ersterer teilen sich die beiden Stimmen in eine ausgeschmückte, melismatische Vox organalis über einer Vox principalis mit vorranig langen Noten. Diese Unterscheidung spiegelt sich in den neuen Begriffen tenor (»haltend«) und duplum (»zweite Stimme«) wider. Bei Letzterer singen beide Stimmen Note gegen Note.

Leonin gab seinen Kompositionen eine rhythmische Struktur – der Beginn der sogenannten »Modalnotation«. Die Modalrhythmik steuert den Rhythmus einer Komposition nach sechs metrischen Mustern, die dem klassischen Versmaß entsprechen. Zum Aufschreiben benutzte man zwei Notenwerte, longa und brevis (lang und kurz), die Dauer der Noten war abhängig vom Kontext. Leonins Entwicklung des Organums im Discantusstil ist zum Teil auf diese Innovation zurückzuführen.

»[Perotin] notierte seine Bücher getreu nach Gebrauch und Gewohnheit seines Meisters und sogar noch besser. «

Anonymus IV

Perotin überarbeitete Leonins Discantuspartien, gab ihnen mehr Rafinesse und komponierte sogar drei- und vierstimme Organa ( tripla und quadrupla ). Davon war der Bischof von Paris so begeistert, dass er 1198 die Aufführung von Perotins vierstimmigen Werken Viderunt omnes und Sederunt principes am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag anordnete.

Perotin,von Anonymus IV auch Meister Perotin genannt, soll von etwa 1160 bis nach 1200 gelebt haben. Die Illustration zeigt ihn mit einem Glockenspiel in Notre Dame in Paris.

Читать дальше