Der neue Stil blieb nicht allein den Messgesängen vorbehalten. Es wurden auch kurze Stücke mit neuem Text, sogenannte Motetten, verfasst. Manchen lagen geistliche Texte zugrunde, aber eine ganze Reihe »seriöser« Komponisten schrieb polyphone Motetten auf der Grundlage weltlicher Gedichte. Mit der heraufziehenden Renaissance verlor die Kirche ihren Alleinanspruch auf Musik. Geistliche und weltliche Musik wurden ebenbürtig und begannen Seite an Seite zu florieren.

PSALMODIE IST DIE WAFFE DER MÖNCHE

CHORALGESANG (6.–9. JH.), ANONYM

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Choralgesang

FRÜHER

Um 1400 v. Chr.In der Stadt Ugarit in Nordsyrien werden religiöse Hymnen in fragmentarischer Notation auf einer Lehmtafel festgehalten.

Um 200 v. Chr.–100 n. Chr.Das »Seikilos-Lied« auf einem Grabstein nahe Ephesos in der Türkei ist das älteste, vollständig erhaltene, in Notation verfasste Musikstück.

SPÄTER

1562–1563Das Kirchenkonzil von Trient verbietet das Singen von Sequenzen, einer Ausschmückung des schlichten Choralgesangs.

1896Mit dem Liber Usualis versuchen die Mönche der Abtei zu Solesmes, den durch jahrhundertelangen Gebrauch verfälschten gregorianischen Gesängen ihre ursprüngliche Form wiederzugeben.

Die frühe christliche Kirche begann als jüdische Sekte, deshalb hatten die Liturgien dieses neuen Glaubens viel mit denen der jüdischen Gottesdienste gemeinsam, wie etwa das wiederholte Sprechen oder Singen von heiligen Texten und Gebeten. Die Christen konzentrierten sich insbesondere auf bestimmte Rituale wie das Nachstellen des letzten Abendmahls und das Singen von Psalmen, das Lesen der Bibel und das Gebet, mit denen die Feste und Feiertage der neuen Kirche begangen wurden. Im Lauf der Zeit entwickelten sich daraus die Heilige Messe und das Stundengebet (mehrmals tägliche Zusammenkünfte einer Ordensgemeinschaft zum Gebet).

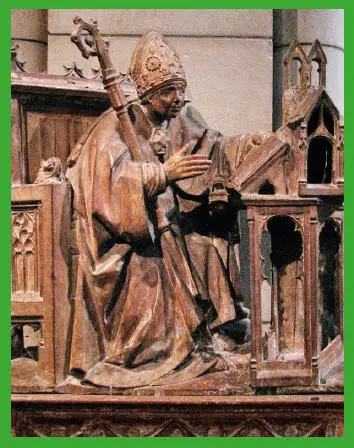

Der hl. Ambrosiusin seinem Studierzimmer (Holzschnitzerei um 1500). Für den römischen Bischof war die Hymne, ein Lobgesang, ein elementarer Teil des Gottesdienstes.

Mit dem Christentum verbreiteten sich auch dessen Zeremonien. Diese wurden in den Sprachen der Gemeinschaften gefeiert, in denen sie wurzelten, etwa Aramäisch in Palästina und Griechisch in Rom. In der Folge entwickelten sich unterschiedliche Riten wie der mozarabische in Spanien, der gallikanische im römischen Gallien und der ambrosianische, benannt nach Ambrosius, einem mailändischen Bischof des 4. Jahrhunderts.

Von diesen frühen Liturgien blieben nur die römischen und ambrosianischen Choräle erhalten. Wegen ihrer einfachen Melodien ohne Begleitung, die in einer Art Sprechgesang die unmetrische Prosa von Gebeten, Psalmen und der Heiligen Schriften wiedergeben, wurden sie auch Cantus planus (lateinisch für ebener, einfacher Gesang) genannt. Trotz ihrer Unstrukturiertheit folgte diese Musik weitestgehend dem altgriechischen modalen System der siebentönigen Oktaven mit fünf Tönen und zwei Halbtönen.

Es gab responsoriale und antiphonale Choräle. Unter Ersterem versteht man kunstvollere Solo-Gesänge mit einer Antwort des Chors. Die Melodien der antiphonalen Choräle sind einfacher, und der Gesang wechselt zwischen Chor und Gemeinde.

Sowohl der römische als auch der ambrosianische Choralgesang kannten diese beiden Formen, doch der ambrosianische war eleganter und feierlicher als der römische. Er griff verstärkt auf das Melisma zurück, bei dem eine ganze Tonfolge oder Melodie auf einer Silbe gesungen wird, wie es auch heute noch im Nahen Osten und in Asien üblich ist.

Um die Mitte des ersten Jahrtausends gab es so viele unterschiedliche Riten und Choräle, dass Papst Gregor I. (590–604) versuchte, sie zu vereinheitlichen. Er stärkte den römischen Ritus und soll die Gründung einer päpstlichen schola cantorum (Chorschule) initiiert haben.

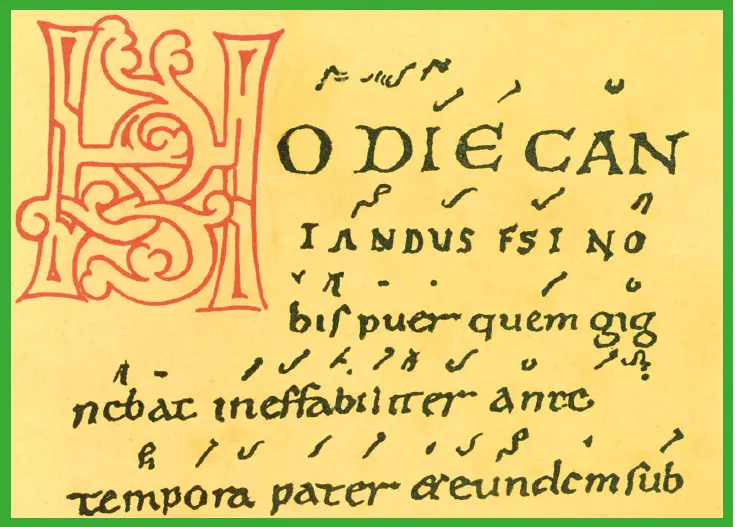

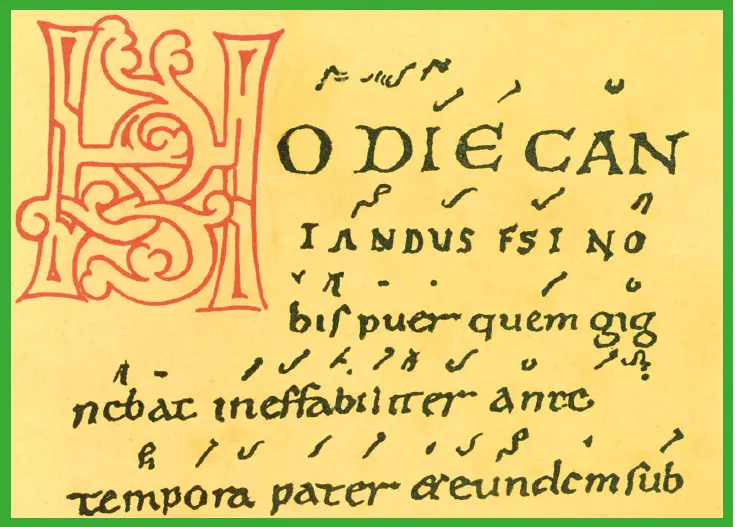

Der gregorianische Choral Hodie Cantandus (»Heute müssen wir singen«) des irischen Mönchs Tuotilo aus dem 10. Jh. wurde in dieser Handschrift mit Neumen versehen.

Unter Pippin und Karl dem Großen wurden römische Gesänge durch Elemente des ebenfalls gebräuchlichen gallikanischen Stils bereichert. Aus dieser erweiterten Sammlung erwuchsen schließlich die heute noch gesungenen gregorianischen Choräle. Sie bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung der Musik und ihrer Notation in Mittelalter und Renaissance.

Die Heilige Messe

Erst etwa im 11. Jahrhundert nahm die Heilige Messe ihre endgültige Form an. Ihre Musik, das Graduale, ist in einem gleichnamigen Chorbuch enthalten, das sich wiederum in das Ordinarium (gleichbleibende Texte) und das Proprium (nach Anlass wechselnde Texte) unterteilt.

Das Ordinarium beinhaltet fünf Gesänge. Der erste, Kyrie eleison (»Herr, erbarme dich«), ist ein altgriechischer Text (die Sprache des römischen Ritus bis etwa zum 4. Jahrhundert); der zweite, Gloria in excelsis Deo (»Ehre sei Gott in der Höhe«), wurde im 7. Jahrhundert eingeführt; der dritte, das Credo (»Ich glaube«), wurde 1014 aufgenommen (soll jedoch aus dem 4. Jahrhundert stammen); und der vierte Gesang, das Sanctus (»Heilig«), wurzelt in der jüdischen Liturige und wurde vor Papst Gregors I. Reform Teil des römischen Ritus. Der fünfte, Agnus Dei (»Lamm Gottes«), wurde im 7. Jahrhundert von einem syrischen Ritus übernommen.

Der Ritus der Heiligen Messebasiert auf dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern (Illustration aus einer Handschrift des 6. Jh.).

UT, RE, MI, FA, SOL, LA

MICROLOGUS (UM 1026), GUIDO V. AREZZO

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Frühe Formen der Notation

FRÜHER

500Der römische Senator und Philosoph Boethius verfasst das Lehrbuch für Musiktheorie De institutione musica , das noch im 16. Jh. im Gebrauch ist.

935In Frankreich benennt Odo von Cluny in seinem Werk Dialogus de musica die Tonhöhen zum ersten Mal mit den Buchstaben A bis G.

SPÄTER

1240In Paris verfasst Johannes de Garlandia De mensurabili musica , in dem er die Notation von Rhythmus beschreibt.

Читать дальше