Hildegard wuchs unter der Anleitung der jungen Visionärin Jutta von Sponheim auf. Mit Unterstützung von Jutta und einem Mönch namens Volmar aus der Abtei Disibodenberg lernte Hildegard die Psalmen und Gesänge des Kirchenjahres, studierte das Psalterspiel (ein altes Saiteninstrument) und die lateinische Schrift. Wie Jutta erklärte sich auch Hildegard als von Gott inspiriert und behauptete, »nie Neumen oder einen anderen Teil der Musik gelernt zu haben«. Ob diese Behauptung stimmte, ist nicht überliefert, doch sie mag ein Versuch gewesen sein, sich von einer Bildung zu distanzieren, die Frauen im 12. Jahrhundert normalerweise nicht zugänglich war. Die männliche Obrigkeit hätte es als direkte Bedrohung empfinden können, wenn eine Frau Wissen über das Trivium (die rhetorischen Künste) oder das Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiktheorie) besaß oder die Auslegung der Bibel lehrte.

Hildegards bekanntestes Werk Ordo virtutum (»Das Spiel der Tugenden«) ist die älteste erhaltene Moralität und eines der ersten bekannten Musikdramen. Es enthält über 80 Melodien und 20 Gesangsrollen und wurde vermutlich von den Nonnen aus Hildegards Orden aufgeführt. Thema des Dramas ist der Kampf um eine Seele ( Anima ), den 17 Tugenden (mit der Demut als ihre Königin) mit ihrem Gegenspieler Diabolus (dem Teufel) austragen. Diabolus, dessen Rolle vielleicht von Hildegards Freund und Schreiber Volmar übernommen wurde, fehlt jegliche Harmonie, und er artikuliert sich in gesprochenen Einwürfen.

Teile der Gesänge werden in einem einfacheren Stil im Chor gesungen, andere solistisch in einem virtuoseren Stil. Wenn sich die Tugenden einzeln vorstellen, wird die Musik ausdrucksvoller und lebhafter. Der mitreißende Gesang von Humilitas (Demut), Fede (Glaube) und Spes (Hoffnung) ermuntert ihre Schwestertugenden zu einer leidenschaftlichen Antwort. Die originale Notation ist jedoch kaum vorhanden. Heutige Aufnahmen mit Geigen, Flöte und mehrstimmiger Begleitung sind lediglich moderne Interpretationen dieser Skizze.

»Ich sah ein überaus stark funkelndes Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte mein Gehirn … und plötzlich hatte ich die Einsicht in den Sinn und die Auslegung. «

Hildegard von Bingen

Hildegards Briefe offenbaren ihren Status als »Seherin und Mystikerin«. Dies gab ihr nicht nur die Freiheit, selbst dem Papst einen strengen Rat zu geben, sondern auch, sich musikalisch auszudrücken. Sie betonte oft die transzendente Herkunft ihrer Werke. Musik verband sie mit dem verlorenen Paradies, bevor Adam und Eva von der verbotenen Frucht naschten und damit den Untergang der Menschheit herbeiführten. Ihre Texte standen für sie im Dienst der Musik, damit »diejenigen, die sie hören, etwas über die inneren Dinge lernen«.

Hildegard von Bingen

1098 als jüngstes Kind einer niedrigen Adelsfamilie geboren, verbrachte Hildegard ihre ersten Lebensjahre in Bermersheim, südlich von Mainz. Sie war von kränklicher Natur, und bevor sie fünf Jahre alt war, suchten sie bereits erste Visionen heim. Ihre Familie wurde darauf aufmerksam, als sie die Farbe eines ungeborenen Kalbes vorhersagte. Mit etwa acht Jahren wurde sie Schützling von Jutta von Sponheim, einer Visionärin, die als Einsiedlerin bei der Abtei am Disibodenberg lebte.

Die Klause der Frauen wurde später für Aspirantinnen geöffnet, und mit 14 Jahren wurde Hildegard Benediktinernonne. Nach Juttas Tod 1136 wurde Hildegard mit 38 Jahren Leiterin der religiösen Gemeinschaft. Sie behielt diese Rolle bis zu ihrem Tod 1179, fand jedoch auch Zeit, drei Bücher über visionäre Theologie, wissenschaftliche Werke und religiöse Verse zu schreiben.

Weitere Hauptwerke

Um 1150 Symphonia armonie celestium revelationum

WER SINGT, BETET DOPPELT

MAGNUS LIBER ORGANI (UM 1170), LEONIN

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Entwicklung des mehrstimmigen Gesangs

FRÜHER

Um 1000Über 160 Organa , wahrscheinlich verfasst von Wulfstan, dem Kantor von Winchester, sind im Winchester Tropar enthalten.

Um 1140Der Codex Calixtinus erwähnt einen Magister Albertus Parisiensis als Komponisten des ersten notierten Werks für drei Stimmen.

SPÄTER

Um 1200Perotin überarbeitet und erweitert Leonins Magnus liber organi .

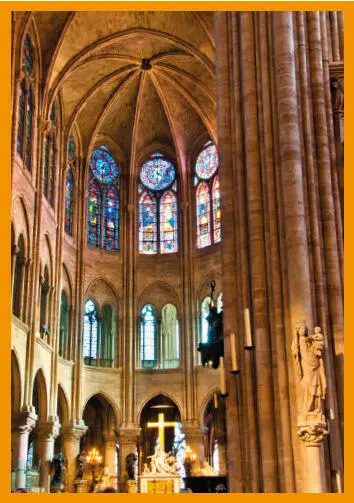

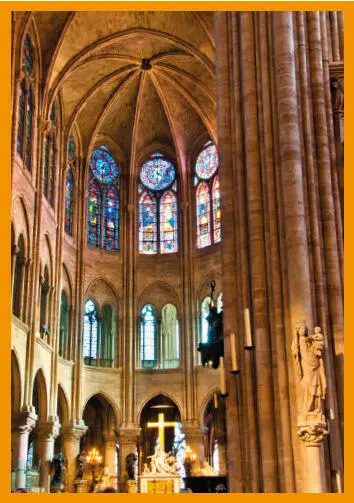

Die Entwicklung der Polyphonie im 12. Jahrhundert ist eng mit der prachtvollen Kathedrale Notre Dame in Paris verbunden, die Maurice de Sully errichten ließ, nachdem er 1160 Bischof von Paris wurde. Etwa um diese Zeit lebte dort der französische Komponist Leonin und brachte der Mehrstimmigkeit neue Impulse. Im Umfeld der Kathedrale begründeten er und eine Reihe anderer innovativer Komponisten die sogenannte Notre-Dame-Schule.

Entwicklung des mehrstimmigen

Die ersten Aufzeichnungen über Leonin verfasste erst hundert Jahre später ein in Paris studierender unbekannter Engländer (als »Anonymus IV« bekannt), der ihn Meister Leonin nannte. Er bezeichnete ihn als optimus organista (bester Komponist von Organa) und als Autor der Anthologie Magnus liber organi (»Großes Buch des Organums«), die in der Kathedrale bei der Liturgie verwendet wurde.

Das Kirchenschiff von Notre Damein Paris wurde 1196, kurz nach dem Tod von Maurice de Sully, fertig. Leonin und Perotin schufen ihre Musik in oder nahe bei der neuen Kathedrale.

Anonymus IV zufolge war Leonins Großes Buch bis zur Zeit von Perotin (um 1160–nach 1200) im Einsatz, der als optimus discantor , bester Komponist von Discantussätzen galt. Laut Anonymus IV war Perotins Musik in Notre Dame zu seiner Zeit (um 1280) noch in Verwendung.

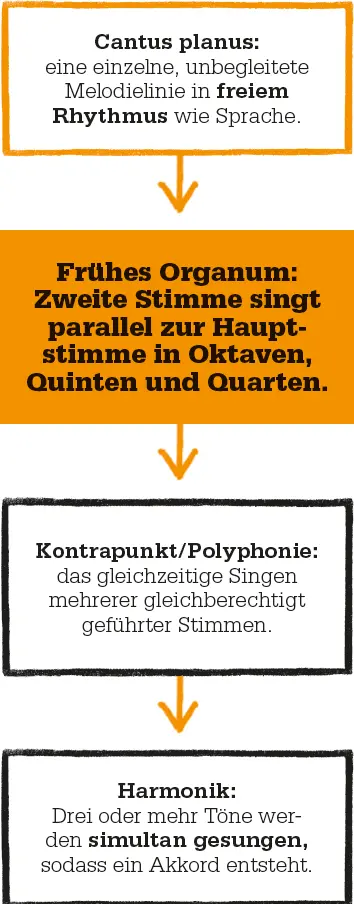

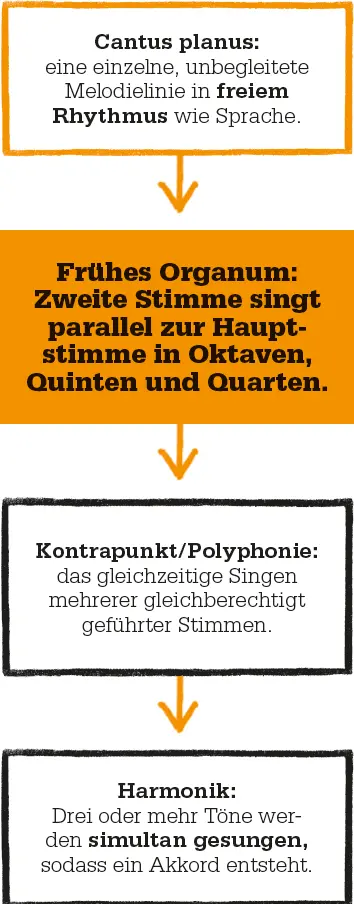

Vor Leonin war vokale Mehrstimmigkeit sehr viel simpler. Theoretiker zeigten zwar bereits ab der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts ein gewisses Interesse daran, aber die einzelnen Entwicklungsstufen des Harmoniegesangs sind nicht bekannt. Die päpstliche Schola cantorum (Chor) des 7. Jahrhunderts bestand aus sieben Sängern, inklusive drei scholae (Gelehrte), einem archiparaphonista (Sänger vierten Ranges) and drei paraphonistae , dem griechischen Begriff für jemanden, der »neben dem Gesang singt«. Einige Musikwissenschaftler nehmen dies als Hinweis darauf, dass einer der Sänger auf Harmoniegesang spezialisiert war.

Читать дальше