Jedes soziale Feld hat seine Regeln, die den Gruppenhabitus widerspiegeln. Menschen erkennen einander ihr »symbolisches Kapital« und dessen Wert innerhalb des Feldes an. Das symbolische Kapital repräsentiert die Summe aller anderen Kapitalformen eines Mitglieds und drückt sich in Prestige, Ruf und sozialem Rang einer Person aus. Im Laufe des Lebens setzen Menschen ihre verschiedenen Arten von Kapital ein und entwickeln »Strategien«, mit denen sie um weiteres Kapital, um Macht usw. konkurrieren. Die spezifischen Strategien werden durch den jeweiligen Habitus bestimmt – auch wenn sich kaum jemand über das Ausmaß bewusst ist, in dem seine/ihre Handlungen von den jeweils erlernten Neigungen bestimmt wird.

»Wer von Chancengleichheit spricht, vergisst, dass gesellschaftliche Spiele … keine ›fairen Spiele‹ sind. «

Pierre Bourdieu

Die Möglichkeit der Veränderung

Da Bourdieus Konzept des kulturellen Kapitals so schwer auf dem permanent reproduzierten Habitus ruht, scheint er wenig optimistisch hinsichtlich der Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderung zu sein. Und doch ist der Habitus durch verschiedene Kräfte innerhalb eines Feldes offen für Veränderung.

Das Zusammenspiel von Institutionen und Individuen verstärkt üblicherweise bestimmte Ideen. So ist es für jemanden aus einer unteren Klasse möglich, kulturelles Kapital zu gewinnen, z. B. durch den Besuch einer »guten« Schule. Dadurch lässt sich das eigene ökonomische Kapital vergrößern: Die Kinder können auf eine Privatschule gehen und vom vergrößerten ökonomischen und kulturellen Kapital und einem veränderten Habitus profitieren. Für Bourdieu sind die Kapitalarten untereinander verbunden: Wir konvertieren unser ökonomisches Kapital in kulturelles oder soziales, um unsere Lebensbedingungen und Chancen zu verbessern.

Bourdieus Kategorie des Habitus hat in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Einfluss auf soziologische Debatten gezeigt – denn wie kaum eine andere reflektiert sie das Ausmaß, in dem gesellschaftliche Strukturen und Prozesse das beeinflussen, was wir zunächst für individuelle und persönliche Neigungen halten.

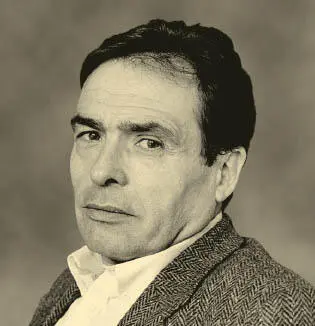

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu wurde 1930 in einem Dorf im Südwesten Frankreichs geboren. Ein Lehrer entdeckte sein Talent und empfahl ihn zum Schulwechsel nach Paris. Anschließend studierte Bourdieu an der École Normale Supérieure Philosophie. Während des Algerienkriegs (1956–1962) lehrte er an der Universität in Algier und unternahm zahlreiche ethnografische Studien, die er 1958 veröffentlichte. Zurück in Frankreich, wurde er Direktor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris und begann seine glänzende Karriere als Sozialwissenschaftler. Da er den Grundsatz vertrat, die Forschung müsse sich in praktischem Handeln niederschlagen, nahm er an zahlreichen politischen Protestaktionen gegen soziale Ungerechtigkeit teil. Bourdieu starb 2002 in Paris.

Hauptwerke

1970 Zur Soziologie der symbolischen Formen

1972 Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft

1979 Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft

DER ORIENT IST DIE BÜHNE, AUF DIE DER GESAMTE OSTEN BESCHRÄNKT WIRD

EDWARD SAID (1935–2003)

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Orientalismus

WICHTIGE DATEN

1795In Paris wird an der École spéciale des langues orientales die von Silvestre de Sacy beeinflusste akademische Disziplin der Orientalistik begründet.

1812/13Der österreichische Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall übersetzt den Diwan des Hafis , der Goethe zum Westöstlichen Diwan inspiriert.

1836Edward William Lanes Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter wird zum bedeutenden Nachschlagewerk für Schriftsteller wie Gustave Flaubert.

1961Frantz Fanon schreibt in Die Verdammten dieser Erde über die Entmenschlichung durch den Kolonialismus.

1981Der syrische Philosoph Sadiq Dschalal al-Azm wirft dem Orientalismus vor, den Westen in ähnlicher Weise zu kategorisieren, wie dieser es laut Said mit dem Osten tut.

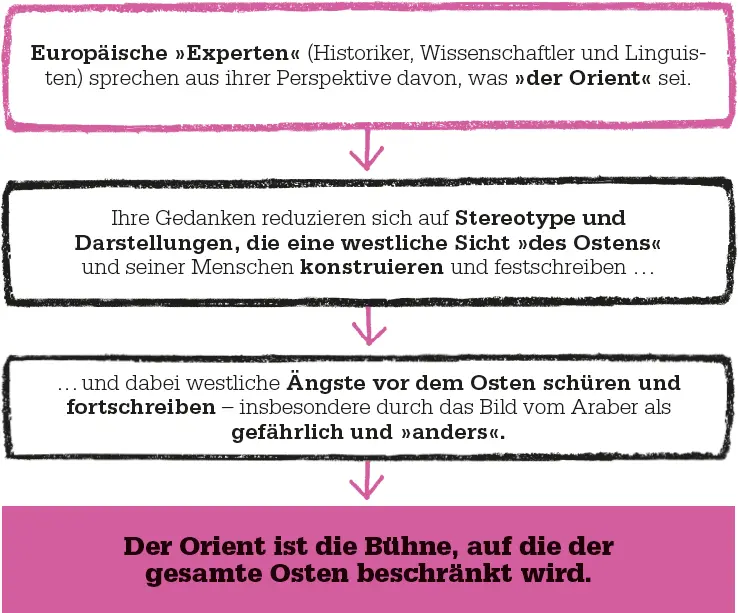

Der Gedanke des »Orients« entstammt dem westlichen Kolonialismus und ist eine politisch gefährliche und kulturell voreingenommene Idee, die bis heute die westliche Sicht auf die Welt im Osten infiziert. So lautet die zentrale These in Edward Saids einflussreichem Buch Orientalismus (1978). Das Konzept des Orientalismus, so Said, stellt den Osten als homogene Region dar und charakterisiert diese als exotisch, unzivilisiert und rückständig. Gleichzeitig konstruiert und fixiert es die westliche Idee vom Osten mithilfe vereinfachter und festgeschriebener Darstellungen.

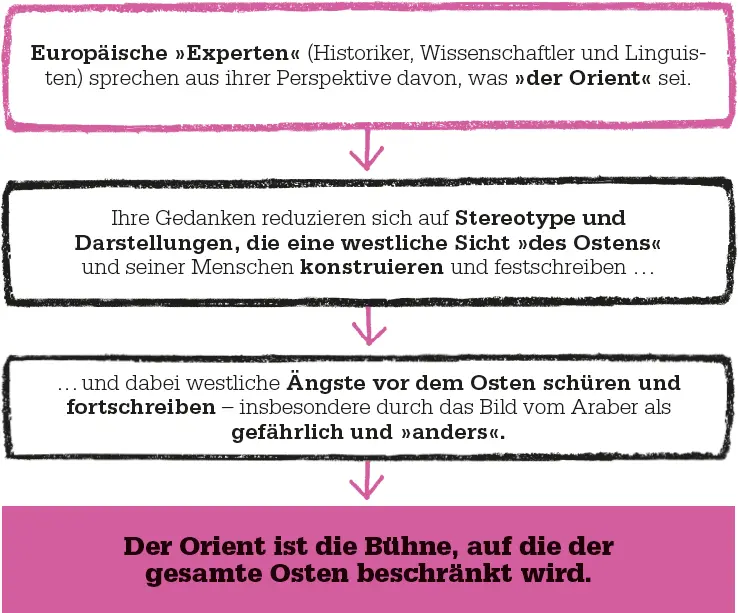

Said sieht den Beginn des modernen Orientalismus mit der Eroberung Ägyptens durch Napoleon Bonaparte im Jahre 1798. Dieser brachte neben Soldaten auch Wissenschaftler, Philologen und Historiker mit an den Nil. Die Experten waren beauftragt, alles zu beobachten und einzuordnen. Und indem sie ihre Erfahrungen »des Orients« als objektives Wissen beschrieben, erhielten ihre Darstellungen in Europa den Rang unhinterfragter Autorität.

Kategorisierung des Ostens

Doch sie betrachteten die Menschen durch die Brille der imperialistischen Eroberung und sahen sich selbst als Repräsentanten einer überlegenen Macht und folglich als höherstehend an. So zogen sie eine fiktive Grenze zwischen »uns« und »ihnen«, zwischen West und Ost, und begannen, beide Seiten als jeweilige Gegenpole zu beschreiben. Wo die Menschen des Ostens als irrational, unzivilisiert, faul und rückständig erlebt wurden, sah man die aus dem Westen als rational, zivilisiert, hart arbeitend und fortschrittlich an. Auf diese Weise präsentierten die Berichte der »Experten« ein lückenlos verpacktes Bild. Der Osten wurde vom Westen erklärt und dabei so geformt, wie es den Europäern passte. Die Ideen darüber, was »die Orientalen« seien, wurden von vielen Literaten aufgenommen und verbreitet. Lord Byron etwa romantisierte zwar den Orient, betonte aber weiterhin den unverzichtbaren Unterschied zum Westen.

Das Problem bestand fort, so Said, weil das Konzept vom Orient die Menschen im Westen davon abhielt, sich ein Bild vom Osten in all seiner Komplexität zu machen. Das Bildrepertoire blieb stets gleich: der Orient als Ort eines mystischen Exotismus – Heimat des Sphinx, der Kleopatra, Trojas, Sodoms und Gomorras sowie Sabas, Babylons und Mohammeds.

Der Orientalismus gibt den Rahmen für das Verstehen des Unbekannten ab, so Said.Gleichzeitig sagt er uns, dass die Menschen des Ostens anders und furchterregend sind: »der Araber« als gewalttätiger Fanatiker. Westliche Nationen denken, sie müssten sich vor der »Unterwanderung durch den anderen« schützen. Die Herausforderung ist jedoch, einen Weg zu friedlicher Koexistenz zu finden.

Читать дальше