Die Ideen der Aufklärung führten zur Moderne – und die Industrielle Revolution versprach neben mehr Wohlstand auch eine gerechtere Gesellschaft. In Europa wurde die absolute Macht der Monarchen, des Adels und der Kirche infrage gestellt, und das rationale und wissenschaftliche Denken machte alte Dogmen unglaubwürdig. Zudem führten technische Fortschritte in vielen Bereichen zur Mechanisierung und zu neuen Industriebranchen: Der Wohlstand und die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiter wuchsen.

Mit der Etablierung der Industriegesellschaft wurde indes deutlich, dass sie nicht ins erwartete »Utopia« führte. Im 19. Jahrhundert sahen viele, welche Kosten dieser Fortschritt forderte und dass die moderne Industriegesellschaft, statt gerechter zu werden, neue Ungerechtigkeiten hervorbrachte.

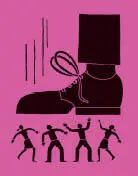

Zu den Ersten, die die neue Gesellschaftsordnung untersuchten, gehörte Friedrich Engels. Er sah, wie sich eine Arbeiterklasse herausbildete, die von den Fabrikbesitzern ausgebeutet wurde. Zusammen mit Karl Marx analysierte er die Unterdrückung dieser Klasse als Ergebnis des Kapitalismus, der wiederum die fortschreitende Industrialisierung anheizte.

Marx und Engels fassten die sozialen Probleme der Industriegesellschaft in ökonomischen Begriffen und sahen die Ungerechtigkeiten als Ausdruck der Spaltung zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Spätere Soziologen widersprachen dieser Analyse zwar nicht grundsätzlich, betrachteten sie aber als komplexer und vielschichtiger. Max Weber z. B. sah, dass neben der wirtschaftlichen Situation der soziale Status und die politische Macht eine Rolle spielten. Klassenbewusstsein und -wahrnehmung wurden zum Thema von soziologischen Untersuchungen zu sozialen Ungerechtigkeiten – etwa in dem von Pierre Bourdieu entwickelten Konzept des »Habitus«.

Während Marx und Engels den ökonomischen Unterschied zwischen den Klassen untersuchten, sahen andere, dass nicht die Arbeiterklasse allein unter sozialer Ungerechtigkeit litt. So machte Harriet Martineau auf die Kluft zwischen den Idealen der Aufklärung in Sachen Gleichberechtigung und der Realität aufmerksam. Ihre Erfahrungen in den USA zeigten, dass selbst in einer auf dem Ideal der Freiheit gegründeten Demokratie Sklaven, Frauen, ethnische Gruppen, Arbeiter u. a. von der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen waren. 150 Jahre später sollte bell hooks die Verbindung zwischen den verschiedenen Formen der Unterdrückung neu erkunden.

Selbst als die Sklaverei endlich abgeschafft war, bestand der politische Ausschluss der schwarzen Bevölkerung (durch die Verweigerung des Wahlrechts) in den USA noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Sie leidet bis heute unter Vorurteilen, die aus der Zeit der Sklaverei und des europäischen Kolonialismus stammen. Soziologen wie W.E.B. Du Bois untersuchten die Situation ethnischer Gruppen in den vorrangig weißen Gesellschaften Europas und konzentrierten sich im 20. Jahrhundert zunehmend auf den Zusammenhang von sozialer Ungerechtigkeit und Rasse. So begann Elijah Anderson in den USA mit Untersuchungen schwarzer Gruppen und ihrer Verbindung zum Konzept des »Gettos«, der gebürtige Palästinenser Edward Said analysierte die westliche negative Wahrnehmung »des Ostens«, und der Brite Paul Gilroy sucht nach Wegen, den modernen, multikulturellen Gesellschaften den Rassismus auszutreiben.

Gleichheit der Geschlechter

Frauen kämpften ebenfalls noch lange für ihre politische Teilhabe – und in den auch im 20. Jahrhundert noch grundlegend patriarchalischen Gesellschaften sind sie bis heute mit Ungerechtigkeit konfrontiert. Die »erste Welle« des Feminismus benötigte mehr als ein Jahrhundert, bis Frauen das Wahlrecht erhielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die »zweite feministische Welle« ihr Ziel darin, die fortdauernden Ungerechtigkeiten zu durchleuchten und zu überwinden.

Heute widmen sich Soziologinnen wie die Britin Sylvia Walby der umfassenden Analyse sozialer Systeme und ihrer noch immer patriarchalen Strukturen – oder weisen, wie die Australierin R. W. Connell, auf die Fortdauer konventioneller, d. h. gesellschaftlich konstruierter Formen der Wahrnehmung von Männlichkeit hin, die hilft, das Konzept einer patriarchalen Gesellschaft am Leben zu erhalten.

ICH BESCHULDIGE DIE BOURGEOISIE DES SOZIALEN MORDES

FRIEDRICH ENGELS (1820–1895)

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Klassenausbeutung

WICHTIGE DATEN

1760Technische Veränderungen in der englischen Textilindustrie läuten die Industrielle Revolution ein.

1830er bis 1840er-JahreDas Eisenbahnsystem in Großbritannien wächst rapide. Menschen, Produkte und Kapital lassen sich nun im Handumdrehen transportieren.

1844England setzt durch ein Gesetz (Graham’s Factory Act) das Mindestalter für Fabrikarbeitskräfte auf acht Jahre herab.

1848Marx und Engels veröffentlichen Das kommunistische Manifest .

1892James Keir Hardy wird als erster Sozialist ins britische Parlament gewählt.

1900Die britische Labour Party wird gegründet, um künftig die Interessen der Arbeiter und Gewerkschafter zu vertreten.

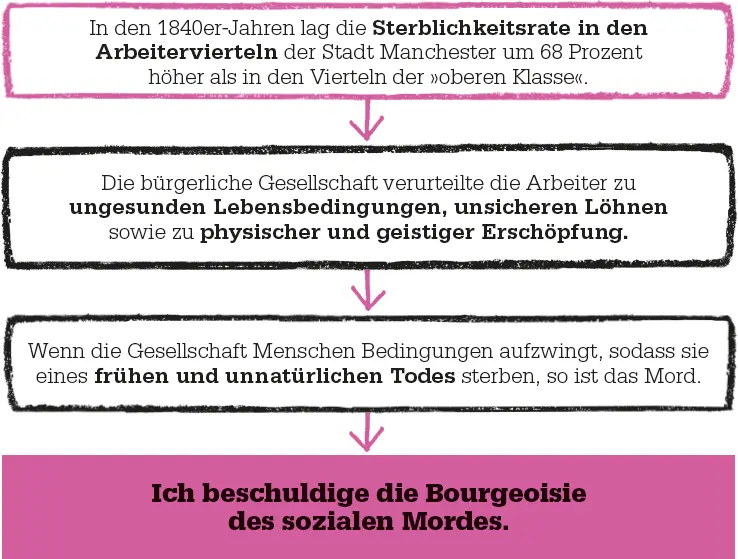

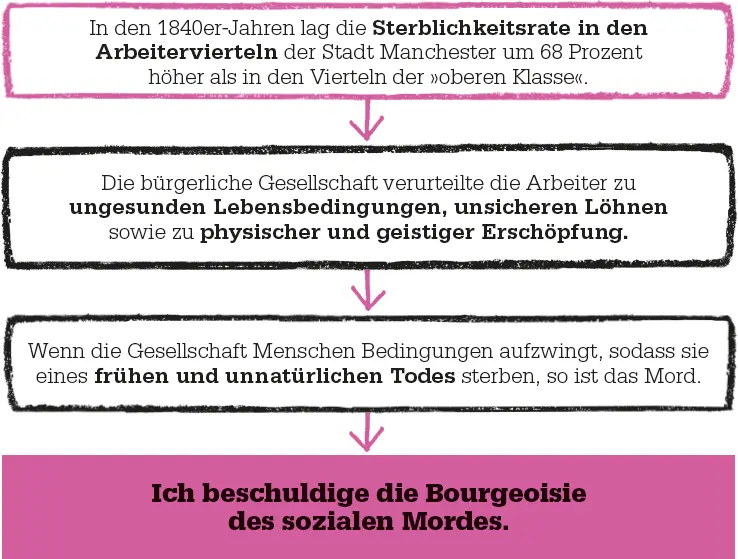

In den Jahren 1842–1844 erlebte Friedrich Engels in England die verheerenden Auswirkungen der Industrialisierung auf das Leben der Arbeiter und ihrer Kinder hautnah mit. Die Bourgeoisie (oder Kapitalistenklasse), so Engels, verursachte den Arbeitern wissentlich ein »Leben voll Mühe und Elend … und kümmert sich nicht drum«. Und sie ignorierte die eigene Verantwortung am frühen Tod ihrer Arbeiter, obwohl es in ihrer Macht lag, die Dinge zu ändern. Deshalb beschuldigte Engels sie des »sozialen Mordes«.

In den 1840er-Jahren wurde England zum Experimentierfeld: Als Zentrum der Industrialisierung nahm das Land eine einzigartige Stellung ein. Engels konnte hier eine massive, doch stillschweigende Transformation beobachten, die die gesamte Gesellschaft veränderte. Die Industrialisierung führte zu rapidem Preisverfall, sodass handgefertigte Gegenstände immer teurer wurden und die Nachfrage nach ihnen sank. Arbeiter kamen massenhaft in die Städte und litten dort unter brutalen Bedingungen und finanzieller Unsicherheit. Aufgrund der Konjunkturschwankungen der kapitalistischen Ökonomie konnten Arbeitsplätze schnell wieder verschwinden. Zugleich wurde die Bourgeoisie immer reicher, indem sie die Arbeiter als verfügbare Masse behandelte.

Das Erbe der Industrialisierung

In seinem ersten Buch, Die Lage der arbeitenden Klasse in England , beschrieb Engels das erbärmliche Leben der Arbeiter, des Proletariats, in den Städten Manchester, London, Dublin und Edinburgh. Er berichtete von verdreckten Straßen voller Kot und Urinpfützen und vom Gestank der Tierverwesung aus den Gerbereien. Vielerorts brach die Cholera aus und Schwindsucht und Typhus grassierten. Die Arbeiter lebten dicht gedrängt in Hütten oder in den Kellern feuchter Häuser, die deren Besitzer aus purem Geiz entlang alter Straßengräben errichtet hatten. Die Lebensbedingungen dort widersprachen allen Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene – und das in Manchester, so Engels, »der zweiten Stadt Englands, der ersten Fabrikstadt der Welt!«

Читать дальше