»Die zentrale Frage ist … was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um einen Rest des Menschentums freizuhalten … von dieser Alleinherrschaft bürokratischer Lebensideale. «

Max Weber

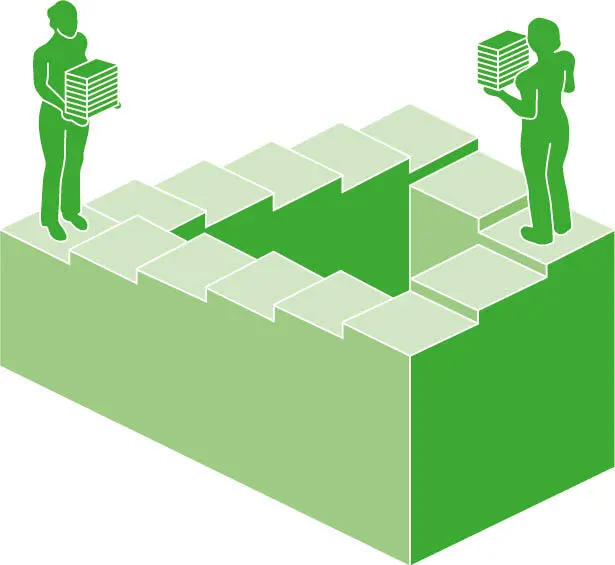

Wachsende Bürokratieist nach Weber das Produkt der Rationalisierung, die die Gesellschaft zum Zwecke gesteigerter Effizienz maschinenähnlich organisiert. In einem solchen Apparat zu arbeiten, kann einen Menschen enttäuschen: Bei wenig Spielraum für persönliche Initiative und Kreativität sieht ein Bürokrat u. U. sein Leben in eintönigem und repetitivem »Papierkram« ersticken.

So wie die Gesellschaft sich von der Autorität durch Familie und Religion über das patriarchalfeudale System hin zur modernen Autorität durch Rationalisierung und Bürokratie entwickelt, so entwickelt sich das soziale Handeln der Individuen: von »affektuellem« (aufgrund spontaner Emotionen), traditionalem und wertrationalem Handeln hin zu »zweckrationalem Handeln«, das auf der Abschätzung von Kosten und Konsequenzen beruht. Darin erblickte Weber die Zuspitzung rationalen Verhaltens. Ergänzend dazu identifizierte er drei Elemente sozialer Schichtung, in denen die genannten Handlungsweisen erfolgen können, um verschiedene Aspekte der »Lebenschancen« einer Person zu beeinflussen, und die es ermöglichen, sich in der Gesellschaft zu positionieren: Neben der ökonomisch bestimmten sozialen Schicht gibt es eine Statusschicht, basierend auf Attributen wie Ehre und Prestige, sowie eine Parteienschicht, abhängig von der politischen Zugehörigkeit einer Person.

Webers neue Perspektive bildete den Grundstein für eine zentrale Herangehensweise der Soziologie im 20. Jahrhundert. Er führte den Gedanken einer subjektiven, interpretierenden Untersuchung des sozialen Verhaltens der Individuen ein und bot damit einerseits eine Alternative zu Durkheims Positivismus – indem er verdeutlichte, dass naturwissenschaftliche Methoden sich nicht für Untersuchungen der Sozialwissenschaften eigneten – und andererseits zu Marx’ materialistischem Determinismus – indem er die Bedeutung von Ideen und Kultur gegenüber Wirtschaftlichkeitsaspekten hervorhob.

Obwohl einige Zeitgenossen Webers, etwa Werner Sombart und Georg Simmel, seine Ideen rezipierten, wurde er zu Lebzeiten eher als Historiker und Ökonom denn als Soziologe wahrgenommen. Erst viel später erfuhr sein Werk – von dem vieles erst posthum veröffentlicht und übersetzt wurde – die verdiente Aufmerksamkeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begegnete man seinem Begriff des subjektiven Verstehens und seiner Untersuchung individueller Erfahrung (statt des gesellschaftlichen Ganzen) zunächst mit großer Skepsis: Einige glaubten, ihm fehle die wissenschaftlich notwendige Stringenz und Objektivität; andere (vor allem Marxisten) bestritten Webers Darstellung der Entwicklung des westlichen Kapitalismus.

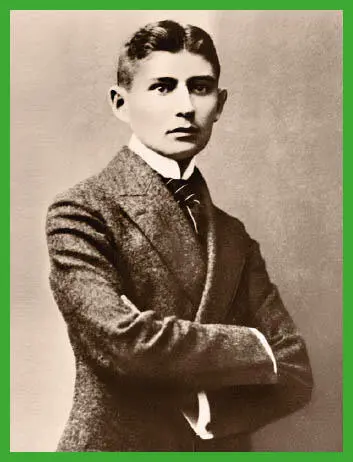

Franz Kafkabeschrieb Schreckensvisionen der Bürokratie. Seine Erzählungen verhandeln zentrale Themen Webers, z. B. die Anonymität des Menschen und seine Entmenschlichung.

»Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende … eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen [wird] … «

Max Weber

Als der Einfluss von Durkheims Positivismus zu schwinden begann, erfuhr Webers Ansatz schließlich eine schrittweise Akzeptanz – zum Beispiel bei den Vertretern der Kritischen Theorie am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Ihnen zufolge konnte die traditionelle marxistische Theorie nicht hinreichend den Weg erklären, den kapitalistische Gesellschaften im Westen genommen hatten. Deshalb bezogen sie Webers antipositivistische Perspektive und seine Analyse der Rationalisierung mit ein. Als Mitglieder der Frankfurter Schule vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, nahmen sie Webers Ideen mit in die USA. Dort wurden seine Erkenntnisse enthusiastisch begrüßt und in der Nachkriegszeit vielfach rezipiert.

Der US-amerikanische Soziologe Talcott Parsons unternahm den Versuch, Webers Ideen mit den positivistischen Traditionen Durkheims zu versöhnen und sie in seine eigene Theorie zu integrieren. 1946 schließlich brachten C. Wright Mills und Hans Heinrich Gerth Webers Schriften durch ihre Übersetzungen und Kommentare dem englischsprachigen Publikum näher. Insbesondere Mills ließ sich von Webers Theorie des »eisernen Käfigs« inspirieren und entwickelte eine eigene Analyse der gesellschaftlichen Strukturen, in der er aufzeigte, welche bedeutenden – und bisher ignorierten – Implikationen Webers Ideen enthielten.

In den 1960er-Jahren hatte Webers Ansatz des Verstehens den Einfluss des Durkheimschen Positivismus in der Soziologie schließlich verdrängt. Und in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts schuf Webers Betonung des sozialen Handelns der Individuen und dessen Beziehung zur Macht der rationalisierten modernen Gesellschaft die Rahmenbedingungen für heutige Diskurse in der Soziologie.

Erst jüngst konzentrierten sich Soziologen wie der Brite Anthony Giddens auf den Gegensatz zwischen Durkheims Betrachtung der Gesellschaft und Webers Fokussierung auf das Individuum. Giddens betont, keiner der beiden Ansätze sei vollends falsch oder richtig, beide beleuchteten vielmehr verschiedene Perspektiven (hier die Mikro-, dort die Makro-Perspektive). Und auch das heutige Gebiet der Kulturwissenschaften bezieht sich auf Aspekte in Webers Werk: dass nämlich die Kultur und die Ideen unsere gesellschaftlichen Strukturen stärker prägen als die ökonomischen Bedingungen.

Max Webers Analyse erwies sich in mancherlei Hinsicht als vorausschauender als die von Karl Marx. Weber sagte die Langlebigkeit, den globalen Triumph der kapitalistischen Ökonomie über alle traditionellen Wirtschaftsweisen als Resultat der Rationalisierung voraus. Er sah auch die Abhängigkeit der modernen technologischen Gesellschaft von einer effizienten Bürokratie voraus und Probleme weniger als Resultat ihrer Struktur, sondern vielmehr ihres Managements und ihrer Kompetenz kommen: Eine allzu rigide Bürokratie führte, so Weber, paradoxerweise nicht zu größerer, sondern verminderter Effizienz.

Als noch bedeutsamer erwies sich Webers Erkenntnis, dass Materialismus und Rationalisierung einen seelenlosen »eisernen Käfig« hervorbrachten und zur Tyrannei führen konnten. Wo Marx die Vision der Emanzipation der Arbeiter und die Errichtung eines utopisch-kommunistischen Staates entwarf, erkannte Weber, dass in modernen Industriegesellschaften jedermanns Leben – egal, ob Arbeiter oder Eigentümer – von den fortdauernden Konflikten zwischen unpersönlicher Effizienz der Gesamtorganisation und individuellen Bedürfnissen und Wünschen geprägt wurden. Diese Erkenntnis hat sich gerade in den letzten Jahrzehnten bewahrheitet – in denen ökonomisch-»rationale Kalkulationen« die Verdrängung von Einzelunternehmen durch Supermärkte und Einkaufszentren in Hauptgeschäftsstraßen ebenso bewirkten wie die Verlagerung von Fertigungsindustrien und Büroarbeiten aus dem Westen in Niedriglohnländer. Dabei blieben Hoffnungen und Wünsche der Individuen vielfach im eisernen Käfig der Rationalisierung gefangen.

Читать дальше