Wie erwartet war das Observation-Deck bewusst schmucklos und ohne Schatten konzipiert, damit sich die Besucher nicht zu lange auf dem Aussichtsdach aufhielten. Der Einzigartigkeit der Aussicht tat das jedoch keinen Abbruch. Nach Süden hin sah man eine unübersehbare Anzahl von Schiffen, die auf ihre Abfertigung im Hafen von Singapur warteten. Die Umrisse des Hafens waren im Westen nur undeutlich zu erkennen, nur daran, dass er riesig war, konnte auch aus der Entfernung kein Zweifel bestehen. Neben Shanghai und Hongkong gehörte der Hafen von Singapur zu den größten Häfen der Welt. Gemessen am Frachtgutumschlag war er über viermal so groß wie der der Hamburger Hafen.

Gleich unterhalb des Bay Sands Hotels befand sich meerwärts der „Garden of the Bay“, ein in den letzten Jahren neu eingerichteter Ökopark, der Singapurs Ruf als „grüne Stadt“ begrün(d)en sollte. Seine Hauptattraktionen waren die sogenannten „Superbäume“ aus Stahl und Beton, die in einer Größe von über 25 Metern nicht nur als vertikale Gärten sondern auch als Regenwasserspeicher und Standort für Solarzellen dienten. Gleich neben den Superbäumen befanden sich zwei futuristisch anmutende Gewächshäuser, in denen Pflanzenarten aus allen Kontinenten gepflegt wurden.

Stadteinwärts wanderte der Blick über die Marina Bay hinweg auf die andere, urbane Seite der Bucht zum „Merlion“, dem wasserspeienden Steinlöwen vor dem Fullterton Hotel und der Skyline der City von Singapur. Halb im Dunst des Gegenlichts verschwammen die Hochhauswälder an der Peripherie der Stadt, die Heimat des größten Teils der fast sechs Millionen Menschen, die auf der gerade mal siebenhundert Quadratkilometer großen Insel lebten. Mag Singapur auch eine der dereguliertesten und somit dynamischsten Volkswirtschaften der Welt sein, so ist der Wohnungsmarkt in Singapur fest in staatlicher Hand. Über achtzig Prozent der Einwohner Singapurs bewohnen staatlich subventionierten Wohnraum, der regelmäßig erneuert und umwelttechnisch optimiert wird.

Den Rest des Tages setzte ich mich in Busse und U-Bahnen und fuhr kreuz und quer durch Singapur. Zuerst vom Süden nach Norden, dann soweit es mir möglich war, die Stadtränder entlang. Denn der zivilisatorische Rang einer Stadt erweist sich nicht so sehr in ihrem Zentrum als an ihrer Peripherie. Am Rande der urbanen Gebilde lösen sich die Formen auf, als besäßen die Regeln, die das Zentrum der Stadt beherrschen, an ihren Rändern keine Geltung mehr. Nicht so in Singapur. An den Stadträndern waren die Straßen ebenso sauber wie im Zentrum. Die Hochhäuser waren weiß getüncht, nirgendwo sah ich Graffitis oder Müll. Nur einmal erblickte ich einige Balkone, auf denen Wäsche über die Brüstung hing. Die Bewohner würden sicher bald Besuch vom Hausmeister erhalten. Singapur war eine „fine City“, eine „feine Stadt“ mit intakter Ordnung, in der jeder, der sich an dieser Ordnung verging mit Strafen (englisch „fine“) rechnen musste. Undenkbar etwa, dass in einem Stadtpark in Singapur nigerianische Drogenhändler unbedrängt und in aller Öffentlichkeit ihre Geschäfte abwickeln würden. „Null Toleranz“ beherrschte als urbanes Strafprinzip die Stadt. Auf Drogenhandel stand der Tod und auf Vandalismus eine Reihe schmerzhafter Züchtigungsstrafen.

Nach der Statistik waren drei Viertel der Bevölkerung von Singapur ethnische Chinesen, 14 % waren Malaien und etwa 8 % Inder. Die wenigen Westeuropäer und Amerikaner fielen optisch kaum ins Gewicht. Allerdings waren die Passagiere, die neben mir in Bus und U-Bahn saßen, äußerlich nicht unbedingt als Chinesen, Malaien oder Inder zu erkennen. Eine einheitliche Geschäftskleidung machte die Menschen äußerlich gleich, und selbstverständlich gehörte es bei allen Ethnien zum guten Ton, sich unauffällig zu verhalten. Was ihnen darüber hinaus gemeinsam war, war der permanente Handygebrauch. Die Fahrgäste in U-Bahn und Bussen schauten nicht rechts und nicht links, nahmen ihre Umgebung nur wie durch einen Schleier wahr und starten unablässig auf ihr Display. Wenn sich der Mensch unterwegs immer schon in zwei Realitäten bewegte, in der Außenwelt und seinem inneren Bewusstseinsstrom, hatte der Siegeszug des Handys diese Balance ins extrem Solipsistische verschoben. Das allerdings war in Singapur genauso wie in Tokyo oder Berlin.

Am Abend traf ich Fabian am „Merlion“ zur Sound und Light Show. Fabian erschien im Business-Dress, sah extrem gesund und präsent aus, ein Athlet, der in Sekundenschnelle den Gesichtsausdruck vom Harmlosen ins Entschlossene ändern konnte. Wieder bimmelte unablässig sein Handy. Im Augenblick verfolge er sechs oder sieben Projekte, von denen sich, wenn er Glück habe, vielleicht eines würde realisieren lassen. Dann aber, so Fabian, würde die Kasse klingeln, dass es eine Freude sei. Während wir auf den Stufen zu Füßen des Merlions saßen, begann die Sound und Light Show. Das Bay Sands Hotel und das Museum für Moderne Kunst wurden in flackerndes Licht getaucht. Festlich beleuchtete Ausflugsboote durchquerten die Bucht. Nichts, was einen vom Hocker warf, eher etwas für einen beiläufigen Blick.

Zum Abendessen fuhr Fabian mit mir zum „Newton Food Stall“, einem der angesagtesten Food Stalls im Norden Singapurs. Es handelte sich um einen großen Platz mit Tischen und Stühlen, der komplett von kleinen Garküchen umgeben war, an denen man seine Bestellung aufgeben konnte. Krabben, Fisch, Rind, Schwein, Nudeln, Reis und alle Arten von Gemüse standen für kleines Geld im Angebot. Lecker präsentiert und gut gewürzt wurden die Speisen in Windeseile an den Tisch gebracht. Wir wurden satt zu einem Bruchteil des Preises, den wir am Vorabend bezahlt hatten, und diesmal lud Fabian mich ein.

Als wir in Fabians Wohnung zurückkehrten kam in den Nachrichten eine Meldung, nach der auf einer der vorgelagerten Inseln, die zu Indonesien gehörte, eine islamistische Terrororganisation ausgehoben worden war. Sie hatte kurz davor gestanden, mit bereits fest installierten Raketenwerfern den Bay Sands Bezirk zu beschießen. „Diese Muslime haben einen Knall“, meinte Fabian, „aber gottlob ist es nur eine Minderheit, die derart durchdreht.“

Am Morgen meiner Abreise aus Singapur gab es wieder ein echtes Fabian Purps-Erlebnis. „Ok“, hatte er am Vorabend verkündet. „Bevor du morgen gehst, mache ich dir ein deftiges Omelett als Grundlage für den Tag.“ Das hörte sich gut an, doch als ich um acht Uhr in der Frühe erwachte, befand sich Fabian noch im Tiefschlaf. Möglicherweise hatte er in der Nacht um Kontrakte kämpfen müssen und holte nun den versäumten Schlaf nach. Da wollte ich natürlich nicht stören. Nachdem ich einen Kaffee getrunken hatte, verließ ich leise gegen neun Uhr die Wohnung und fuhr mit der U-Bahn zum Flughafen.

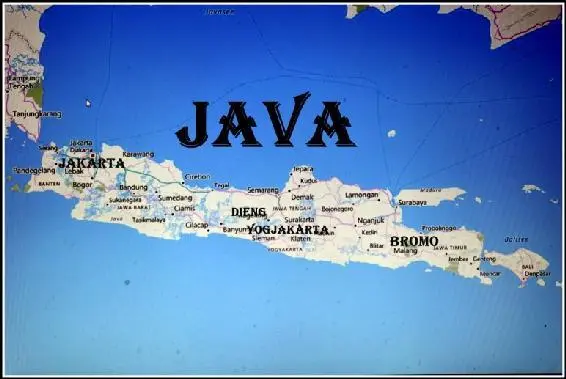

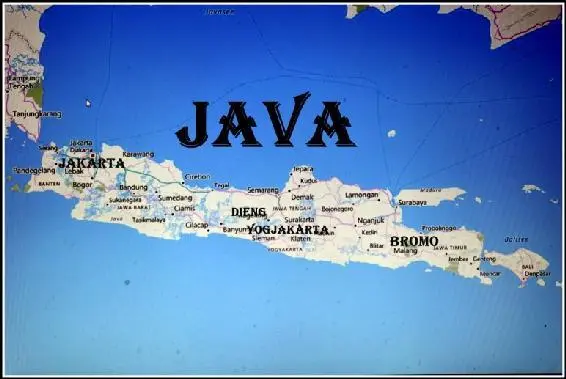

Java ist unvergleichlich. Im Großen wie im Kleinen. Eine Insel, wie es keine zweite gibt. Eine Aufwühlung, die niemanden kalt lässt. Java ist so groß wie Griechenland und hat mit über 140 Millionen Einwohner mehr Einwohner als jede andere Insel der Welt (den Kontinent Australien eingeschlossen). Die Javaner leben an palmengesäumten Küsten ebenso wie in unübersehbaren Millionenstädten, vor allem aber in einem üppigen Garten der Fruchtbarkeit, in dem alles wächst, das der Mensch anpflanzen mag.

Und Java ist schön. Wer durch Java zwischen Bandung und Yogjakarta fährt, glaubt seinen Augen nicht zu trauen, so perfekt sind die Ansichten, die am Zugfenster vorüberziehen: Reisterrassen unter pyramidal zulaufenden Vulkankegeln, mattengedeckte Häuser, Tempel und Moscheen, die perfekte Staffage für eine der großen Bühnen des asiatischen Lebens. Und überall Menschen, Menschen, Menschen. Unübersehbar viele, und doch jeder Einzelne ein Unikat. Die Grazilität der Menschen ist ebenso irritierend wie ihre Ausdauer, ihre Schönheit ist genauso beunruhigend wie ihre Treue zur Tradition, und ihre unverstellte Freundlichkeit beschämt den Besucher immer wieder aufs Neue.

Читать дальше