Traditionelle und moderne Instrumente

Einzelne Arbeitsschritte beim Bau der Morin Khuur.

Der Meister in seiner Werkstatt.

Vor seiner Manufaktur in den Jurtensiedlungen der Stadt.

Die Legende: „Khukhuu Namjil“

Vor langer Zeit lebte im Osten des Landes ein junger Mann mit dem Namen Khukhuu Namjil. Er war weit und breit als sehr guter Sänger bekannt. Als er fernab von zu Hause seine Pferde am Ufer eines Sees weidete, kam ihm ein junges bezauberndes Mädchen aus dem Wasser entgegengeritten. Sie sprach ihn an und überredete ihn, mit zu ihren Eltern zu reiten. Er blieb dort mehrere Tage und erfreute die Familie mit seinem Gesang. Es dauerte nicht lange, bis die Hochzeit der beiden jungen Leute beschlossen wurde.

Obwohl der junge Mann glücklich in seiner neuen Familie lebte, zog es ihn nach einiger Zeit zu seiner eigenen Familie zurück, vor allem aber zu seiner dort gebliebenen Geliebten. Das Mädchen ließ Khukhuu Namjil ziehen und gab ihm ein fahlgelbes Pferd mit auf den Weg. Dieses würde ihn an einem Tag zu seiner Familie und Frau bringen, und am gleichen Tag abends wieder zurück zu seiner angestammten Familie und Geliebten. Er müsse allerdings beachten, dass das Pferd vor seinem eigenen Ger in gebührendem Abstand anhalten solle, damit es wieder zu Atem kommt.

Er ritt nun mit dem fahlgelben Pferd los. Drei Jahre verbrachte er tagsüber bei seiner Familie und seiner Frau, nachts aber bei seiner fernen Geliebten. Erst als er eines Tages vergaß, das Pferd rechtzeitig zu Atem kommen zu lassen, schöpfte seine Frau Verdacht und tötete das Pferd mit einer Schere.

Drei lange Monate nahm Khukhuu Namjil daraufhin kein Essen mehr zu sich, denn der Weg zurück zu seiner Geliebten war ihm für immer verwehrt. Schließlich schnitzte er aus den Knochen des getöteten Pferdes dessen Kopf nach und baute sich eine Geige, die er mit den Haaren eines Pferdes bespannte. Fortan begleitete er sich bei seinen traurigen Liedern mit dieser Geige.

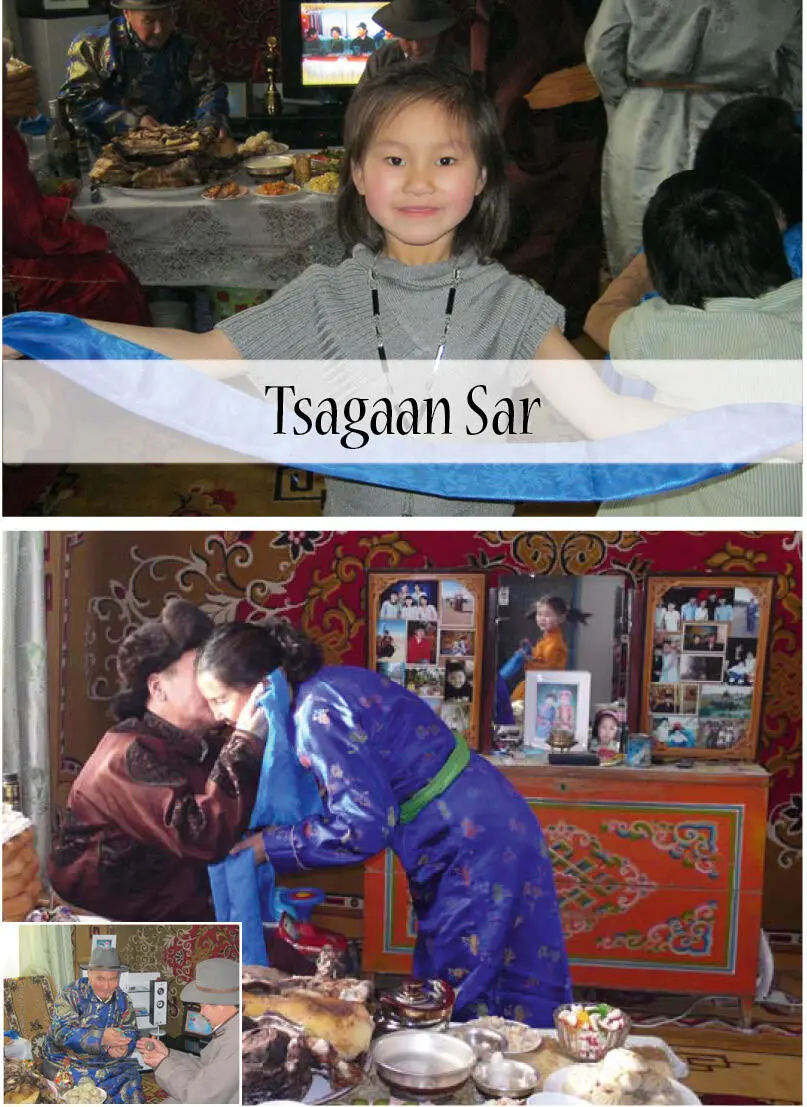

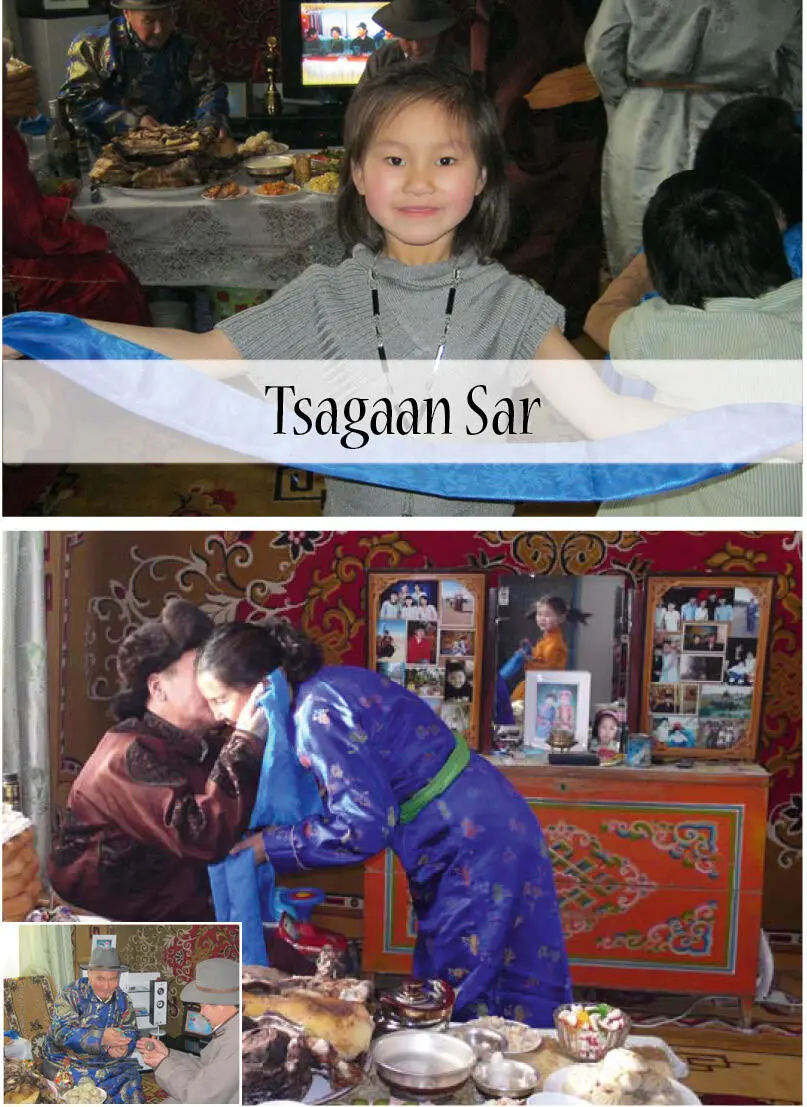

Morgen ist Tsagaan Sar, das Neujahrsfest der Mongolen. Den ganzen Tag fühle ich mich an die vorweihnachtliche Stimmung bei uns in Deutschland erinnert. Menschen hasten mit gefüllten Einkaufstaschen und Tüten über die Plätze und Straßen, als ob es bald nichts mehr zu kaufen gäbe. In dem Gedränge werde ich hin und her geschoben. Ich warte an der Haltestelle Sukhbaatar-Platz. Eine Weile halte ich Ausschau nach dem nächsten Bus, dann entscheide ich mich anders. Ich telefoniere mit Saulegul, die an den Feiertagen ebenso alleine ist wie ich. Die Kasachen, die wie Saule moslemischen Glaubens sind, feiern dieses buddhistische Fest nicht. Wir verabreden uns für heute Abend in einem Pub.

Das mongolische Neujahrsfest wird an unterschiedlichen Terminen von Ende Januar bis Ende Februar gefeiert. Die Lamas des größten Klosters in Ulaanbaatar, Gandan, bestimmen den genauen Termin des Festes jedes Jahr neu. Sie orientieren sich dabei an der ersten Neumond-Phase und am asiatischen Kalender.

Im Jahre 1206 ordnete Chinggis Khaan an, dass der Frühlingsbeginn eines Jahres gefeiert werden müsse, da die Tiere nun ihren Nachwuchs bekommen. Den Beginn des neuen Lebenszyklus sollte sein Volk feierlich begehen. Der Name Weißes Neujahrfest ist abgeleitet von dem Weiß der Milch. Im 17. Jahrhundert hat Zanabazar als erster Bogd Khaan, in seiner Funktion als Oberhaupt der Lamas, das bis dahin weltliche Fest in den eben eingeführten Buddhismus aufgenommen. Auf ihn geht auch der Termin zurück, der, wie es heute noch Tradition ist, fünfzehn weitere Tage umfasst; das ist der Zeitraum, in dem Buddha wiedergeboren ist.

Vom Vortag des heiligen Festes bis zum Morgen des ersten Feiertages werden in den Klöstern Zeremonien abgehalten und den beiden Gottheiten Bandanlkham und Lkham gehuldigt. In dieser Nacht bewegt sich Lkham in dreitausend Welten und besucht jede mongolische Familie. Daher ist das Tsagaan Sar auch ein Familienfest, zu dem sich die Angehörigen nach altem Brauch am Vorabend treffen und den göttlichen Beistand für das folgende Jahr erbitten.

Das Festessen besteht aus drei, fünf, sieben oder neun Schichten Kheviin Boov (leicht süßlicher Teig) in Form einer Pyramide (Idee) und Buuz, außerdem Uuts, ein gedünsteter Hammelrücken oder Uvchuu, eine gedünstete Rinderbrust. Als Beilage werden verschiedene Salate gereicht. Getrunken wird Airag (vergorene Stutenmilch), Tsagaan Arkhi (Milchschnaps) und Suutei Tsai (Milchtee). In der heiligen Nacht werden Aaruul und Zucker auf das Türgerüst der Jurte gelegt. Die städtische Variante sieht vor, die Gaben auf den Türrahmen zu legen oder, wenn vorhanden, auf das Geländer eines Balkons. Dieses Geschenk dient symbolisch als Futter für das Maultier der Gottheit Lkham.

Abends teile ich den Bus nur mit wenigen Fahrgästen, eine Erfahrung, die mir neu ist. Sonst sind die Linienbusse zu allen Tageszeiten hoffnungslos überfüllt. Die meisten Einheimischen leben in Hochhäusern und Mietskasernen außerhalb des Zentrums oder in den Jurtensiedlungen. Mit ihren Einkäufen sind sie dort angekommen. Die Feierlichkeiten halten die Menschen heute Abend zu Hause fest. Stadteinwärts ist kaum Verkehr. Die Straßen der Millionenstadt sind menschenleer und ich komme mir vor, als fahre ich durch eine Geisterstadt. Ob heute überhaupt noch ein Lokal geöffnet hat?

Saules Wegbeschreibung stimmt auffallend. Von weitem sehe ich die Bar zwischen den modern gestylten Häusern. Ich setze mich an einen der hübsch dekorierten Tische, bestelle ein Chinggis-Bier und warte ab. Saule kommt, ausnahmsweise pünktlich, und eine Weile bleiben wir die einzigen Gäste. Langsam füllt sich die Bar, die eine der beliebtesten in der Stadt ist. Allerdings sind keine Mongolen unter den Besuchern, sondern, so wie es aussieht, nur Amerikaner und Europäer – Geschäftsleute, die vorübergehend hier zu tun haben.

Etwas später betritt jedoch ein mongolischer Vater mit seinem kleinen Sohn das Lokal. Sie setzen sich an den Nachbartisch und bestellen zwei Essen. Der Vater schaut traurig dem Kleinen zu, der schweigsam in einem Heftchen blättert. Am heutigen Familienfeiertag ziehen sie die Geselligkeit einer Bar der Einsamkeit ihrer Zweizimmerwohnung vor.

Der Mann vom Nebentisch wendet sich an uns und erzählt einprägsame Geschichten zu der Tradition des Tsagaan Sar. Die mit dem Kästchen ist die wunderlichste. Sein Sohn habe die im Buuz versteckten Glücksmünzen, auf die er beim Essen gebissen hat, in ein Geheimversteck gelegt, einem kleinem Holzkästchen. Übermütig habe er einmal davon geprahlt und sich das pure Glück ausgemalt. Als seine Sammlung alter Münzen daraufhin spurlos verschwand, war der mongolische Neujahrsbrauch bestätigt, der strengste Geheimhaltung in ebensolchen Glückswünschen empfiehlt.

Читать дальше