Als man allerdings ein Dreivierteljahr später 162endgültig mit ihm verhandeln will, kann man ihn lange Zeit nicht persönlich antreffen (er ist als polnisch-sächsischer Heereslieferant im Nordischen Krieg unterwegs). 163

Den Schachtischen Hof mit dem Altbau und dem Lehmannschen Neubau, worin eigentlich, wie jetzt auch die Halberstädtische Regierung weiß, „eine Juden Schule angeleget werden“ sollte, 164will man nun endgültig für 3 400 Taler kaufen und der Hugenottengemeinde zur Verfügung stellen, dabei glaubt man noch weitere 400 bis 500 Taler anlegen zu müssen, um es „zum besten der [französischen] Colonie“ fertigzustellen.

Im Januar 1701 berichtet der mit einer Untersuchung der Sache beauftragte Kammerrat Lüttkens, er habe den Residenten wieder nicht angetroffen (der Nordische Krieg zieht sich in die Länge!). Sein Schwager Isaak Joel sagt, Berend Lehmann würde wohl bereit sein, der Hugenottengemeinde 300 Taler „ad redimendam vexam“ (um den Ärger wiedergutzumachen) zu zahlen, wenn sie ihm das neue Haus wieder überließen. Lüttkens empfiehlt sogar dem König (Kurfürst Friedrich III. hat sich inzwischen zum „König in Preußen“ erklärt), dieses Angebot Lehmanns anzunehmen, „jedoch unter der Condition, keine Juden Schule noch Synagoge, weniger ein Seminarium darin anzulegen.“ 165

Dies ist das zweite Mal, dass die geplante Klaus erwähnt wird und dass die Angst der christlichen Umgebung zum Ausdruck kommt, hier könne womöglich widerchristlich agitiert werden und eine solche Institution könne noch mehr Juden nach Halberstadt ziehen. Der König ist mit der vorgeschlagenen Regelung einverstanden; 166umso erstaunlicher ist, dass fast zwei Jahre später die Sache immer noch nicht abgeschlossen ist.

[no image in epub file]

[no image in epub file]

Abb. 10–12: Ein letzter Versuch Berend Lehmanns, durch Leistungen für die Allgemeinheit endlich den Besitz seines ‚Schachtischen Hauses’ zugestanden zu bekommen: Brief an den preußischen König vom 27. März 1703

Denn am 24.7.1703 schreibt Berend Lehmann einen ausführlichen Brief an den König (vgl. Abb. 10–12 und Dok. 8), in dem er um die Rückgabe der beiden Häuser auf dem „Schachtischen Hoffe“ bittet: Die Hugenottengemeinde (von ihm fälschlich die „Pfälzische Colonie“ genannt) habe das Schachtische Haus „wiederrechtlich in Poßeßion genommen“ und zwar „gegen Deponirung 1 400 Rthlr“ – das war der Wert, den er mehrfach für das neugebaute Haus angesetzt hatte.

Es wohnten auf dem „Hoff“ jetzt der Prediger der Gemeinde und ein Bierbrauer. Er, der Resident, habe auf diese Weise sein Haus verloren und sei noch nicht einmal dafür entschädigt worden. Wenn man es ihm zurückgebe und den Hugenotten ein anderes, zum Bierbrauen geeigneteres zur Verfügung stelle, sei er zu folgenden Leistungen auf seine Kosten für die Allgemeinheit bereit: „die von dem vor solchem Hause lauffenden Röhr* Waßer überschwemmete Gaße auf meine Kosten zu pflastern, das Röhr Waßer in einen großen steinern Kasten, sowoll zur Zierde der Stadt alß auch gemeinen Besten in Feuers-Gefahr einzuschließen, durch einen Canal das Saubere Waßer von der gantzen Stadt Mauer abführen zu laßen[...]“. 167

Dieses Angebot zeigt einen ähnlichen Bürgersinn, wie er ihn gemäß dem Bericht Auerbachs 168dadurch bewiesen hatte, dass er nach einer Feuersbrunst im Jahre 1694 Geld beisteuerte, als die wiederaufgebauten Häuser mit Ziegeln statt mit Stroh gedeckt wurden. – Aber auch die weiteren Angebote in diesem Schreiben, nämlich den Hugenotten das Abbruchholz des Vorderhauses zur Verfügung stellen zu wollen und ihnen die Kosten zu erstatten, die sie selbst in das Haus gesteckt haben mochten, sowie die pünktliche Zahlung eines Erbenzinses* von jährlich 8 Reichstalern – alles das nützte nichts, trotz der Zustimmung des Königs zum Lüttkensschen Vorschlag zwei Jahre zuvor.

Leider fehlt in den Akten die Stellungnahme der Hugenotten zu seinem Schreiben. Sie müssen schon sehr schwerwiegende Argumente gehabt haben, denn am 15. September 1703 heißt es aus Berlin: „Weilen nun gedachten Juden prætension* ungegründet und die Commissarij solche in Relatione genugsam abgelehnet, So habt Ihr [die Halberstädtische Regierung] denselben mit seinem Suchen abzuweisen und die Colonie bey dem Haus oder Schachtischen Hoffe zu schützen.“

Damit endet der Aktenvorgang; und es scheint nicht so, dass der Resident die Häuser auf dem „Schachtischen Hoffe“ jemals bezogen hat; denn vier Jahre später wohnt der französische Prediger immer noch in diesem Anwesen. Aber das ist eine andere Geschichte, die hier später in dem Abschnitt „Das Gartenhaus“ behandelt wird.

Die Akten verraten auch nicht, ob Lehmann denn noch finanziell entschädigt wurde.

1745, also 15 Jahre nach Berend Lehmanns Tode, hatte sich die Situation übrigens völlig geändert. Die Hugenotten benutzten nicht mehr, gemeinsam mit den deutschen Reformierten, die Kapelle des nahen Petershofes, sondern sie hatten inzwischen ihr eigenes Gotteshaus, die „Franzosenkirche“ an der Woort, und der Stadthistoriker Lucanus berichtet:

„[Die französisch-reformierte] Colonie hat bei ihrem establissement [Gründung] von Seiner Königlichen Majestät ansehnliche beneficia [Geschenke] erhalten, auch das Schachtische große Freyhauß* nahe am Grauen Hofe mit einem Garten und dem privilegio, Bier zu brauen und zu verhandeln doniret bekommen. [...] Hernach aber hat sie zu ihrem besseren interesse* dieses ihnen geschenkte Freyhauß mit Garten, Brau Pfanne und Geräthe verkauffet und capitalia davon gemachet[...]“. 169Verkauft haben sie es, wie wir bereits wissen, an den Kammerkanzlisten Beck, der es neu gestaltet.

Die Häuser Heister-2 und Pott

Parallel zu den Bemühungen um die Häuser auf dem „Schachtischen Hoffe“ läuft noch ein anderer Immobilienvorgang Berend Lehmanns in „Schachts“ Nachbarschaft. Der Stadthistoriker Lucanus erwähnt in einem Atemzuge mit dem Grauen Hof, „de[n] alte[n] Ziegel Hoff nebst denen Heisterischen und Lochowischen Häusern“ 170.

Nun untersagt am 18./28. März 1699, also vermutlich kurz bevor im Frühjahr die Arbeiten an dem Schachtischen Neubau beginnen, in dem die Klaus untergebracht werden soll, der Kurfürst dem Halberstädtischen Regierungsrat und Konsistorialsekretär* Johann Heinrich Koch 171, den ihm gehörenden Heisterschen Hof an Berend Lehmann zu verkaufen (Vgl. Dok. 5).

Hier stutzt man: Den Heisterschen Hof hatte ja vor Berend Lehmann nicht Koch, sondern Schacht besessen. Erklären lässt sich dieser Widerspruch nur, wenn man annimmt, dass es zwei Heistersche ex Lochowsche Höfe gegeben hat (bei Lucanus ist ja auch zunächst im Plural die Rede von „denen Heisterischen und [danach!] Lochowschen Häusern“). Lochow-1=Heister-1 wäre also gleich Schacht; Lochow-2 = Heister-2=Koch stünde also 1699 zum Verkauf und Lehmann würde es haben wollen ( L ).

Der eventuell schon getätigte Kauf von Heister-2 müsse, so befiehlt der Kurfürst, „cassiret“ werden. 172Gegen den Kauf hätten die „Bauermeister* der Westendorff- und Vogteyschen Nachbahrschaft“ protestiert. 173

Gleichzeitig verlangt der Kurfürst Bericht aus Halberstadt, wieviele Juden denn angesichts seines Reskripts vom 28. März 1697, sie dürften keine Immobilien mehr kaufen, Häuser in der Stadt besäßen, wieviele möglicherweise sogar zwei Häuser.

[no image in epub file]

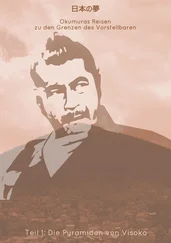

Abb. 13: Blick vom Grauen Hof auf die große Synagoge (vermutlich erbaut 1709–12). Hinter den Gärten der kleinen Häuser links lag der ‚Schachtische Hoff’, der wohl, erweitert um mehrere Nachbargrundstücke, ursprünglich als Synagogenstandort vorgesehen war. Das Postkartenfoto stammt etwa aus den 1920er Jahren, als hier nur noch wenige Juden wohnten. Entsprechend der regen Bautätigkeit der Halberstädter Juden um 1700 dürfte das ‚Halberschtetl’ sich damals in besserem Zustand befunden haben.

Читать дальше