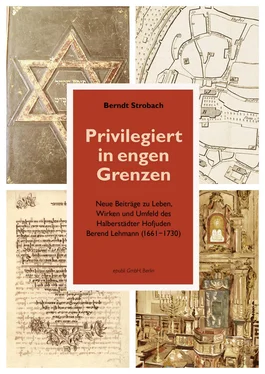

Mit dem „Tempel“ kann 1734 nur die von Lehmann finanzierte große, neue Synagoge ( I ) gemeint gewesen sein, die etwa 1712 vollendet wurde und bis zur Zerstörung in der Folge der Pogromnacht vom 9. November 1938 zwischen Judenstraße 26/27 und Bakenstraße 56 gestanden hat (vgl. Abb. 75/76).

Da mehrmals im Plural von den „Lehmannischen Häusern“ die Rede ist, muss es neben der Klaus noch mindestens ein weiteres Haus in unmittelbarer Nähe der Synagoge gegeben haben. Es könnte sich dabei um das in dem zwischen Klaus und Synagoge gelegenen Garten befindliche Gartenhaus ( R ) gehandelt haben. Das würde bedeuten, dass man nur durch die Klaus und das sich an sie anschließende Gartenhaus in den Garten kommen konnte. Es könnte aber auch noch ein weiteres, in den Akten nicht greifbares Haus im Synagogen-Klaus-Komplex gegeben hat, das Berend Lehmann gehörte. Aktenkundig wird die Angelegenheit dadurch, dass Aaron Emanuel einen Mitbewerber hat: Ein Regierungsrat Weferling macht ihm den Garten streitig. Er hat zwar weniger geboten, behauptet aber, zur Versteigerung stehender jüdischer Grundbesitz müsse wieder in christliche Hände zurückfallen, selbst wenn der christliche Bewerber weniger biete als ein mitbietender Jude.

Emanuel bekommt letzten Endes Recht, der Garten geht an ihn für die jüdische Gemeinde. Das Studierhaus ( J ) hat er nach seiner Angabe für Cosman Lehmann Berend, den jüngsten Sohn des Residenten, erworben, der gerade in Hannover reich geheiratet hat. 207

Cosman erscheint allerdings nicht auf den späteren Halberstädter Judenlisten, so dass man bezweifeln muss, dass er jemals wieder in Halberstadt gewohnt hat.

Eine Vorgängersynagoge zwischen Juden- und Bakenstraße

Es ist auffällig, dass sich in den umfangreichen preußischen Judenakten für den Bau der berühmten Barocksynagoge weder ein Antrag, noch eine Genehmigung findet. Allerdings gibt es eine Bittschrift der Halberstädter Judenvorsteher vom 14. März 1711: „Ist auch an dehm, daß Unsere von Ew. Königl. Majestät privilegirte, und hinter Unsern Häusern belegene Synagoge, unß in etwas zu enge gebauet ist, und, da selbige ohn jemandes præjuditz* mit einigen Fachen von Unsern Höffen gar wohl erweitert werden kann, selbiges aber ohne allergnädigsten Consens nicht geschehen darff; Alß bitten wir allerunterthänigst, solches Allergnädigst zu Vergönnen“. 208

Der König erteilt daraufhin am 20. April 1711 die Erlaubnis, „daß die Synagoge auf soweit als die Anzahl derer Juden zu Halberstadt es erfordert, ohne einiges Menschen Schaden und præjuditz extendiret werde.“ 209Es müsste also davor an gleicher Stelle bereits ein derart benanntes und genutztes Sakralgebäude gestanden haben, 210und geschickterweise hat Berend Lehmann als einer der Judenvorsteher und als Finanzier des prächtigen Neubaus ( I ) offenbar nur die harmlos erscheinende „Extendirung“ beantragt.

Bei Ausgrabungsarbeiten, welche die Technische Universität Braunschweig im Jahre 2006 an der Stelle der 1938 abgerissenen Synagoge durchführte, ergaben sich zwar keine Hinweise auf einen Vorgängerbau; 211aber die Liste der Judenhäuser in der Jurisdiktion des Halberstädter Domkapitels 212aus dem Jahr 1699, also über ein Jahrzehnt vor dem Neubau, nennt in der Judenstraße („auch Domdechaneystraße genandt“) mehrfach „den Tempel“ 213und macht einige interessante Angaben über ihn. 214

Über das Haus mit der Listennummer 18 wird dort vermerkt:

„Eodem producirt David Wolff Meyer Michaels Erbenhauß brieff de dato den 20. Aug. 1680, worinnen ihm [...] ein hauß nebst dem Garten zwischen Jost Levin und Ihme, David Wulffen, innen belegen [...] verschrieben worden [...] Auch berichtet bemelter [schon erwähnter] David Wulff daß vorgenandter Meyer Michael, itzo zu Hamburg wohnend, denen Vorstehern der Judenschaft das Haus, weil es vor der Synagoge gelegen und man ander gestalt nicht denn durch dasselbe kommen könnte, abgetreten.“

Die Häuser von Wulff ( W ) und Philipp Jost (ex dessen Vater Jost Levin) ( X ) liegen eindeutig auf der „Domdechaney Straße“, so also auch die Vorgänger-Synagoge hinter dem Haus ex-Meyer-Michael, von dem die Judenvorsteher berichten, „in das Wohnhauß hätte die Judenschafft einen ledigen Juden hineingesetzet, welcher etliche Kinder informirte, der nur Achtung auff das Hauß und den Tempel geben müßte, denn eß gingen viel Leute immer auß und ein, Eß müßte auch dieser Mensch den Tempel auff und zu schließen.“

Damit korrigiert sich die Angabe Monika Lüdemanns, die das Meyer-Michaelsche Haus als Vorgängerbau des Klaus-Nebengebäudes in den Rosenwinkel 18 verlegt. 215

Die Vorgänger-Synagoge ( G ) scheint übrigens nicht unmittelbar auf demselben Platz gestanden zu haben wie die angeblich nur „extendirte“, in Wirklichkeit neugebaute Barock-Synagoge. Das ergibt sich aus einer flüchtig geschrieben Liste der Judenhäuser auf der „Domfreiheit“, 216die leider nicht datiert ist, die aber nach dem Neubau von ca. 1712 angelegt worden sein muss. Dort heißt es unter der Listennummer 15, „Joel Isaacs Erben“: „Meyer Salomon wohnt [unleserlich] in alten Tempel der Judenschafft zugehörig“; das heißt, mit dem Neubau wurde die Vorgänger-Synagoge nicht mehr sakral genutzt, sondern konnte – zumindest teilweise – für Wohnzwecke vermietet werden.

Eine mögliche Variante bietet der Reisebericht des Schriftstellers Goeckingk, der bei einem Besuch der Halberstädter Synagoge 1778 anmerkt:

„Gegen diesem großen Tempel über liegt noch ein kleinerer für die Armen und Bettler“. 217

Das heißt, der alte Tempel ( G ) könnte doch noch oder wieder sakral benutzt worden sein.

Es könnte sich bei dem ex-Meyer-Michael-Haus ( S ) um das Grundstück Judenstraße 27 handeln; in dessen Garten hätte also die Vorgängersynagoge gestanden, während der heutige Zugang zum Synagogengrundstück (und zum Berend Lehmann Museum) Teil des Mikwenhauses, Nr. 26, ist.

Demnach müsste das Mikwenhaus an der Stelle des David Wulfschen Grundstücks ( W ) stehen. In der Judenhausliste von 1763 heißt es von dem sechsten der acht der Judenschaft gehörenden Häuser, es sei der zweite Eingang zum Tempel, und zwar der in der Judenstraße, und es habe früher teils Philipp Jost (später Judenstraße 28 [ X ]) und teils Wolf David ( W ) gehört, 218und von Wolf David heißt es, sein vom Vater David Wulff ererbtes Haus habe zwischen Levin Joels Haus (später Judenstraße 25 [ T ]) und dem Tempel gelegen. 219

Offenbar hatte man 1763 vergessen, dass es schon immer zwischen David Wulff ( W ) und Philipp Jost ( X ) das der Judenschaft gehörende ex-Meyer-Michael-Haus gegeben hatte, dass diese beiden also nicht Teile ihres in der Tat benachbarten Besitzes abgeben mussten.

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist in der Abbildung „Die vermutete Häuserfolge auf der westlichen Seite der Judenstraße“ festgehalten (Abb. 15–16).

Wenn man nicht annehmen will, dass es in diesem Hofbereich sogar zwei Vorgängersynagogen gegeben hat, dann ergibt sich ein momentan noch nicht aufzulösendes Lokalisierungsproblem: Die 1669 als Ersatz für das zerstörte Gotteshaus erbaute Fachwerk-Synagoge ( H ) befand sich „hinter Salome [recte: Salomon] Jonas undt Davidt Wolffen Wohnhause aufm Neuen Margckte“, 220Nach der Domkapitel-Häuserliste von 1699 befanden sich die Behausungen von David Wolffs Sohn Wolff David (heute Judenstraße 26 [ W ]) und von Salomon Jonas’ Schwiegersohn David Israel (heute Nr. 28 [ V ]), beide vom Vater/Schwiegervater geerbt, nur durch ein anderes Haus getrennt im Bereich des heutigen Berend-Lehmann-Museums. Das wäre eine Stelle, die etwa 10 bis 15 Meter weiter nördlich anzunehmen wäre (also zwischen W und X).

Abb. 14: Die Halberstädter Judenstraße 1930, Blick auf den Durchgang zur Bakenstraße. Links das heutige Berend-Lehmann-Museum.

Читать дальше