Wie dem auch sei: Ganz gleich, ob es in den vergangenen 300 Jahren Änderungen in der Parzellierung gegeben haben mag oder nicht – aus der Betrachtung dieses Bereiches wird deutlich, dass Berend Lehmann, nachdem dies im Areal „Schacht“nicht möglich war, sein Gemeindezentrum im Bereich Judenstraße/Bakenstraße zu verwirklichen begann, wo bereits eine unauffällige Hinterhaus-Synagoge vorhanden war und wo seine Mitstreiter Wulff, Levin und Jost schon Grund besaßen, den sie teilweise zur Verfügung stellen konnten.

[no image in epub file]

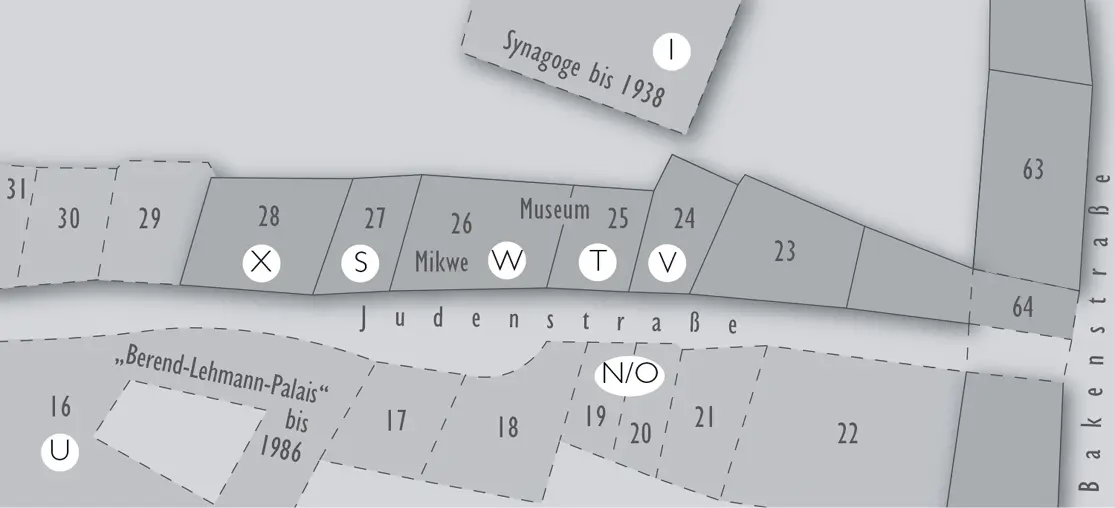

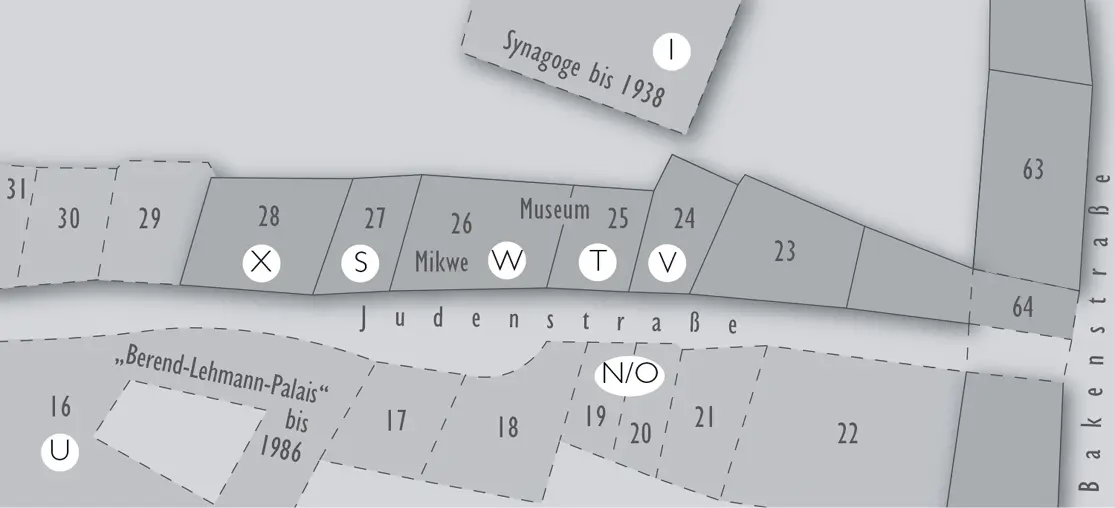

Abb. 15 oben: Jüdischer Hausbesitz 1699. Ziffern hinter „No.“ sind die Nummern der Judenhäuserliste von 1699. Ziffern auf weißem Grund sind die Hausnummern von 1933.Die Häuserfolge von Judenstraße 29 bis Bakenstraße 63 ist durch Nachbarschaftsangaben gesichert; in Judenstraße 16–19 ist nur gesichert, dass Haus No. 13 gegenüber von 12 liegt; No. 3, 4 und 15 könnten auch rechts von No. 13 gelegen haben, allerdings in dieser Reihenfolge.

Abb. 16 oben: Alle auf dem Planausschnitt bezifferten Gebäude waren 1933 noch vorhanden, nach Krieg und DDR-Abriss existieren 2011 nur noch die dunkel getönten.

93Vgl. Backhaus, Fritz: Die Juden im Bistum Halberstadt, in: Siebrecht, Adolf (Hg.) Geschichte und Kultur des Bistums Halberstadt. 804–1648. Symposium anlässlich 1200 Jahre Bistumsgründung Halberstadt, 24.–28.3.2004. Protokollband, Halberstadt 2006, S. 505–513.

94Lucanus, Notitia, Bd. I, S. 757. Die beiden umfangreichen Foliobände des Notitia-Manuskripts sind eine wertvolle Quelle für die Geschichte der Stadt Halberstadt, speziell für ihren Zustand während der Lebenszeit ihres Verfassers. Es ist höchst bedauerlich, dass sie nicht längst publiziert worden sind. Das Kapitel über die Halberstädter Juden ist eine wichtige Ergänzung zu der bisher einzigen, inzwischen überholten Darstellung des jüdischen Halberstadt, der Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt des Rabbiners Auerbach von 1866. Bemerkenswert ist es vor allem wegen der Sympathie, mit der Lucanus die Juden betrachtet, weshalb er die auf ihnen lastenden Abgaben genauestens notiert. Natürlich wird dennoch auch bei ihm die damals landläufige Angst vor zu großem Wachstum der jüdischen Bevölkerung spürbar, etwa wenn er ein Kapitel überschreibt: „Die Juden breiten sich in Halberstadt sehr aus.“

95Stern, Staat, Bd. II,2, S. 260, Dokument Nr. 197.

96Nach der „Generaltabelle derer im Fürstentum Halberstadt [...] befindlichen Judenfamilien 1737“, ebd., Bd. II/2, S. 597–637, Dokument Nr. 490.

97Reskript des Großen Kurfürsten an die Geheimen Räte vom 8./18.12.1672, gedruckt in Stern, Staat, Bd. I,2, S. 31 (Dokument Nr. 24).

98So gesehen von Lucanus, Notitia, §3.

99Stern, Staat, Bd. I,2, S. 336, Dokument Nr. 355.

100Vgl. Stern, Staat, Bd. 2,1, S. 144ff., wo auch die späteren drastischen Beschränkungen der Ansetzung geschildert werden.

101Freudenthal, Messgäste, S. 95–115.

102Nach der „Generaltabelle derer im Fürstentum Halberstadt [...] befindlichen Judenfamilien 1737“, in: Stern, Staat, Bd. II/2, S. 597–637, Dokument Nr. 490.

103Vgl. Halama, Walter: Autonomie oder staatliche Kontrolle? Ansiedlung, Heirat und Hausbesitz von Juden im Fürstentum Halberstadt und in der Grafschaft Hohenstein (1650–1800), Diss. Ruhr-Universität Bochum [2004] (abgekürzt: Halama, Autonomie), S. 228.

104Belege an späterer Stelle dieser Arbeit.

105GStA PK, I.HA Rep. 21, Nr. 203, fasc. 18, o. Bl.

106Rath-Häußliches Lager-Buch der Stadt Halberstadt, auf Allergnädigsten Befehl Seiner Königlichen Majestät in Preußen etc. von Bürgermeistern und Rath auch Dero Syndico verfertiget. Halberstadt Anno 1721, vol. 1, S. 34–36. Manuskript im Historischen Stadtarchiv Halberstadt, enthalten in: Urkundeninventar von 1601 bis 1743, Sign. Augustin 1041, LL 1. Abgekürzt: Ratslagerbuch.

107Genaueres einige Seiten später.

108Auerbach, Geschichte, S. 26.

109GStA PK, I.HA. Rep. 33, Nr. 120c (1649–1701), Bl. 42.

110Actum Halberstadt den 3 t Aprilis 1669 [...] Lista der alhir auf der Voigdtey wohnenden Juden [...] LHASA,MD, A 13, Nr. 607, Bl. 35–38. Abgekürzt: Judenliste 1669.

111LHASA MD, Rep. A13, Nr. 607, Bl. 37. Die Liste stammt von etwa 1730; der alte Besitz des Domkapitels dürfte sich bis dahin seit 1669 nicht geändert gehabt haben.

112Lüdemann, Monika: Quartiere und Profanbauten der Juden in Halberstadt, Dissertation TU Braunschweig, 2003 (abgekürzt: Lüdemann, Quartiere), S. 24ff. Im Internet als PDF-Datei zugänglich unter www.digibib.tu-bs.de/?docid=00001635(Zugriff: 18.9.2013, 24 Uhr).

113In einer Johann Henricus Lucanus zugeschriebenen „Sammlung an Documenten, Berichten, Relationen, den statum publicum des Fürstenthums Halberstadt betreffend“, Manuskript, nicht paginiert, nicht publiziert, Historisches Stadtarchiv Halberstadt, Sammlung Augustin, Sign. 1037, wird für die 1740er Jahre in der Verteilung der – nichtjüdischen und jüdischen – 1 805 Halberstädter Häuser die Bürgerschaft mit 1 211 Häusern angegeben, die Regierungsfreiheit umfasste danach 93, die Domkapitularische Freiheit 174 Häuser, der Majorei (Amtskammer) unterstanden 166 Häuser.

114Lüdemann, Quartiere, S. 14. Ein früher Beleg: „Am 17.9.1639 verlangten die Vogteischen, dass die zahlreichen Juden auf den geistlichen Freiheiten, die vom Kriegs- und Wachdienst an den Toren und auf den Mauern sowie von Einquartierungen befreit seien, endlich zur Kriegssteuer herangezogen würden.“ Boettcher, [Hermann]: Halberstadt im Dreißigjährigen Kriege, Aschersleben 1914, S. 66, wobei die Angabe „zahlreich“ für 1639 im Widerspruch zu Lucanus (4 Familien, Anfang dieses Kapitels) steht.

115Halama, Autonomie, S. 284.

116Die genauen Rechtsverhältnisse bei Lucanus, Notitia, Bd. I, S. 416.

117Vgl. im weiteren Verlauf dieses Kapitels den Abschnitt „Das Heistersche und das Pottische Haus“: Protest gegen den Kauf des Heisterschen Hauses.

118Lüdemann, Quartiere S. 27.

119Halama, Autonomie, S. 228.

120Lüdemann, Quartiere, S. 17.

121„Voigtei“ ist die Halberstädter traditionelle Rechtschreibung für „Vogtei“

122Schon 1664 reagierten die Halberstädter Juden auf die Forderung von Halberstädter Bürgern, man solle sie keine eigenen Häuser besitzen lassen, mit der Frage, ob sie denn etwa ihre „Häuser in die Luft bauen könnten“. „[Wir können] nicht unterm bloßen Himmel wohnen, sondern haben derobehuf Häuser nöthig, und weil man uns Bürgerhäuser zu vermieten [anzumieten] nicht zulassen will, so müssen wir nothwendig [...] ein und anderes von Bürgern kaufen[...]“ wiedergegeben in: Stern, Staat, Bd. I,2, S. 104ff. (Dokument Nr. 118).

123Samuel, Salomon: Geschichte der Juden in Stadt und Synagogenbezirk Essen, Frankfurt/M. 1913, S. 6f.

124Judenliste 1669: Actum Halberstadt den 3 t Aprilis 1669 [...] Liste der alhir auf der Voigdtey wohnenden Juden [...] LHASA,MD, A 13, Nr. 607.

125Freudenthal, Messgäste, S. 106

126Reiner Krziskewitz, der über einen der Joel-Nachfahren in Bernburg forscht, hat durch Einsicht in die Dresdner Original-Messelisten diese Zusammenhänge der Familie Joel – Levin geklärt. Ich danke ihm für die Überlassung seiner Ergebnisse. Joels Vatersname „ben Jehuda“ in Fraenkel, Louis & Henry, Forgotten Fragments of the History of an Old Jewish Family,o.O.,o.J.[Kopenhagen 1975], o.Bl., auf der Tafel A = „The Behrend Lehmann Family“ ist offenbar übernommen aus Auerbach, Geschichte, S. 35, aber in den amtlichen Halberstädter Judenlisten taucht dieser Vatersname nicht auf, und Berend Lehmann, der mehrfach auf seinen Schwiegervater anspielt, nennt nur den Eigennamen „Joel“. Joel Alexander hat in den Ereignissen um die Zerstörung der Synagoge, 1669, eine entscheidende Rolle gespielt. Vgl. LHASA, MD, A 13, Nr. 607, Bl. 39–40. Über Lehmanns Schwäger und Neffen aus der Joel-Familie s. den Abschnitt „Blankenburger Tagesgäste“ im Kap. 3 dieses Buches.

Читать дальше