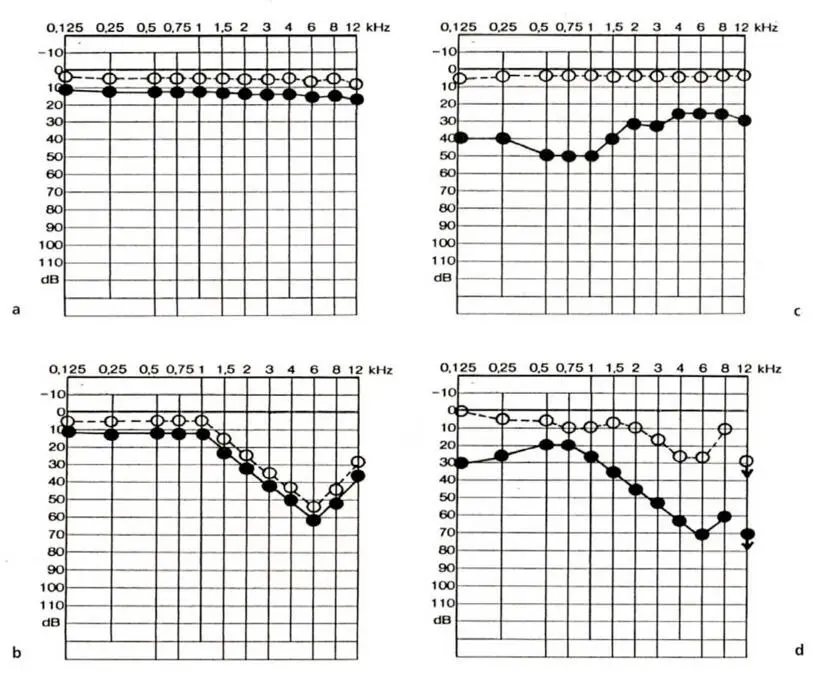

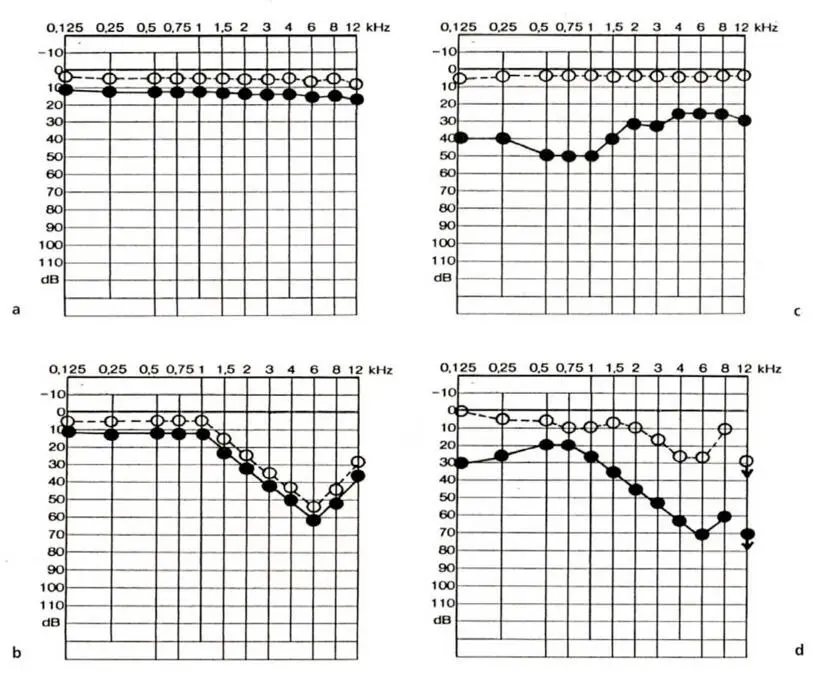

Abb. 1-9 a-d. Reintonaudiogramm: a Normalgehör, b Schallempfindungsschwerhörigkeit, c Schal- leitungsschwerhörigkeit, d kombinierte Schalleitungs-Schallempfindungs-Schwerhörigkeit

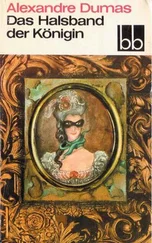

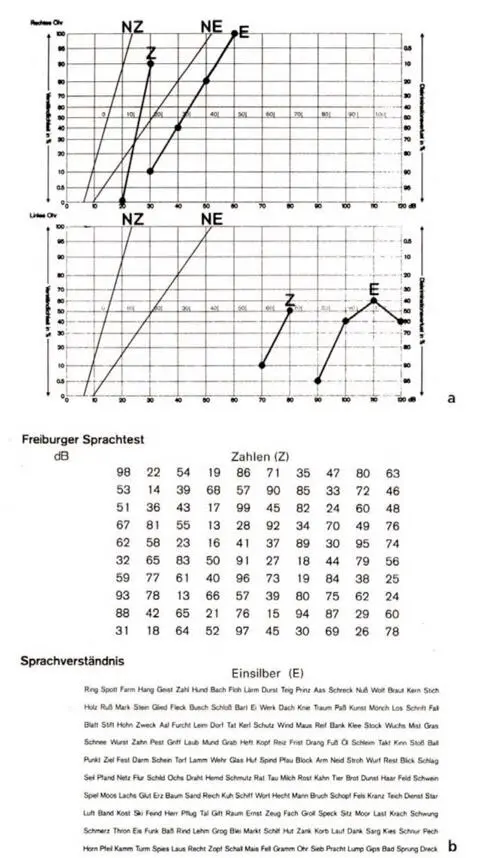

Freiburger Sprachtest

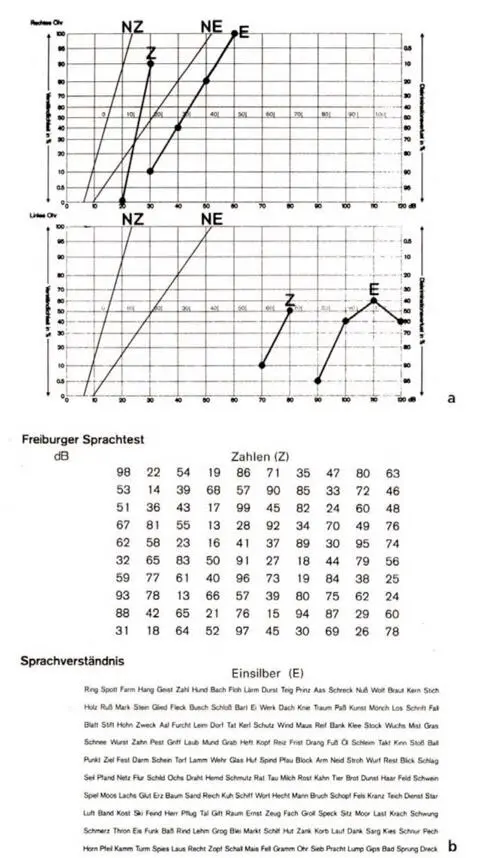

Beim Freiburger Sprachtest werden Hörverlust für Sprache (bei welcher Lautstärke Sprache überhaupt verstanden wird) und das Unterscheidungsvermögen, die Diskrimination (was der Patient überhaupt versteht), geprüft.

Diese Unterscheidung ist nötig, weil eine Erhöhung des Schallpegels keineswegs immer zur Verbesserung des Verständnisses führt (Abb. 1-10b, linkes Ohr).

Hörverlustprüfung

Der Hörverlust ist die Differenz zwischen dem Schalldruckpegel des Patienten und dem eines Normalhörenden, bei dem jeweils 50% der viersilbigen Zahlwörter verstanden werden. Dieser Pegel liegt beim Normalhörenden bei 18,5 dB.

Technik: Über einen Kopfhörer werden dem Patienten auf dem besser hörenden Ohr bei einem überschwelligen Pegel 20 viersilbige Zahlwörter (Abb. 1-10a oben) angeboten und die Anzahl der verstandenen Wörter registriert.

Der Hörtest wird bei verschiedenen Pegeln so oft wiederholt, bis etwa 50% der angebotenen Zahlwörter verstanden werden. Der genaue Pegel für eine Verständlichkeit von 50% kann aus dem Diagramm zeichnerisch ermittelt werden (Abb. 1-10b).

Sprachverständlichkeitsprüfung

Abb. 1-10 a, b. Sprachaudiogramm a Testmaterial (phonetisch ausgewogen) Zahlwörter (Z) und Einsilber (E). b Rechtes Ohr: annähernd normales Hörvermögen; linkes Ohr: mittel- bis hochgradige Schwerhörigkeit. NZ Vergleichskurve normales Hörvermögen (Zahlen), NE Vergleichskurve normales Hörvermögen (Einsilber); Z: Zahlwörter/Patient, E: Einsilber/Patient

Technik: Bei einem Schalldruckpegel von etwa 20 dB über dem Pegel beim Hörverlust für 50% der viersilbigen Zahlwörter werden dem Patienten 10 einsilbige Wörter angeboten und die Anzahl der richtig wiederholten Antworten registriert. Falsch ist ein Wort auch dann, wenn nur ein Buchstabe falsch wiederholt wird. Die Lautstärke wird dann in 15-dB Schritten gesteigert, bis der Patient 100% der Einsilber versteht (Abb. 1-106). Oft wird diese Verständlichkeit von 100% nicht erreicht. Die Differenz zwischen der maximal erreichten Sprachverständlichkeit und 100% ist der Diskriminationsverlust in Abb. 1-10b linkes Ohr: 40%.

Mit der Sprachaudiometrie werden Hörgeräte für den Patienten optimal angepaßt.

Die Hörbedingungen des täglichen Lebens können durch das Hinzufügen von Störlärm noch besser nachempfunden werden. So werden Patienten mit einer innenohrbedingten Hochtonschwerhörigkeit außerordentlichstark von Störlärm behindert. Dies zu beachten ist bei der Anpassung von Hörgeräten besonders wichtig.

Der Freiburger Sprachtest wird auch zur Begutachtung eingesetzt. Dazu wird bei 60 dB, 80 dB und 100 dB die Verständlichkeit der Einsilber geprüft (DIN 45621). Voraussetzung ist, daß der Patient die deutsche Sprache versteht. Deshalb liefert diese Untersuchung bei kleinen Kindern und Ausländern oft falsche Ergebnisse.

Andere Sprachteste wie der Marburger Satztest, der Reimtest oder der dichotische Test nach Feldmann sind speziellen Fragestellungen vorbehalten.

1.3.1.3 Überschwellige Audiometrie

Im Zusammenwirken der äußeren und inneren Haarzellen kommt es bei einer Funktionsstörung der empfindlicheren äußeren Haarzellen, deren Funktion u. a. die Verstärkung niedriger Schallintensitäten ist, früh zu einer Verschiebung der Hörschwelle, also einer Schwerhörigkeit. Bei höheren Schallpegeln werden die inneren Haarzellen direkt erregt, so daß dann die Lautheit des Tons wieder normal empfunden wird (Lautheitsausgleich, Recruitment).

Auf dieser Grundlage beruhen die Verfahren der überschwelligen Audiometrie.

Die überschwellige Audiometrie dient insbesondere dazu, kochleäre von retrokochleären Hörstörungen abzugrenzen, und hat deshalb mit der Entwicklung der evozierten Potentiale (s. auch Abschn. 1.3.2) und der bildgebenden Verfahren an Bedeutung verloren.

Binauraler Lautheitsvergleich nach Fowler

Voraussetzung für die Durchführung des Fowler-Tests ist eine Seitendifferenz von mindestens 30 dB zwischen beiden Ohren und ein annähernd normales Hörvermögen auf dem besser hörenden Ohr.

Technik: Ein Dauerton wird dem geschädigtem Ohr zunächst an der Schwelle dargeboten und dann auf dem besseren Gegenohr der Pegel ermittelt, der die gleiche Lautheitsempfindung hervorruft. Dazu darf der Ton nicht gleichzeitig, sondern nur im Wechsel (1 s Ton, 1 s Pause, i s Ton am Gegenohr, i s Pause usw.) angeboten werden.

Bei derselben Frequenz wird dann der Lautheitsausgleich in 20-dB -Schritten mit zunehmender Lautstärke gemessen. Bei intaktem Lautheitsausgleich wird dieser bei gleichen Schallpegeln erreicht. Bei fehlendem Lautheitsausgleich ist die Differenz zwischen den Schallpegeln an der Hörschwelle genauso groß wie bei höheren Lautstärken.

Auswertung: Ein positives Recruitment spricht für einen Innenohrschaden, ein negatives Recruitment für eine retrokochleäre Störung.

Geräuschaudiometrie nach Langenbeck

Bei einem Innenohrschaden kann der Patient neben einem Störgeräusch ein Signal erkennen, wenn beide gleich laut sind (monauraler Lautheitsausgleich).

Technik: Dazu wird zunächst die Hörschwelle im Reintonaudiogramm bestimmt. Eine Frequenz, bei der die Knochenleitungshörschwelle mindestens um 15 dB gesunken ist, wird als Prüffrequenz gewählt. Dann wird dem Patienten ein konstantes Geräusch zusammen mit lauter werdenden Einzeltönen angeboten.

Die Lautstärke des Geräusches ist so zu wählen, daß die Hörschwelle bei der Prüffrequenz erreicht wird. Die Kurven mit und ohne Geräuschverdeckung werden in ein Audiogramm eingezeichnet.

Auswertung: Die Kurve mit Geräuschverdeckung kann entweder bei der Prüffrequenz in die Reintonaudiogrammhörkurve einmünden (das spricht für einen kochleären Schaden) oder der Kurve ausweichen (das spricht für einen retrokochleären Schaden).

Intensitätsunterschiedsmessung nach Löscher

Ein normales Ohr kann bei höheren Lautstärken immer feinere Intensitätsunterschiede wahrnehmen, während dies bei einem retrokochleären Hörschaden nicht möglich ist.

Technik: Bei einem überschwelligen Schallpegel, in der Regel 20 dB, wird dem Patienten ein amplitudenmodulierter Ton mit abnehmenden Tonschwellenverstärkungen von 5-0,1 dB angeboten und die geringste wahrgenommene Tonschwellenverstärkung registriert.

Auswertung: Bei einer Intensitätsunterschiedsschwelle von weniger als 1 dB spricht man von einem positiven Recruitment.

SISI-Test nach Jerger

Anders als beim Test nach Lüscher wird beim short increment sensitivity index Test nicht die Unterschiedsschwelle bestimmt, sondern lediglich geprüft, ob der Patient eine Tonschwellenverstärkung von 1 dB wahrnehmen kann.

Technik: Dazu wird bei einem Prüfton 20 dB über der Hörschwelle alle 5 s der Pegel für 0,2 s um 1 dB erhöht (zuvor muß meistens mit höheren Tonschwellenverstärkungen geübt werden).

Insgesamt 20mal wird der Test durchgeführt, und die wahrgenommenen Tonschwellenverstärkungen werden in Prozent registriert.

Auswertung: Werden mehr als 80% der Tonschwellenverstärkungen wahrgenommen, ist das Recruitment positiv; werden weniger als 20% wahrgenommen, ist das Recruitment negativ. Dazwischen erlaubt der SISI-Test keine Aussage. Voraussetzung ist, daß der Patient bei der Prüffrequenz einen Hörverlust von mindestens 50 dB erreicht.

Читать дальше