1.1.1 Otoskopie

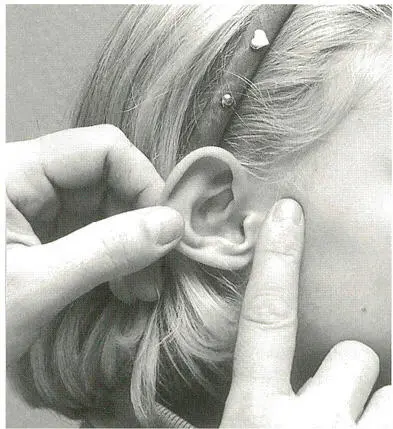

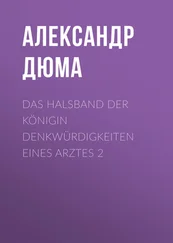

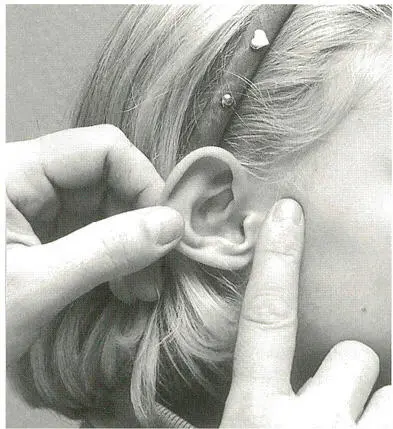

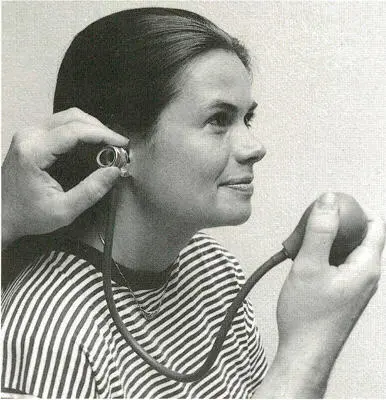

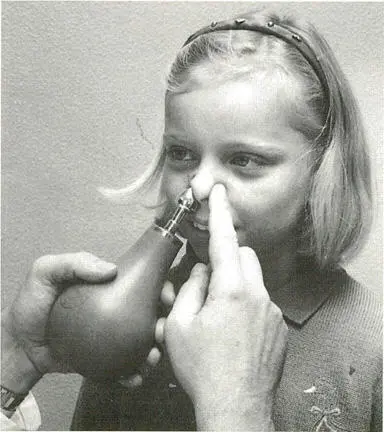

Die Otoskopie erfolgt mit dem Mikroskop und nur in Ausnahmefällen mit einem Endoskop (starre 0°-Optik), einem Otoskop oder einem Stirnspiegel. Der Patient sitzt etwas nach hinten geneigt und dreht den Kopf ein wenig zur Gegenseite. Damit das Trommelfell zu sehen ist, muß der knorpelige Teil des äußeren Gehörgangs dieselbe Richtung haben wie der knöcherne Teil (d.h. je nach Alter des Patienten die Ohrmuschel nach hinten [Kleinkinder] oder oben gezogen und der Tragus nach vorn geschoben werden) (Abb. 1-la). Der Ohrtrichter dient dazu, Haare beiseite zu halten und evtl. die Richtung des knorpeligen Teils des äußeren Gehörgangs zu stabilisieren (Abb. 1-1b). Zu enge Trichter erschweren die Sicht und werden oft zu weit in den Gehörgang eingeführt, was sehr schmerzhaft ist. Ist die Sicht durch Zerumen versperrt, muß der Gehörgang sorgfältig und schonend gereinigt werden. Entweder kann das Zerumen abgesaugt (Vorsicht: Lärmtrauma) oder mit körperwarmem Wasser ausgespült werden (Vorsicht: bei alter Trommelfellperforation Verschleppung von Detritus und Zerumen in das Mittelohr mit konsekutiver Entzündung möglich). Auch bei vorsichtiger Reinigung kann es zu Verletzungen des Gehörgangs oder des Trommelfells kommen, so daß bei fehlender Übung eine Vorbehandlung mit aufweichenden Ohrentropfen (z.B. Wasserstoffhyperoxid 3%) sinnvoll ist.

1.1.2 Pneumatischer Siegle-Trichter

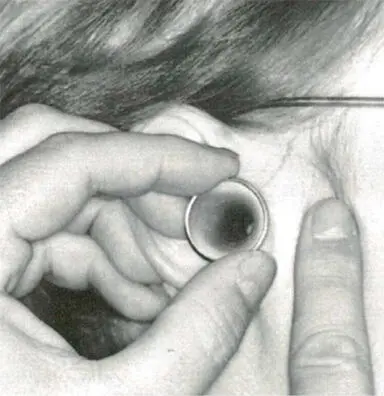

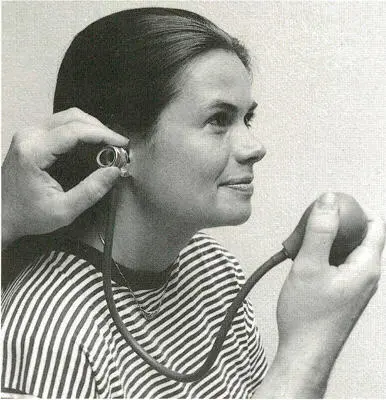

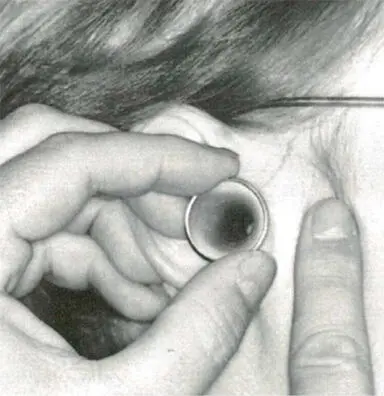

Die Beweglichkeit des Trommelfells und Hammergriffs wird mit dem pneumatischen Siegle-Trichter überprüft. Der Siegle-Trichter ist nach außen mit einer Glasplatte abgeschlossen, so daß er luftdicht in den Gehörgang gesetzt werden kann (Abb.1-1c). Durch Druckänderungen über einen Gummiballon kann das Trommelfell ausgelenkt und der Hammergriff bewegt werden.

1.1.3 Valsalva-Versuch

Die Tubenfunktion kann mit dem Versuch nach Valsalva abgeschätzt werden. Dabei wird mit geschlossenem Mund kräftig gegen die zugehaltene Nase ausgeatmet. Bei guter Tubenfunktion überbläht sich dann ein geschlossenes Trommelfell, während der Patient ein Druckgefühl im Ohr spürt und manchmal ein schmatzendes Geräusch hört. Bei einem perforierten Trommelfell ist manchmal ein Durchblasegeräusch zu hören. Während der Versuch nach Valsalva einen Überdruck erzeugt, wird bei dem Versuch nach Toynbee ein Unterdruck erzeugt. Dabei schluckt der Patient mit zugehaltener Nase.

a

b

c

Abb. 1-1 a–c. Ohrinspektion: a Beim Kleinkind wird der Gehörgang eher nach hinten als nach oben gezogen. b Der Ohrtrichter wird mit einer Hand gehalten und gleichzeitig mit dem Mittelfinger die Ohrmuschel etwas nach hinten oben gedrückt. c Handhabung des Siegle-Trichters

1.1.4 Politzer-Ballon

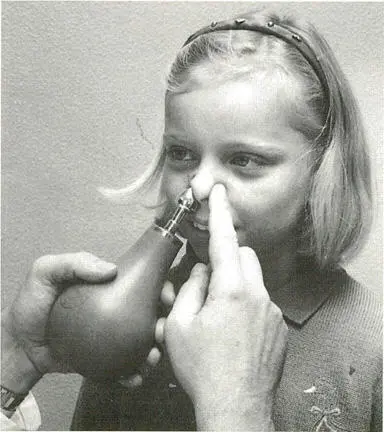

Gelingt der Versuch nach Valsalva nicht, kann mit dem Politzer-Ballon (Abb. 1-2) Luft über ein Nasenloch eingeblasen werden. Dazu muß das andere Nasenloch durch einen Finger und der Nasenrachen durch das Nachsprechen gutturaler Laute (z.B. „Kuckuck“ oder „Coca Cola”) in dem Moment geschlossen sein, in dem Luft eingeblasen wird.Objektiv kann die Mittelohrbelüftung mit der Tympanometrie gemessen werden (s. auch Abschn. 1.3.2).

Abb. 1-2. Politzer-Versuch

1.1.5 Stimmgabelversuch nach Weber

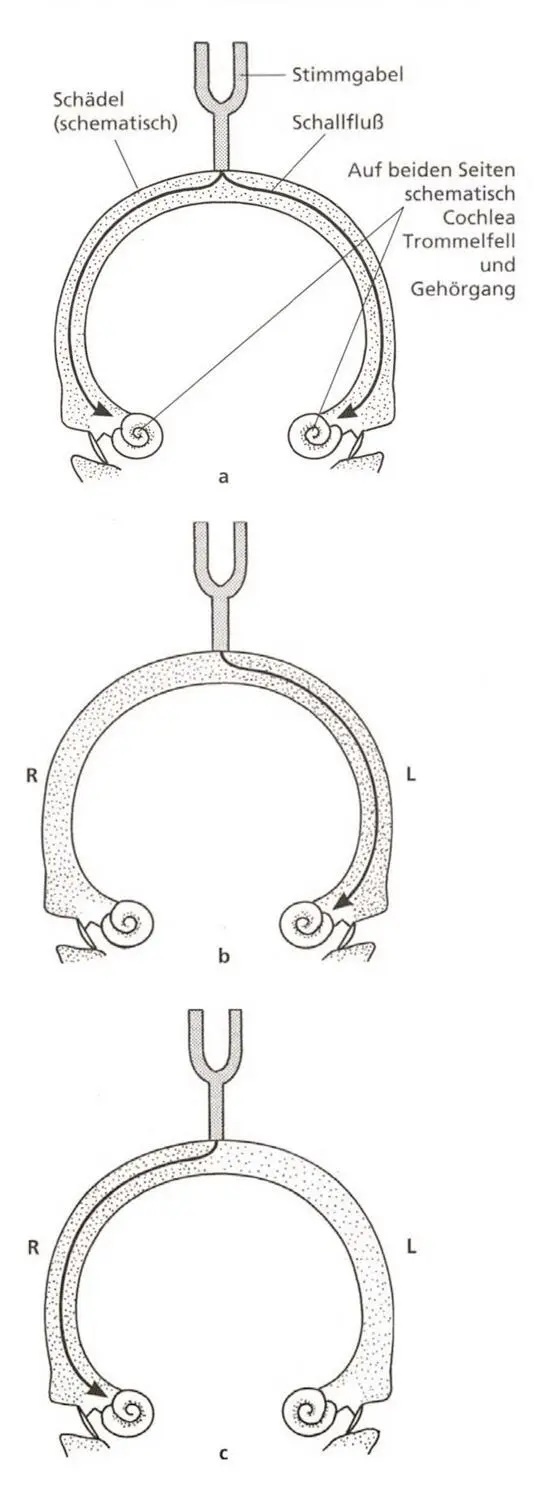

(Abb. 1-3)

Die weich angeschlagene Stimmgabel wird fest auf die Stirnmitte aufgesetzt und der Patient gefragt, ob er den Ton in der Mitte oder auf einem Ohr lauter höre, er also den Ton lateralisiert. Da die Stimmgabel nicht lauter als 50 dB klingt, sollte der Versuch in der Stille durchgeführt werden. Hört der Patient dann noch keinen Ton, kann die Stimmgabel auf den Nasenrücken oder die obere Zahnreihe aufgesetzt werden.

Der Normalhörende, aber auch der Patient mit einer symmetrischen Schwerhörigkeit, hört den Ton in der Mitte, er lateralisiert beim Stimmgabelversuch nach Weber nicht. Bei einer Schalleitungsschwerhörigkeit wird der Ton in das erkrankte Ohr lateralisiert, bei einer Schallempfindungsschwerhörigkeit vorwiegend in das bessere Ohr.

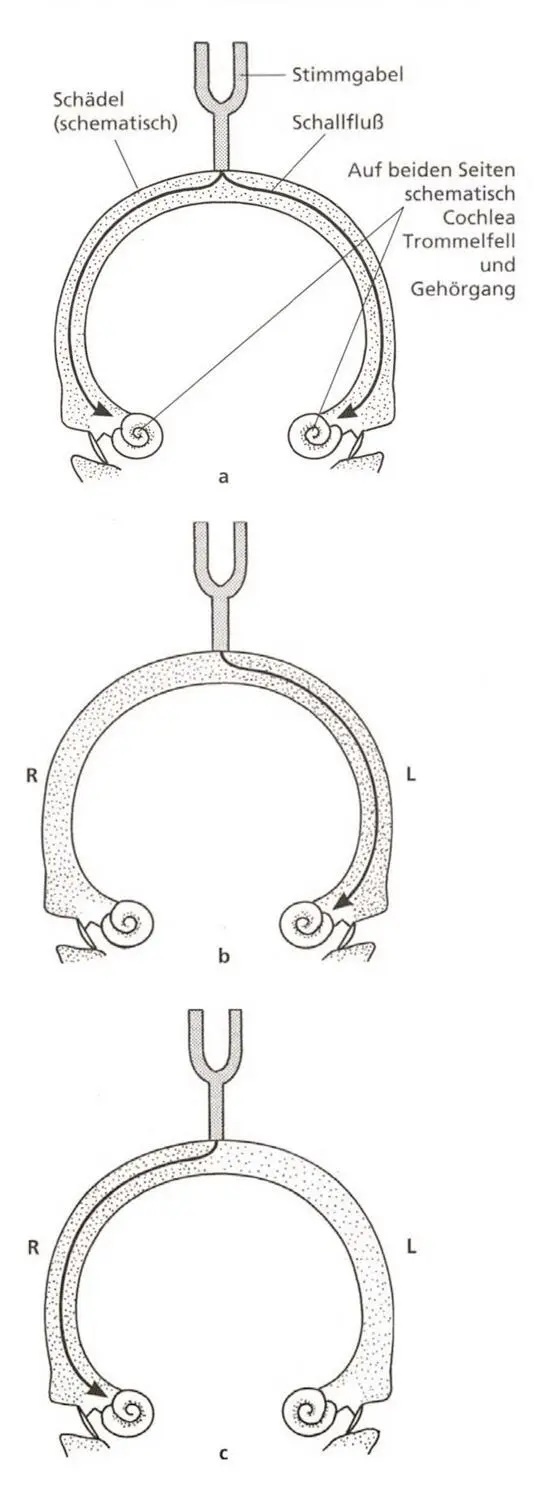

Abb. 1-3 a-c. Stimmgabelversuch nach Weber.

a Normalbefund: Bei Aufsetzen der Stimmgabel auf die Schädelmitte wird der Schall auf beiden Ohren gleichlaut wahrgenommen

b Schalleitungsschwerhörigkeit links: Der Schall wird im erkrankten Ohr lauter gehört, da er aufgrund der Schalleitungsschwerhörigkeit über das Ohr schlechter nach außen abfließt

c Schallempfindungsschwerhörigkeit links: Der Schall wird dadurch auf dem rechten Ohr lauter gehört

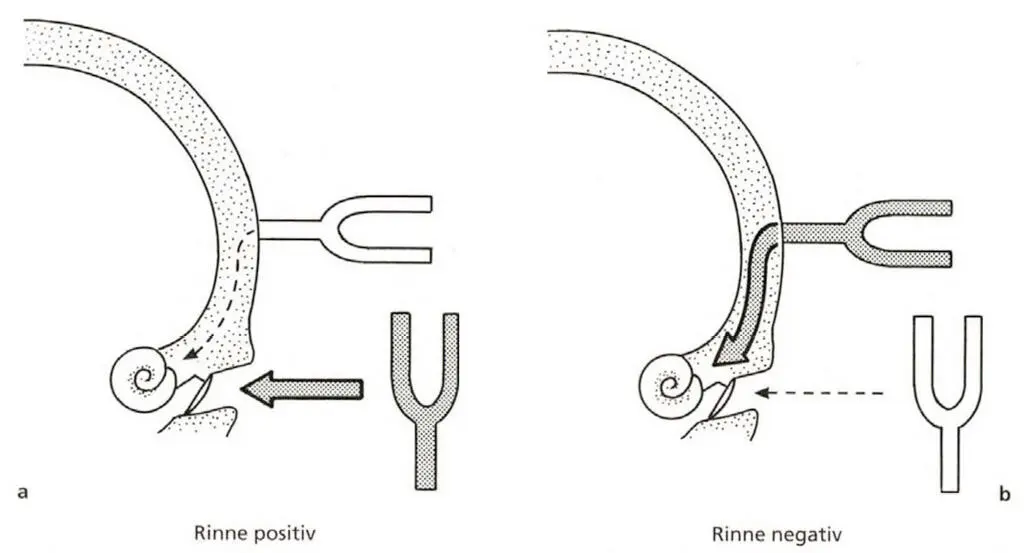

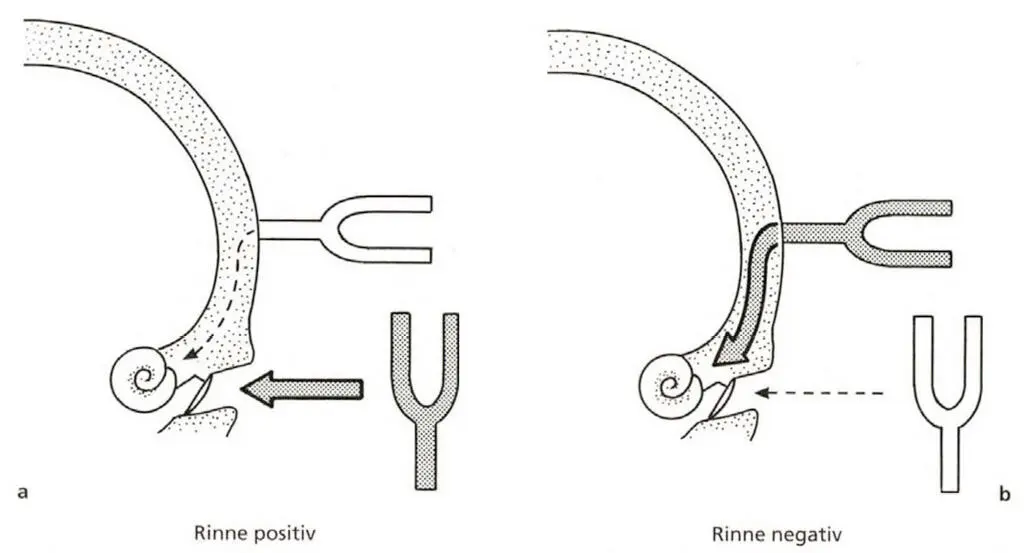

Abb. 1-4 a, b. Stimmgabelversuch nach Rinne: a Rinne positiv: Wird die Stimmgabel vor das Ohr gehalten, wird der Ton länger und lauter gehört (dunkle Stimmgabel) als bei Aufsetzen der Stimmgabel hinter dem Ohr. b Rinne negativ: Bei Aufsetzen der Stimmgabel hinter dem Ohr wird der Schall lauter und länger gehört (dunkel) als vor dem Ohr

1.1.6 Stimmgabelversuch nach Rinne

(Abb. 1-4)

Klassisch wird die Stimmgabel auf den Warzenfortsatz aufgesetzt und, sobald der Patient den Ton nicht mehr hört, vor die Ohrmuschel gehalten. Bei normalem Mittelohr hört der Patient dann wieder den Ton, der Rinne-Versuch ist „positiv“. Hört der Patient den Ton nicht, ist der Versuch nach Rinne „negativ“.

In der klinischen Routine wird der Versuch oft abgekürzt, indem die Stimmgabel vor die Ohrmuschel gehalten oder auf den Warzenfortsatz aufgesetzt und der Patient gefragt wird, ob er den Ton vor der Ohrmuschel lauter als hinter der Ohrmuschel höre.

Zu beachten ist, daß bei ipsilateraler Taubheit der Versuch nach Rinne falsch-negativ angegeben wird, da der Patient den Ton über die Knochenleitung auf dem anderen Ohr hört.

Andere Stimmgabelversuche nach Schwabach, Gelle oder Bing sind durch psychoakustische oder elektroakustische Verfahren (s. Absch. 1.3.1 u. 1.3.2) ersetzt worden.

1.2 Bildgebende Verfahren

M. Schrader

Im Vordergrund der bildgebenden Verfahren stehen die klassischen Röntgenuntersuchungen, die Computertomographie (CT) und die Kernspintomographie (nuclear magnetic resonance tomography, NMRT). Sie dienen der Darstellung der individuellen Anatomie vor Operationen, dem Nachweis resp. Ausschluß von Neubildungen, der Differentialdiagnostik bei Verdacht auf Entzündungen und insbesondere der Ausdehnung dieser pathologischen Veränderungen.

1.2.1 Klassische Röntgenuntersuchungen

Bei Röntgenuntersuchungen des Schädels kommt es darauf an, durch geeignete Schrägprojektionen Knochenüberlagerungen auf dem Bild zu vermeiden.

1.2.1.1 Röntgenaufnahme des Warzenfortsatzes nach Schüller

Indikationen sind: Verdacht auf Erkrankungen im Warzenfortsatz, insbesondere entzündliche Veränderungen, V. a. Felsenbeinlängsfraktur, Darstellung des Sinus sigmoideus und des Kiefergelenks, Darstellung der individuellen Anatomie bei geplanter Tympanoplastik.

Читать дальше