Technik: Schädellängsachse parallel zur Filmebene, Zentralstrahl nach kranial abgelenkt im Winkel von 30°. Er trifft dann handbreit oberhalb des kontralateralen (filmfernen) Ohres auf den Schädel und zielt auf den filmnahen aufzunehmenden Gehörgang (Abb. 1-5).

Der Röntgenstrahl geht so durch die Länge des Felsenbeins.

1.2.1.2 Röntgenaufnahme des Felsenbeins nach Stenvers

Indikationen sind: Verdacht auf Erkrankungen im inneren Gehörgang und in der Pyramidenspitze, V. a. Felsenbeinquerfraktur, Darstellung des knöchernen Labyrinths.

Abb. 1-5 a, b. Röntgenaufnahme nach Schüller: a 1 Pyramidenoberkante, 2 Sinus sigmoideus, 3 V. emissaria, 4 Mastoidspitze, 5 Kiefergelenkköpfchen, 6 Meatus externus (unterer Pfeil) und Vestibulum. b Zentralstrahl geht durch äußeren und inneren Gehörgang

Abb. 1-6 a, b. Röntgenaufnahme nach Stenvers: a 1 Pyramidenoberkante, 2 Schädelkalotte, in mittlere Schädelgrube übergehend, 3 Boden der mittleren Schädelgrube, 4 Bogengänge, 5 Cochlea, 6 Meatus internus. b Zentralstrahl quer zum Felsenbein

Technik: Sagittalebene des Schädels in einem Winkel von 45° zur Filmebene, Zentralstrahl um 10-12° nach kaudal abgelenkt. Er trifft dann 2-3 Querfinger hinter dem kontra-lateralen (filmfernen) Ohr auf den Schädel und zielt auf die Mitte der Verbindungslinie zwischen Auge und Ohr der aufzunehmenden Seite (Abb. 1-6).

Der Röntgenstrahl geht so durch die Breite des Felsenbeins.

Andere Aufnahmetechniken (AltschulUffenorde, Mayer u. a.) sind nur bei speziellen Fragestellungen indiziert und heute von der Computertomographie und der Kernspintomographie weitgehend verdrängt.

1.2.2 Computertomographie

Indikationen sind: Verdacht auf Fehlbildungen des Mittel- bzw. Innenohrs, V. a. Neubildungen, Destruktion der Otobasis, traumatologische Diagnostik.

Technik: Die Schnitte können sowohl in horizontaler (axialer) als auch in vertikaler (koronarer) Technik durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, daß bei vertikaler Schnittebene die Patienten die Halswirbelsäule in Bauchlage erheblich überstrecken müssen. Das ist nicht immer möglich. Auch der Beugung in Rückenlage sind oft vom Patienten her Grenzen gesetzt.

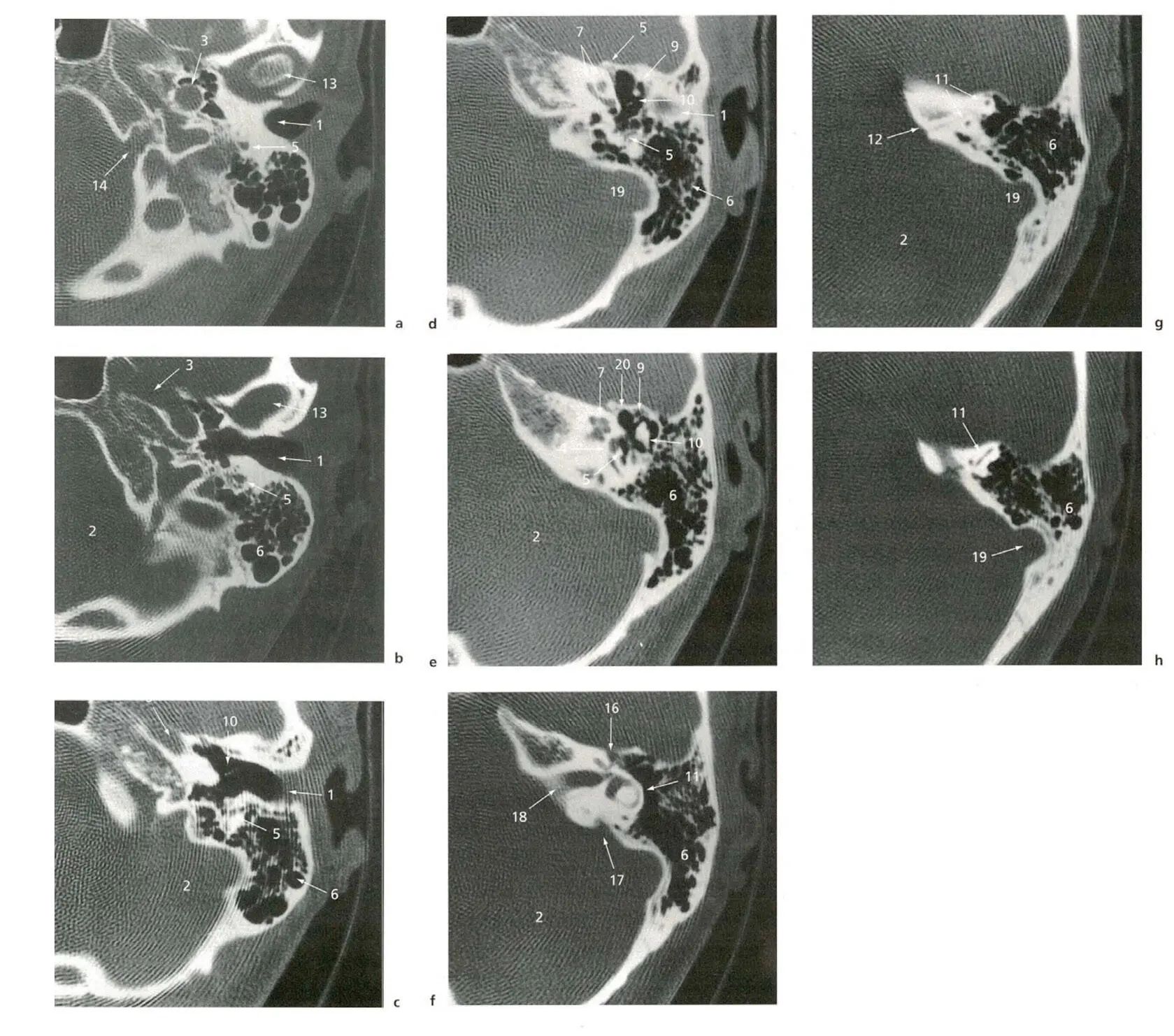

Zur Darstellung des Innenohrs bei Fehlbildungen hat sich die Dünnschicht-CT bewährt. Dabei wird der Schädel in 1 mm dicken Schichten mit 1 mm Vorschub in axialer Ebene geschichtet (Abb. 1-7).

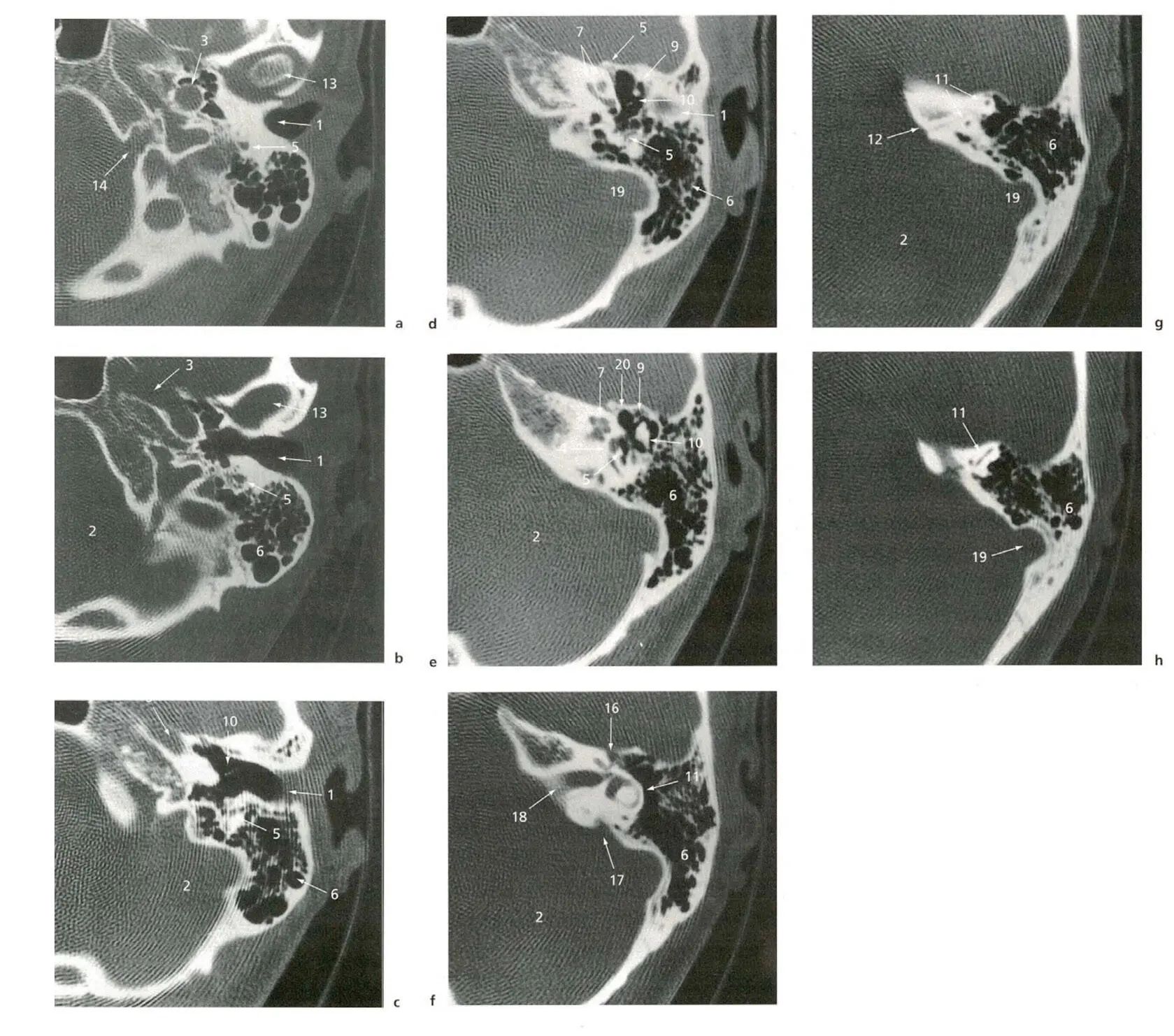

Abb. 1-7 a–h. Dünnschichtcomputertomographie des Felsenbeins (super high resolution mode computerized tomography): 1 Meatus acusticus externus, 2 hintere Schädelgrube, 3 Canalis caroticus, 4 Stapes, 5 Canalis nervi facialis, 6 Mastoid, 7 Cochlea, 8 Aquaeductus cochleae, 9 Malleus, 10 Incus, 11 Bogengänge, 12 A. subarcuata, 13 Temporomandibulargelenk, 14 Canalis nervi hypoglossi, 16 Ganglion geniculi, 17 Aquaeductus vestibuli, 18 Meatus acusticus internus, 19 Sinus sigmoideus, 20 Recessus epitympanicus. Beachte: Knochen ist gut sichtbar

1.2.3 Kernspintomographie

(NMRT: nuclear magnetic resonance tomography )

Indikationen sind: V. a. Akustikusneurinom, V. a. Entzündungen und Tumoren mit endokranieller Ausbreitung.

Technik: Durch ein starkes Magnetfeld wird der ungerichtete magnetische Spin eines Wasserstoffprotons kurzzeitig synchronisiert. Der Rückkehrimpuls wird dann registriert. Durch geeignete Wahl der Aufnahmeparameter Echozeit und Repetitionszeit werden unterschiedliche Gewebe unterschiedlich kontrastiert.

a

b

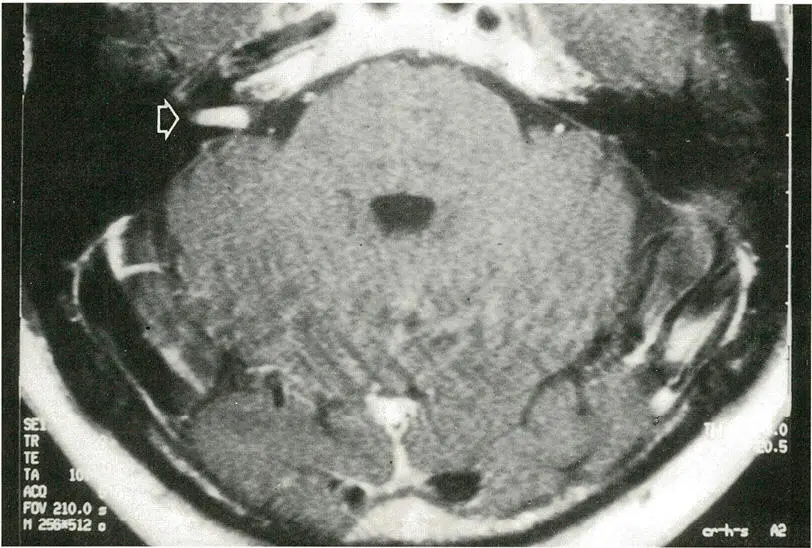

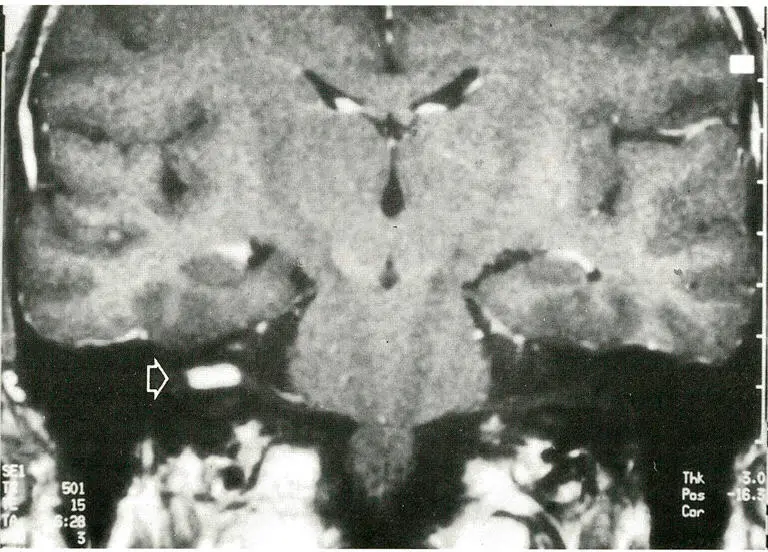

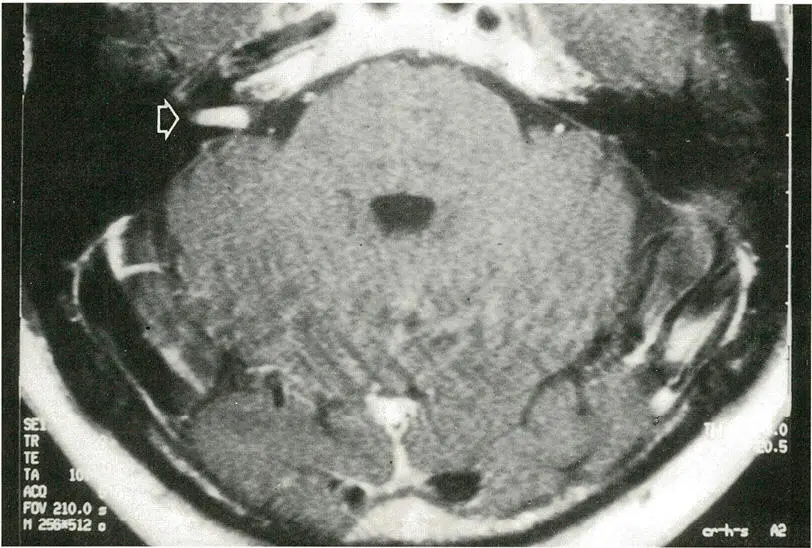

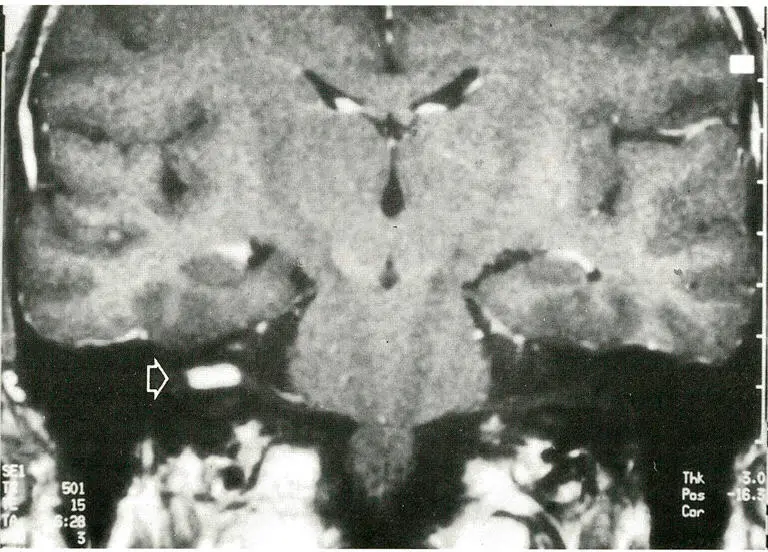

Abb. 1-8 a, b. Kernspintomographie mit Kontrastmittel (nuclear magnetic resonance tomography): a Horizontale Schicht durch den Kleinhirnbrückenwinkel mit intrameatalem Akustikusneurinom links (Pfeil). b Vertikale Schicht durch den Kleinhirnbrückenwinkel mit intrameatalem Akustikusneurinom links (Pfeil). Beachte: Knochen ist nicht sichtbar

Besonders bei der Darstellung von Tumoren ist der Einsatz von Kontrastmitteln (Gadolinium-EDTA) indiziert (Abb. 1-8a,b).

Nuklearmedizinische Untersuchungen wie die Szintigraphie, die single photon emission computerized tomography (SPECT) oder die Positronenemissionstomographie (PET) dienen speziellen Fragestellungen.

1.3 Hörprüfungen

1.3.1 Psychoakustische Verfahren

(M. Schrader)

Die Hörprüfungen dienen dazu, das Ausmaß der Hörstörungen zu quantifizieren und – soweit möglich – deren Schädigungsort zu lokalisieren.

1.3.1.1 Reintonaudiometrie

Mit einem Tonaudiometer können Sinustöne in definierten Schalldruckpegeln erzeugt werden. Je nach Einsatz des Geräts gibt es verschiedene Güteklassen. Für die klinische Routine müssen zumindest Luftleitung und Knochenleitung, und somit auch Vertäubung, zwischen 125 Hz und 8000 Hz möglich sein. Audiometer müssen regelmäßig überprüft und jährlich geeicht werden.

Luftleitung: Die Messung der Luftleitung entspricht dem physiologischen Hören. Dazu wird dem Patienten der Schall über einen Kopfhörer angeboten.

Knochenleitung: Bei der Messung der Knochenleitung wird dem Patienten der Schall über einen vibrierenden Knochenhörer angeboten, der direkt auf den Warzenfortsatz aufgesetzt wird. Dadurch kommt es zu einer direkten Schallübertragung zum Innenohr unter Umgehung des Mittelohrs.

Hörschwellenbestimmung

Die Hörschwelle wird frequenzspezifisch bestimmt. Der Untersucher erhöht dabei bei jeder zu untersuchenden Frequenz den Schalldruckpegel des Tons bis zu der Schwelle, bei der dieser vom Patienten wahrgenommen wird. Diese Schwelle wird auf einem Audiogramm halbautomatisch registriert (Abb. 1-9).

Technik: Bei der Bestimmung der Knochenleitungshörschwelle ist besonders zu beachten, daß bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit, ähnlich wie beim. Stimmgabelversuch nach Rinne (Abb. 1-4), durch das kontralaterale Ohr der Ton „übergehört“ werden kann. Deshalb muß das andere Ohr durch ein Rauschen vertäubt werden. Das geschieht über den kontralateralen Luftleitungskopfhörer. Der minimale Pegel des Vertäubungsgeräusches richtet sich nach dem Pegel des Prüftons und der Schalleitungsschwerhörigkeit im Prüfohr. Bei einer Luftleitungsschwerhörigkeit wird ab 50 dB gleichlaut vertäubt, bei einer Schalleitungsschwerhörigkeit darf der maximale Pegel der Vertäubung die Lautstärke des Prüftons um nicht mehr als 50 dB überschreiten. Bei den meisten Audiometern wird bei der Knochenleitungshörprüfung das kontralaterale Ohr automatisch 40 dB lauter als der Prüfton vertäubt. Bei Frequenzen unter 1000 Hz ist zu berücksichtigen, daß der Patient die Schwingungen bei höheren Pegeln fühlen kann. Hörkurven und Fühlkurven überschneiden sich in diesem Bereich.

1.3.1.2 Sprachaudiometrie

Mit Hilfe der Sprachaudiometrie wird das Sprachverständnis untersucht.

Dazu werden dem Patienten über ein Sprachaudiometer bei verschiedenen Schalldruckpegeln für den deutschen Sprachraum standardisierte Wörter oder Texte angeboten und diese vom Patienten wiederholt. Der Untersucher vergleicht dann den angebotenen Text mit dem nachgesprochenen Text.

Читать дальше