Schwellenschwundtest nach Carhart

Auch beim gesunden Ohr kommt es zur Adaptation oder Hörermüdung, so daß ein gleichlauter Ton nach einiger Zeit subjektiv leiser empfunden wird. Insbesondere bei zentralen krankhaften Veränderungen kommt es zu auffälligen Schwellenverschiebungen.

Technik: Beim Schwellenschwundtest nach Carhart (Threshold Tone Decay Test) wird schwellennah, also gerade noch hörbar, ein Dauerton so lange angeboten, bis der Patient ihn nicht mehr hört. Der Ton wird dann in seiner Lautstärke gesteigert, bis ihn der Patient wieder hört. Der Test wird so lange wiederholt, bis der Patient den Ton mindestens 60 s hört.

Auswertung: Lautstärkenerhöhungen von mehr als 10 dB sind nicht mehr normal, bei Lautstärkenänderungen von mehr als 30 dB spricht man Hörermüdung (verdächtig auf eine zentrale Hörstörung).

Automatische Audiometrie nach v. Békésy

Technik: Bei der Békésy-Audiometrie steuert der Patient die Lautstärke selbst, indem er den Ton durch Tastendruck leiser oder durch Loslassen lauter werden läßt.

Dadurch entsteht eine wechselnde Hörkurve, die eng um die tatsächliche Hörschwelle schwankt.

Ursprünglich wurde auch die Frequenz stufenlos geändert, heute benutzt man jedoch meistens feste Frequenzen.

Der Ton wird dabei zum einen als Dauerton und zum anderen als kurzer Impulston gegeben.

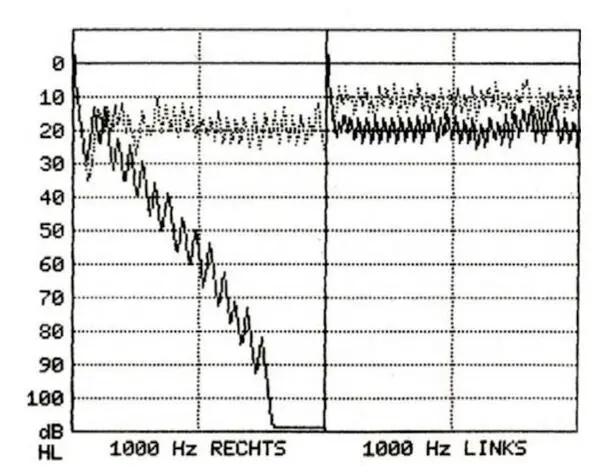

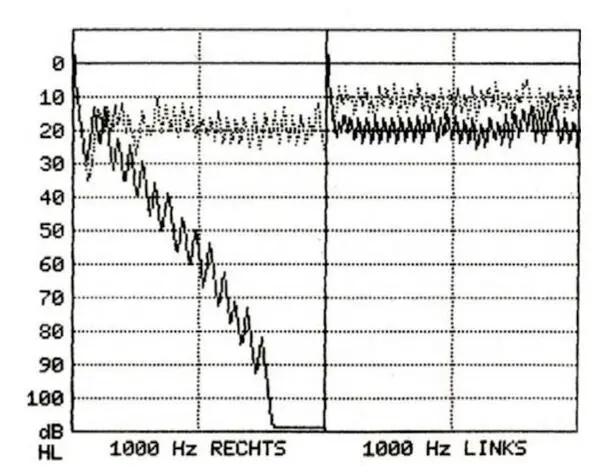

Auswertung: Im Normalfall verlaufen Dauerton- und Impulstonkurve übereinander (Abb. 1-11, linkes Ohr). Bei einer pathologischen Hörermüdung kommt es jedoch zu einer Separation der Kurven (Abb. 1-11, rechtes Ohr). Eine Verkleinerung der Amplitude, mit der die Békésy-Kurve um die Hörschwelle schwankt, gilt als Zeichen eines Recruitments (geringere Schwellenunterschiedswahrnehmung).

Abb. 1-11. Békésy-Audiogramm: Rechts bei 1000 Hz bei normaler Hörschwelle Separation der Dauerton-kurve und der Einzeltonkurve (pathologische Hörermüdung, verdächtig auf zentrale Hörstörung), links bei 1000 Hz Normalgehör.

Die Békésy-Audiometrie ist auch geeignet, unsichere Angaben aus einem Reintonaudiogramm zu überprüfen (z.B. weisen hohe Zakkenausschläge auf eine Aggravation hin).

Simulations- und Aggravationsteste

Bei fehlender Mitarbeit des Patienten, sei es aus Unvermögen, z.B. im Kleinkindesalter, oder bewußt zur Vortäuschung einer Schwerhörigkeit bei einer Begutachtung, sind objektive Hörprüfungen erforderlich (s. Abschn. 1.3), die Simulationsprüfungen wie den Stenger-Test (Übertönen der Hörschwelle durch das kontralaterale Ohr, so daß der Simulant bei Schwellenabsenkung auf dem gesunden Ohr die Schwelle auf dem „kranken“ Ohr nicht mehr angeben kann), den Lombard-Leseversuch (der Simulant spricht lauter, wenn ihm ein lauteres Geräusch angeboten wird, das er eigentlich nicht hören würde) oder den Lee-Test (zeitverzögerte Wiedergabe des gelesenen Textes in einer Lautstärke, die der zu Begutachtende eigentlich nicht hören würde) abgelöst haben.

1.3.2 Objektive Hörprüfungen

R. Probst

Definition und Einleitung

Die unter 1.3.1 beschriebenen Methoden der Gehöruntersuchungen beruhen auf einer aktiven, meist der willentlichen Kontrolle unterworfenen Antwort der Testperson (psychoakustische Methoden). Da nicht alle Personen in der Lage sind, einen solche Antwort auf einen akustischen Reiz korrekt zu geben, werden die Funktionen des Gehörs auch anhand „objektiver“ Parameter gemessen, die eine physiologische und unwillkürliche Reaktion darstellen. Solche Untersuchungen werden als objektive Untersuchungsmethoden bezeichnet.

Vor allem das Gehör von Säuglingen, Kleinkindern und Personen mit mentalen oder kognitiven Einschränkungen wird mit solchen Methoden untersucht. Obwohl es sich dabei um eine objektive physiologische Antwort auf einen akustischen Reiz handelt, ist nicht immer zweifelsfrei festzustellen, ob eine Reaktion erfolgte oder nicht. Die Objektivität bezieht sich auf die Wahl der Reizantwort, nicht auf die Interpretation der Untersuchung. Die moderne computergestützte Meßmethodik erlaubt jedoch im allgemeinen eine sicher Interpretation in bezug auf das Vorliegen einer Reizantwort.

Mit verschiedenen objektiven Untersuchungsverfahren werden die 3 wichtigsten Reaktionen des Gehörs gemessen:

Akustische Impedanz: Mit einer Gehörgangssonde werden Änderungen der akustischen Impedanz des Trommelfells gemessen (Impedanzaudiometrie).

Auditorische evozierte Potentiale (AEP): Mit Oberflächenelektroden und durch Mittelungsverfahren werden akustisch hervorgerufene bioelektrische Antworten der Cochlea und der Hörnerv- und Hörbahnneurone erfaßt.

Otoakustische Emissionen (OAE): Mit einer Mikrophonsonde werden Schallereignisse im Gehörgang gemessen, die durch spontane oder akustisch hervorgerufene aktive biomechanischen Schwingungen in der Cochlea entstehen.

1.3.2.1 Impedanzaudiometrie

Die „Impedanz“ eines akustischen Systems ist ein Maß für den Widerstand, den dieses System der Aufnahme von Schallwellen entgegensetzt. Ein System mit einer hohen akustischen Impedanz absorbiert nur wenig Schallenergie in Form von Vibrationen. Ein direkter Übergang des Schalls von Luft in Flüssigkeit, wie er ohne Mittelohr für die Cochlea notwendig wäre, ist mit einer hohen Impedanz verbunden. Das Mittelohr wandelt das Schallsignal so um, daß es mit geringem Widerstand die Flüssigkeit der Cochlea in Schwingung versetzen kann (Impedanzanpassung des Mittelohrs).

Die akustische Impedanz des Gehörgangs und des Trommelfells kann mit einer Sonde im Gehörgang gemessen werden. Der Impedanzwert hängt vom gesamten akustischen System des Gehörgangs, des Trommelfells, des Mittelohrs und der nachgeschalteten Cochlea ab. Er ist außerdem von der Frequenz der Schwingung und von individuellen Faktoren abhängig. In der Klinik interessiert daher weniger der absolute Wert dieser Impedanz als vielmehr Impedanzänderungen, die durch gezielte äußere Einflüsse hervorgerufen werden.

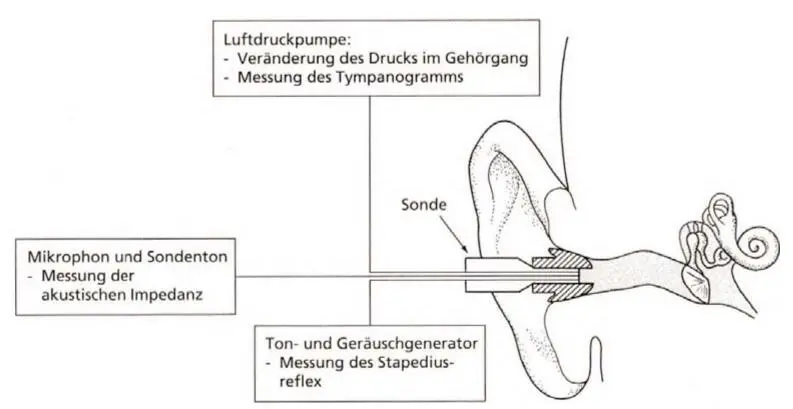

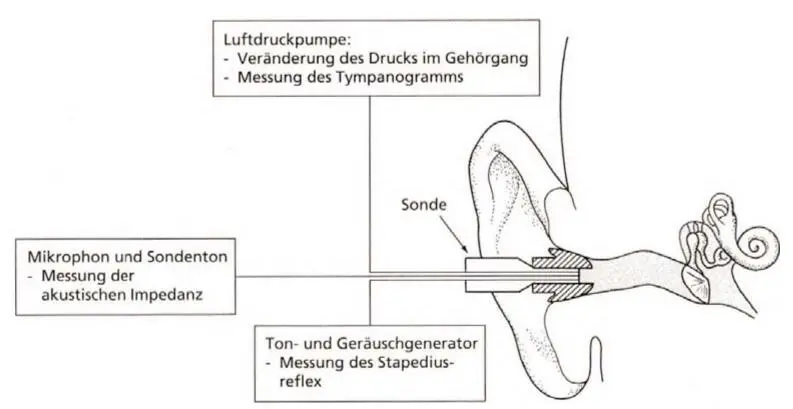

Klinisch wurden hauptsächlich 2 Impedanzänderungen erfaßt (Abb. 1-12):

Das Tympanogramm gibt durch Luftdruck hervorgerufene Impedanzänderungen wieder.

Der Stapediusreflex (SR) bewirkt eine akustisch hervorgerufene Impedanzänderung.

Abb. 1-12. Schematischer Aufbau eines Impedanzaudiometers. Der Gehörgang wird durch eine Sonde luftdicht abgeschlossen. Durch verschiedene Zuführungen der Sonde werden der Luftdruck verändert, die akustische Impedanz des Gehörgangs/Trommelfells und der Stapediusreflex gemessen

Tympanometrie

Eine gezielte Erhöhung oder Erniedrigung des Luftdrucks im Gehörgang bewirkt eine Versteifung des Trommelfells und damit eine Erhöhung der akustischen Impedanz. Nur bei physiologisch gleichen Druckverhältnissen im Gehörgang und in der Pauke schwingt das Trommelfell nämlich optimal und absorbiert am meisten Schallenergie. Deshalb zeigt ein normales Mittelohr bei atmosphärischem Luftdruck die niedrigste Impedanz oder die höchste Schallabsorption (wird auch als Compliance oder „Nachgiebigkeit“ des Trommelfells bezeichnet). Das Tympanogramm ist die Aufzeichnung der Compliance, während der Untersucher einen schwachen Unter- und Überdruck im Gehörgang mittels einer luftdicht abgeschlossenen Sonde erzeugt. Die üblichen Druckänderungen betragen ± 300 mm H2O. Bestimmte pathologische Zustände von Trommelfell und Mittelohr führen zu einer Änderung der Compliance. Daher werden klinisch verschiedene Typen von Tympanogrammen unterschieden, die verschiedenen Zuständen des Mittelohrs zugeordnet werden können (Abb. 1-13).

Читать дальше