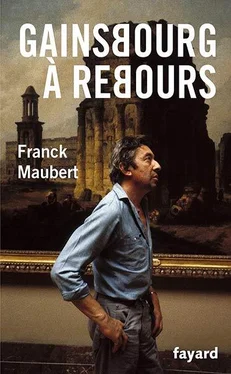

Franck Maubert. — Non, on ne va pas faire le tour du cadran de l’histoire de l’art. J’aimerais que vous racontiez vos débuts aux Beaux-Arts.

S. G. — Mes débuts sont assez étonnants. J’ai donc commencé à treize ans. Et c’est mon papa que j’ai perdu comme j’ai perdu ma maman. Il est normal de perdre ses parents à mon âge, mais c’est effrayant. C’est impardonnable. Mon père avait fait de la peinture en Russie. C’est une histoire hallucinante, vraiment « russkoff ». Il avait exécuté une toile représentant une femme qu’il avait aimée, et peut-être baisée, qui sait ? Hélas, il a été très peu explicite sur cette affaire. Il a pris le Transsibérien et on lui a fauché cette toile pendant son sommeil. Tout cela se passait un peu avant la Révolution. On lui a piqué sa toile et il s’est juré de ne plus jamais toucher à la peinture. Il s’en est tenu là. Il m’a dit : « Mon fils, mon p’tit gars, tu feras de la peinture » ; et à treize ans, il m’a pris par la main et m’a emmené à l’Académie Montmartre — transformée aujourd’hui en cours de danse. Oui, j’y suis retourné, ça m’a fait un mal de chien, c’était la guerre et sur un autre chevalet, à un mètre de moi, se tenait un officier S.S. Imagine la scène, une fille à poil et un connard hyperfringué aux ordres du Nombre d’or. J’avais pour professeurs deux petits maîtres Fauves, pas dégueu, Camoin et Jean Puy. Un peu plus tard, j’ai eu l’initiation avec Lhote.

F.M. — Petit maître cubiste mais grand théoricien.

S. G. — On l’appelait le coiffeur. Je ne sais pas trop pourquoi. Son Traité a longtemps été mon livre de chevet. Il me disait : « Ne mélangez pas un blanc de titane avec un jaune de cadmium ou un blanc de zinc avec une laque de garance ou un bleu céruléen. » J’ai eu aussi Léger comme prof, mais je n’allais pas à ses cours, sa peinture me faisait chier.

F. M. — Pourquoi n’aimez-vous pas Léger ?

S. G. — Un peu lourd à mon goût.

F. M. — Quant à Lhote, on peut le suivre au pied de la lettre…

S. G. — Ouais, ouais, c’était un garçon charmant qui était assez intrigué par ce que je composais. J’imagine que j’étais là, sans le savoir, un metteur en scène en puissance, abusant du grand angle et des longues focales.

F. M. — Esthète avant la lettre…

S. G. — J’adorais les pleins et les déliés. Il y a des peintres d’une photogénie flagrante. Exemple ? Delvaux, photographie exceptionnelle. Et lorsqu’on s’approche de la toile, la matière réelle est à chier. Autre exemple, Chirico, c’est d’une beauté dans un bouquin, et en fait c’est à gerber. Incomparable à côté d’un Bacon.

F. M. — Il vous fascine vraiment, celui-là !

S. G. — Le plus grand des contemporains. Oui, Francis Bacon, c’est la dégradation de l’âme, le no man’s land entre le bien et le mâle. Bacon, ce sont des éjaculations de sublime crachées comme du foutre. Superbe… des visions d’abjection, d’interférences homosexuelles. Extrêmement dérangeant pour les blaireaux. Un jour, j’étais à Londres [2] D’après Jane Birkin, la scène se déroula à Paris.

, Chelsea, et il était là attablé devant moi et Jane me souffle : « C’est Francis Bacon. » J’ai vu un petit mec, un petit gras. Je suis allé vers lui, je ne l’ai pas appelé « Maître » parce que je ne sais pas comment cela se dit en anglais. « Mister Bacon, can you sign me an autograph for me, Serge ? », en lui tendant un billet de cent balles. Je l’ai gardé celui-là, je ne vais pas le brûler… Chez Bacon, on sent l’athéisme quelque part, mais pas la décadence. Ses papes hurleurs sont effroyables. Il a frappé juste parce que la religion, comme en définitive tout ce qui est judéo-chrétien, c’est très facho. It’s not my cup of tea … Changement d’axe, le plus coloriste de tous, c’est Paul Klee.

F. M. — Je vois, j’en ai un sous les yeux…

S. G. — Ouais, 1913, c’est Mauvaises nouvelles des étoiles . J’ai chouré le titre pour mon trente Bad News from the Stars . J’ai aussi un très beau petit Dalí 1930, La Chasse aux papillons . C’est encore la grande époque de Dalí, après il s’est un peu détérioré, ce n’était pas encore l’automatisme de sa signature « électrocardiogramme ». Je voulais d’ailleurs m’assurer que mon dessin n’était pas un faux. Je connaissais déjà Dalí et je me suis pointé à l’hôtel Meurice où il me passait de temps à autre des films pornos. Je lui ai collé sous ses moustaches une photo de ce dessin à la plume : « Maître, est-ce que cela vous rappellerait quelque chose ? » Il m’arrache le doc et me dit : « Monsieur Gainsbourg, mais c’est La Chasse aux papillons ! » Là-dessus, je me casse heureux.

F. M. — Il paraît que vous avez squatté chez Dalí… Avez-vous approché d’autres peintres ?

S. G. — Hélas, j’aurais pu rencontrer Max Ernst, il habitait à cent mètres de chez moi, rue de Lille. Je n’ai jamais osé aller le déranger. Je le regrette profondément, car je voulais un collage. De même que j’ai rencontré Stravinsky chez les Rothschild (je ne sais plus lesquels), et je n’ai pas osé lui demander un autographe… enfin, une signature.

F. M. — Pourquoi avez-vous lâché la peinture et l’archi ? Ça s’est passé comment ?

S. G. — Ç’a été très dur, je faisais les boîtes de nuit. Mon père était fauchman et je me devais de gagner un peu de blé. En fait, c’est un faux alibi. Les lumières dans les ateliers sont sublimes à six plombes du mat’. Comme je faisais les bars, c’était foutu pour moi, c’était foutu pour la peinture. J’ai même changé de nom. Lucien Ginsburg est devenu Serge Gainsbourg… Je n’ai jamais aimé ce nom. On l’écorchait toujours — en lui donnant des consonances germaniques ou russes, cela me perturbait. Et puis Lucien, dans les années trente, ça faisait garçon coiffeur, coiffeur pour dames. Trop cheap pour moi… À l’âge de trente ans, j’ai décidé de changer. Cela correspondait à la fin de ma vie de bohème. Au moment où j’allais peut-être trouver ma voie et par lâcheté j’ai tout abandonné. J’ai tout détruit. À l’époque, ma peinture était en pleine évolution, j’avais suivi un enseignement classique : le dessin, sanguine et fusain, Delacroix, Manet, les cubistes, les expressionnistes, les surréalistes. Je croyais me chercher, en fait j’étais paumé… Mais en flash-back et à l’analyse de cette cruelle destinée, au bout du compte, je ne dois rien à personne… Un jour, peut-être, je ferai une toile… unique. Voilà l’affaire. C’est marrant… Enfin, disons, c’est tragique. À deux pas de chez moi, il y a une boutique qui vend toujours des fournitures de peintre, Sennelier. Juste après la guerre, j’étais encore gamin, André Lhote nous avait enseigné qu’il ne fallait pas acheter des couleurs préparées. La pigmentation des carmins, ça se paye. Alors, ça coûtait un max et je payais… Je n’ai plus eu de blé et j’ai arrêté.

F. M. — C’est un alibi, ce n’est pas une histoire de blé…

S. G. — Exact… C’est une désertion. Flagrante. J’ai toujours l’acuité visuelle du peintre, et aujourd’hui mon suprême bonheur ici-bas est de faire un arrêt-image sur un chapiteau corinthien, ionique, dorique ou composite. Je ne pense pas que l’on ait fait aussi pur, aussi beau, aussi flagrant. Là, je retrouve la candeur, la sérénité et la fragilité de ma jeunesse. Tout ce que j’ai fait en archi. J’ai « crashé » à cause de ma désertion des arts majeurs. Oui, je suis un déserteur… J’ai déserté par lâcheté. ( Silence et masque. )… Non, pas par lâcheté, car cette désertion a été voulue et délibérée.

Читать дальше