Puis il lui dédie Amours des feintes , un an avant de s’effacer, comme un dernier message :

Le temps ne peut-il s’arrêter

Au feu de nos passions

Il les consume sans pitié

Et c’est sans rémission.

Vers que Jane souffle désormais sur (presque) tous les continents en un acte d’amour infini.

Son chemin de croix fut les bars et les night-clubs de Paris. Partout il avait ses rites et ses habitudes. Des barmen s’en souviennent encore. Le préposé aux plaques commémoratives de la Ville de Paris devrait avoir fort à faire dans les années à venir avec le dénommé Gainsbourg, Serge. Pas plus parisien que notre lascar. À commencer, bien sûr, par le 5 bis, rue de Verneuil, Paris VII e, et en finissant par le cimetière du Montparnasse où la tombe du chanteur est l’une des plus « visitées ». Entre les deux, il y a la Cité des arts, où l’artiste vécut quelque temps, quand il était jeune compositeur ; l’avenue Bugeaud, résidence de Joseph et Olga Ginsburg, ses parents, où vit toujours sa sœur aînée Jacqueline ; le lycée Chaptal, où il suivit une partie de ses études secondaires ; la rue Caulaincourt, où il vécut, en famille, durant la guerre ; l’Hôtel-Dieu, où il est né le 2 avril 1928 ; le 35, rue de la Chine, Paris XX e, où il habita petit enfant ; le Louvre, où il copiait les maîtres… On pourrait ainsi écumer la capitale.

Mais s’il est un Paris propre à Gainsbourg alias Gainsbarre, c’est justement celui des bars, ou plutôt des boîtes de nuit. Pas une qu’il n’ait explorée, envahie de la fumée de ses Gitanes sans filtre. Les répertorier reviendrait à faire une « tournée des grands ducs », expression qu’employait souvent le beau Sergio. Et j’allais oublier les commissariats — ceux des VIIe, VIe et XIV earrondissements, où il avait ses habitudes, pas son rond de serviette, non, mais plutôt ses bouteilles, qu’il apportait, whisky ou champagne, selon…

Au cours de ses tournées, stations obligatoires dans les palaces et grands hôtels. Certains lui servaient de résidence secondaire, comme le Ritz ou le Raphaël. Michel Batrel, dernier barman du palace de l’avenue Kléber à servir l’artiste, se souvient de son entretien d’embauche : « Votre principal client sera Serge Gainsbourg », lui avait-on annoncé. Ça tombait bien, il était son idole. Au début, le chanteur garde ses distances, mais très vite la confiance s’installe entre les deux hommes. Gainsbarre finit par passer derrière le comptoir pour bien expliquer sa recette du Gibson au « petit bleu » qui lui servait d’assistant. Parfois les leçons duraient un après-midi entier, passé en expérimentations consommées sans modération. Après la leçon du docteur ès cocktails, le jeune barman savait doser à la Gainsbourg : son client passait commande « en stéréo », c’est-à-dire deux verres simultanément. Le premier, bu cul sec, le deuxième, à déguster. « Je planquais ses verres quand Jane ou Charlotte lui rendaient visite. » Michel Batrel est intarissable en anecdotes, comme tout barman qui a fréquenté le chanteur. Il se souvient de lui en train d’écrire Variations sur le même thème pour Vanessa Paradis : « Il cherchait des rimes en “m”, j’ai bien essayé de lui proposer “louchebem”, mais ça n’a pas marché, il a gardé “I.B.M.” ; le vendredi soir, il remontait dans sa chambre pour le “Ciné-club” de FR3, il était fan de Robert Mitchum ; après le film, insomniaque, il redescendait pour parler avec le concierge, pour ne remonter dans sa chambre que vers sept heures. »

Un soir, Serge sort apporter quatre bouteilles de Cristal Roederer à un car de flics en faction, un autre, à un client du Koweït qui se demande qui est ce type dépenaillé. Il lui répond : « Vous connaissez Brigitte Bardot ? » L’émir opine. « I fucked Brigitte Bardot. » No comment . D’autres soirs, il débarquait en Perfecto, avec sa mallette Vuitton, lançant à la cantonade : « Y a du beau linge ce soir. »

Gilles, barman de l’hôtel Lutetia, résume : « À sa mort, tous les barmen ont perdu un bon client. » Il se souvient des années 1979-80-81, à L’Apollinaire, le piano-bar de l’hôtel Nikko qui jouxtait le restaurant Les Célébrités de Joël Robuchon. Serge y venait souvent avec Jane. « Il ne faisait pas que boire, il s’intéressait à la confection des cocktails, il en savait au moins autant que nous. » Un soir, il arrivait dans un panier à salade et invitait les flics au bar, il passait derrière le comptoir pour faire une « démo », un autre, il distribuait des « Pascal » à des balayeurs de Pigalle.

Pas une semaine sans une sortie nocturne, sans une de ses fameuses tournées. Parfois il enchaînait, sans passer par la case « Verneuil ». Après un dîner arrosé à la vodka Chez Raspoutine, les nuits s’achevaient à La Calavados, avenue Pierre-I er-de-Serbie, aux côtés du pianiste Joe Turner, ou au Keur Samba entouré de black beauties . Est-ce là qu’il composa ces vers d’une métrique parfaite : « Du champ’, du brut, des vamps, des putes » ?

Paris la nuit n’avait pas de secret pour lui. Il serait bien vain de vouloir mettre une plaque ici ou là. Il en faudrait à chaque carrefour. En 2019, la ligne de métro Porte-des-Lilas sera prolongée. La première des nouvelles stations sera baptisée « Les Lilas-Gainsbourg ». La R.A.T.P. lui doit bien ça, après l’hommage au poinçonneur. Un jour, peut-être, la plaque en émail de sa rue, « Duc de Verneuil — Henri de Bourbon, fils d’Henri IV », sera-t-elle remplacée par « Rue Serge-Gainsbourg, chanteur-auteur-compositeur, 1928–1991 ».

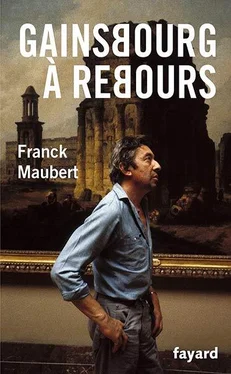

Gainsbourg sans images ne serait plus Gainsbourg. À commencer par la sienne. Si, à ses débuts de chanteur, il en imposait par une gestuelle intériorisée, on le sentait habité par la musique des mots et par la rythmique ; c’est seulement vers la fin des années soixante — la césure Bardot — qu’il mesure la dimension et l’impact des images.

Revenons légèrement en arrière : Gainsbourg est peintre, il possède envers et contre tout cette vision, cette manière qu’ont les artistes d’appréhender l’espace : il a le sens de la mise en scène et de la composition, d’abord celle de lui-même, qui passe de la timidité à une certaine assurance. Gainsbourg, peintre raté, veut prouver, par tous les moyens, qu’il est artiste. Parce qu’il l’est et qu’il le sait, il cherche un « exutoire » à sa création et tient à l’extérioriser. Son besoin d’images passe aussi bien par ses interventions télévisuelles, ses « provocs », son attitude et sa constance d’alcoolique tabagique (« Je suis un artiste, je me détruis »), il y a une part de résurgence de l’artiste « maudit décadent » très XIX esiècle.

Cela passe par sa propre personne, son comportement, mais aussi et heureusement, sinon je n’en parlerais pas, par l’œuvre. Et comme d’autres peintres, avant lui, Maurice Pialat, Peter Greenaway ou James Ivory pour ne citer que ceux-là, mais ils sont légion, le cinéma est une variante du médium pictural, peut-être plus contemporain. S’il s’est illustré, parfois sans panache, au cinéma de trois manières — acteur, compositeur de bandes originales et réalisateur — , l’échange a toutefois été fructueux. Passons sur l’acteur de second plan qui joua le légionnaire romain en jupette dans des péplums ou dans des nanars comme Estouffade à la Caraïbe avec Jean Seberg (meilleure et inoubliable avec Belmondo et Godard).

Il ne considérait pas lui-même son métier d’acteur comme secondaire : « Faire des films, ça me permet de voir du pays et de faire des rencontres. » Il fit d’ailleurs la connaissance de monstres sacrés, tels Jean Gabin ou Michel Simon, avec qui il sympathisa. Quand il « figurait » dans un film, parfois dans son propre rôle, il s’arrangeait souvent pour en composer la musique ou caser une chanson. Celle du Pacha , avec Gabin, justement, est une réussite ( Requiem pour un con ), ou encore L’Herbe tendre , duo touchant, avec Michel Simon, pour le film Sacré grand-père . Si on ne peut affirmer qu’il avait un don de grand acteur, sa présence demeure toujours une curiosité.

Читать дальше