En revanche, le Gainsbourg cinéaste est plus intéressant, car, que l’on apprécie ou non ses quatre films, il a su porter à l’écran ses obsessions et créer une atmosphère et une esthétique, en véritable artiste qu’il était. Gainsbourg avait le cinéma dans la peau, quoi qu’en pensent ses détracteurs.

Chez lui, rien de gratuit, rien d’innocent. Mouvements de caméra, bruitage, sans parler de la qualité des bandes-son, rien n’est laissé au hasard. Tout est fignolé et truffé de citations ou d’hommages aux plus grands. Gainsbourg connaissait ses classiques. Ses premiers pas de réalisateur ne sont d’ailleurs pas ceux d’un débutant, il signe d’entrée son meilleur film, Je t’aime… moi non plus , en 1975, car il a su être fidèle à lui-même. Un sujet difficile, osé, casse-gueule. On ne peut, en tout cas, l’accuser de vouloir donner dans le commercial. On y reconnaît une part de ses fantasmes. C’est un film de dérives et de sensualité. Et sans doute le premier film « trash » français.

L’histoire, donc : l’amour impossible d’un jeune homosexuel pour une fille qu’il désire sans pouvoir la combler d’une manière, disons ordinaire. Elle — Jane Birkin, alias Johnny — , à la beauté androgyne, est serveuse dans un snack-bar perdu au milieu de nulle part. Le héros s’appelle Krass, c’est tout dire, joué par l’interprète du cinéma underground new-yorkais, Joe Dallesandro. Krass, donc, rend fou de jalousie son ami Padovan (Hugues Quester). Ils forment un couple de jeunes camionneurs unis par le partage de leur libido. Les scènes sont magnifiques dans leur dureté et leur violence.

Au-delà du scandale, le film, d’une grande poésie désarmée, d’un lyrisme brutal, est riche en significations. Le message de Gainsbourg est universel et moderne : il n’y a pas de femme ni d’homme, ni une seule façon de faire l’amour ; ce qui compte, c’est la rencontre entre deux êtres.

Avec ce long métrage, que je considère comme un grand film, Jane Birkin a cassé son image de jeune Anglaise acidulée un peu godiche et prouve qu’elle est une actrice à part entière. Une — petite — partie de la critique l’encense, la majorité la vilipende : il est vrai que c’est un film que l’on aime ou que l’on déteste. Jusqu’à des menaces directes. Au moment de sa sortie, on pouvait lire sur le mur de la rue de Verneuil : « Si tu continues, on te fera la peau. » Gainsbourg répond : « J’ai toujours détesté l’eau tiède, je la préfère bouillante ou glacée. » Comment ne pas lui donner raison ?

Il faut attendre 1982 pour son deuxième essai cinématographique, qui ne sera qu’un court métrage : Scarface . De quoi s’agit-il ? Du remake d’une scène mémorable du film de Howard Hawks, celle de la scène de jalousie incestueuse entre le balafré et sa sœur. Scène sublimée. Lui, c’est Daniel Duval, elle, Jane Birkin, évidemment. Comme pour s’en excuser, le réalisateur déclara : « Je pouvais prendre une autre scène comme la bagarre du film, mais il m’eût fallu d’autres moyens, trente bagnoles d’époque et quatre mille policiers. » Quand on lui demande de citer ses films préférés, souvent reviennent L’Atalante de Jean Vigo (1934), King Kong de Merian C. Cooper (1933) et Le facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett (1946), mais aussi Quand la ville dort, La Nuit du chasseur, Les Sentiers de la gloire…

Il n’y a pas vraiment trace de ces chefs-d’œuvre dans Équateur (1983), son deuxième long métrage, inspiré du Coup de lune de Georges Simenon, un film de commande avec Barbara Sukowa et Francis Huster (qui avait déjà assuré le doublage de la voix de Dallesandro dans Je t’aime… moi non plus ). Film baroque, très esthétisant, très lent, qui correspondait d’une certaine manière à l’Afrique. Le long plan-séquence des pagayeurs sur l’Ogooué (7 minutes), graphiquement et rythmiquement sublime, reste dans les annales.

En 1986, pour son troisième long métrage, Charlotte for Ever , Gainsbourg veut une fois encore choquer le bourgeois. Il met en scène les rapports complexes père-fille, sa tendre et ambiguë complicité avec Charlotte. Inceste ? Au rendez-vous de ce sombre huis-clos, innocence et désespoir, pudeur et impudeur. Un film sensible, comme pour rattraper une enfance perdue à jamais. Dans le même temps, il offre à sa fille un album, Charlotte for Ever , dont le fameux duo Lemon Incest .

Dans son ultime film, Stan the Flasher (1990), dont la durée d’une heure et cinq minutes fera dire à des critiques que « les films les plus courts ne sont pas forcément les meilleurs », il ressasse ses fantasmes mis en scène jusqu’à atteindre une noire désespérance dans un microcosme décadent. Autodestruction, narcissisme, voyeurisme, impuissance… Au centre de cet univers glauque, Claude Berri dans le rôle-titre étincelle et réussit même à y être drôle. Plus soucieux de son cadre que jamais, Gainsbourg soigne ses plans au millimètre, en esthète accompli. Avec le recul, sans la pression critique et le scandale facile, on peut dire que le cinéma de Gainsbourg vient parachever l’imaginaire d’un poète qui mène jusqu’au bout ses obsessions, d’un seul et même regard. Et qu’à travers ses images, souvent violentes et décalées, perce un visionnaire. Du travail d’artiste.

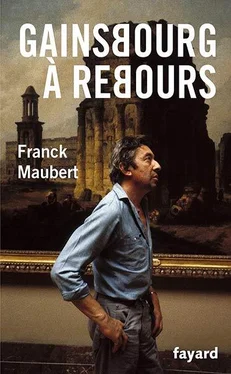

Qui ne connaissait pas, dans les années quatre-vingt, la panoplie gainsbourienne était atteint de cécité. C’est durant cette décennie que notre héros a conforté son style né au début des années soixante-dix. Son ensemble jean used , chemise de chambray, veste militaire, Repetto blanches, bref sa dégaine unique, en a fait un dandy new-look. L’appellation « dandy » est aujourd’hui largement galvaudée par les gazettes tendance et autres magazines, réduite au rôle de gravure de mode ou de porte-manteau plus ou moins chic. Il suffit de soigner un peu sa mise, et on vous colle l’étiquette « dandy » — ce qui n’est pas une insulte, bien au contraire. Combien de chanteurs, d’artistes, d’écrivains et même de journalistes sont proclamés ou, pire, autoproclamés « dandys » ! Erreur. N’est pas dandy qui veut. Soigner sa mise ne suffit pas. Le couturier Jacques Fath s’exposait en smoking, Sacha Guitry portait des chaussons d’intérieur en crocodile, ce n’est pas pour autant qu’ils furent des dandys. Derrière l’apparence doit se cacher un être qui, au-delà des poses, a des principes et traditions, même si elles sont dominées par une certaine fantaisie.

Bref, derrière l’originalité de la parure, il y a un esprit, une indépendance, un style de vie et, d’une certaine manière, la condamnation, ou tout au moins la critique, de son époque ( cf. Baudelaire et sa Pauvre Belgique !) . Quand la presse traita Gainsbourg de décadent, il ne pouvait qu’être aux anges. Il savait qu’il rejoignait, en choquant le bourgeois, le grand Robert de Montesquiou, surnommé « le prince des décadents » par… Huysmans. « La réalité du dandysme est humaine, sociale et spirituelle… Ce n’est pas un habit qui marche tout seul ! Au contraire ! C’est une manière de le porter qui crée le dandysme. On peut être dandy avec un vêtement chiffonné… », écrivait Barbey d’Aurevilly dans un petit essai confidentiel, Du dandysme et de George Brummel .

Un de nos contemporains qui avait bien saisi la nuance du dandysme, c’est bien notre Gainsbourg. Sans jamais, bien sûr, en parler directement. Tout chez lui le hausse au sommet du dandysme. À un tel point que, plus d’une décennie après sa disparition, jeunes et moins jeunes se parent d’une veste militaire (les siennes n’étaient pas confectionnées par des stylistes) ou d’une veste à rayures tennis (les siennes, sur mesure, étaient signées Yves Saint Laurent), d’un jean effrangé dans le bas, de chemises en jean également, type scout of America , ou en jean délavé à pressions en nacre, se chaussent de Repetto blanches, type modern jazz (il en possédait plus de vingt paires dont deux noires pour aller avec son smoking Saint Laurent). Quant à la barbe de trois jours, il fut le premier, eh oui, dès 1971, à abandonner la lame Gillette, et c’est à Jane que revient cette idée. Elle trouvait les hommes plus sexy ainsi. « Je crois que j’ai eu une petite influence, c’est moi qui lui ai acheté sa première paire de Repetto dans un panier de soldes et je l’ai supplié de laisser pousser ses cheveux. Quant à la barbe, je trouve que les hommes mal rasés donnent l’impression d’avoir besoin de protection. »

Читать дальше