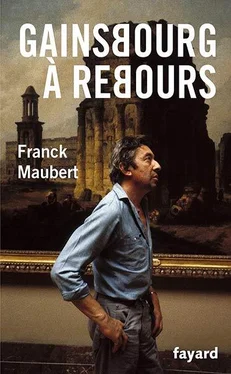

Voilà, grosso modo, pour l’aspect « recherché négligé » qui caractérisait extérieurement notre homme et dissimulait un souci du détail et un perfectionnisme. Vu de l’intérieur, comme dirait Gainsbourg, il y a aussi une esthétique, voire une éthique dans l’attitude, la détermination d’imposer ses choix et son art, si mineurs soient-ils. Avant le style Gainsbourg, il y a la silhouette. Dégingandée, mais avec de la tenue, une épaule plus basse que l’autre, la gestuelle rituelle inlassablement répétée d’un clope à la main, le col de chemise (légèrement entrouverte) ou celui de la veste (jamais les deux !) toujours relevé.

Il y a quelque chose de travers dans l’allure, mais en même temps de la droiture, le menton relevé, comme le col, profil lancé en défi. Avant la dégaine Gainsbarre des années soixante-dix et quatre-vingt, il y a eu le Gainsbourg « cabaret Rive gauche » absolument strict, au physique étrange : oreilles décollées, cheveux coupés ras, paupières lourdes, son côté Philippe Clay, version timide, balbutiant, en costard impec’ avec tout de même un rien canaille et un léger trait de cynisme, déjà. Après 1968, il s’est lâché mais toujours dans la dignité. Être dandy n’est pas être élégant, mais, justement, tordre le cou à l’élégance établie. Raillé à ses débuts, son look crade, chic malgré tout, est peu à peu adopté par (presque) tous. Mais n’est pas Gainsbourg qui veut. L’original est inimitable. Tenez, par exemple, il lui est arrivé aussi de sortir sans chemise, torse nu, juste vêtu de sa veste siglée Y. S. L. Impossible de ne pas y voir le fêtard qui a joué sa chemise dans quelque rade, au terme d’une virée bien arrosée. Nocturne, bien sûr. Un brin de dérision, un soupçon de désespoir. En fait, parfait. Oui, il y a une panoplie Gainsbourg que la mode n’a pas fini de repasser.

Les vieilles canailles ont la peau dure. Dandy, c’est aussi savoir transformer sa vie en œuvre d’art. Il commence par modifier son nom (Ginsburg devient Gainsbourg) et changer de prénom : Lucien pour Serge. Avançant que Lucien faisait garçon coiffeur… Ignorait-il que ce fut aussi le prénom de Leuwen, héros de Stendhal ? Après une décennie de bohème, une fois choisie sa voie de chanteur, il quitte sa femme « parce qu’elle ne correspond plus à ses canons esthétiques » ( !). Faire de sa vie une œuvre d’art, donc. Avant lui, Raymond Roussel, Francis Picabia, Salvador Dalí ont montré le chemin. Chaque sortie publique est calculée. Il faut payer le prix de ses ambitions.

Un des rares luxes de Gainsbourg fut son domestique. Rien que son nom : Fulbert Ribeaut, comme « ribaud », synonyme en vieux français de débauché. Coïncidence ? Coïncidence. Un véritable aide de camp, discret mais efficace, qui même après la mort du maître, serviteur fantôme, poursuivit sa tâche jusqu’à sa propre mort, le 27 juin 1993. Il était le seul à connaître l’ordonnancement secret des objets et les habitudes de son patron, tel le vieux domestique de Joris-Karl Huysmans qui se déplaçait sur des semelles de feutrine afin de ne pas déranger, répondait à un code strict de sonneries et déplaçait objets et livres pendant son sommeil afin de préserver son intimité. Et, pour encore rester dans l’univers confiné de Des Esseintes, son modèle ex nihilo , qui choisissait ses alcools en fonction d’une forme de flacon ou d’une couleur, telle cette bénédictine qu’il conservait à cause du galbe trapu de la bouteille, de son vert sombre, le tout lui semblant suggestif en pensées luxurieuses. Serge ne faisait pas saler l’eau de son bain en y mêlant du sulfate de soude, de la magnésie et de la chaux (puisqu’il disait abhorrer se laver), mais, à l’image de son héros, il hissait l’artifice au rang distinctif du génie de l’homme.

Ce qui singularise le dandy outre sa mise, c’est aussi l’esprit et le goût. Gainsbourg ne manquait ni de l’un ni de l’autre. Ses textes en sont la meilleure illustration.

Dans la vie, il nourrissait la conversation (souvent un monologue) de Witz et de calembours. Cela pouvait aller de mots très fins aux pires des grossièretés. Il adorait inventer des histoires apocryphes mettant en scène des personnalités, des artistes célèbres, mais j’ai parfois constaté qu’il faisait se croiser des personnes qui n’étaient pas contemporaines… Peu importe, nous partions dans de grands éclats de rire. Quant à son goût, non seulement l’amateur collectionneur d’objets précieux et de curiosités en témoigne, mais aussi ses choix graphiques pour ses pochettes. L’important est d’avoir des dégoûts, n’est-ce pas ? L’homme sait s’entourer de pointures en musique, bien sûr, mais aussi des meilleurs photographes. Qui de plus snob que Lord Snowdon, photographe de la famille d’Angleterre, qui réalisa son portrait sur une dune de sable (on le reconnaît à peine) pour la pochette recto-verso de Aux armes, etc. ? Et aussi William Klein, qui le déguise en travelo pour Love on the Beat . Et encore Helmut Newton, qui l’habille en smoking pour transporter une Jane Birkin dévêtue. Quel autre chanteur de variétés soignait, à ce point, le visuel de ses albums ? Évidemment ni les yé-yé ni même Brel ni Ferré n’avaient rêvé pendant treize ans d’être artiste peintre…

Cette attitude dandy accompagnait idéalement son tempérament d’artiste. Serge Gainsbourg l’a compris très tôt. Sans doute même dès qu’il fréquenta la Grande Chaumière ou les Beaux-Arts. Dans les années cinquante, en dehors de Matisse et de Picasso, l’artiste le plus voyant, le plus médiatique, dont l’outrance et la fantaisie déchaînent les passions, c’est Salvador Dalí, autoproclamé génie. Son personnage extravagant, ses déclarations fulminiques, ses inventions en tout genre, ses coups de folie, tout cela séduisait le jeune Gainsbourg, apprenti peintre qui rêvait de grand art et de gloire. En Dalí, le surréaliste qui avait vendu son âme au diable, il avait trouvé un modèle. Il le suivit à sa manière, mais sans fréquenter les mêmes sentiers de la création. D’ailleurs, lorsqu’il croise le maître catalan, il jubile quand celui-ci se prête au jeu de l’authentification de son encre de Chine, La Chasse aux papillons .

Il suffit de se reporter à la plupart de ses thèmes et de ses centres d’intérêt pour constater la quasi-permanence de l’esprit dandy aussi bien dans sa vie que dans son œuvre. C’est ce Ginsburg-Gainsbourg, plus secret que le provocateur des dernières années, que l’on découvrira à travers un entretien qui a été — je tiens à le préciser — revu, relu et même réécrit par Serge Gainsbourg lui-même. Et désormais, au cimetière du Montparnasse, Lucien Ginsburg repose à deux dalles de la tombe de Joris-Karl Huysmans… Gainsbourg à rebours.

Serge Gainsbourg. — Humphrey Bogart appelait les cigarettes des « coffin’s nails ». Je traduis : « des clous de cercueil ». Il en est mort. Il en est mort, c’est-à-dire : cancer des poumons. Eh bien, moi, des poumons, j’en ai rien à cirer… Je vais voir, faut voir. De toute façon, on est toujours des bleus. On est des bleus à l’armée, à la maternelle, dans le lit des putes. Aussi j’étais un bleu, un petit morbleu à l’école communale de la rue Blanche… Un bleu parce qu’il y avait les grands. Au lycée, j’ai remis ça. Aux Beaux-Arts, j’étais en archi, mais j’ai fait de la peinture bien avant puisque j’ai commencé à treize ans. Là, c’était plus dur parce qu’il fallait se foutre à poil devant les gonzesses. Ensuite bleu dans le « show-bises » parce que ce sont tous des faux-culs, moi pas. C’est pour ça que j’ai fait le parcours du combattant. Ensuite, vingt ans après, dixit Dumas, j’entre chez Gallimard, je me trompe de porte : « Hé, m’sieur, ici c’est le stock, la porte des livreurs, Monsieur Gainsbourg. » Je remonte un étage ou deux et je me plante devant une gonzesse, une espère d’Américaine ou d’Anglaise assez sexy, sexe dirons-nous. Je lui dis : « Je voudrais voir Monsieur Claude Gallimard. » Elle me répond : « De la part de qui ? »… Putain, j’étais encore une bleusaille en littérature… Eh bien, je serai de la bleusaille quand je serai crevé parce qu’ils vont me dire : « Ah, t’arrives, toi, t’es un bleu, t’es un vert et nous, on est blanchi. » Cela dit, on ne va pas passer à Goya immédiatement.

Читать дальше